���{�̔_�Ɛ��Y

�_�ѐ��Y�ȁu2008�N�_�Ƒ��Y�o�z�i�T�Z�j�v�ɂ��܂��ƍ����̔_�Ƒ��Y�o�z��8.5���~�ł��B�_�Ƒ��Y�o�z�Ƃ͔_�Ƃ̔̔����z�i��Ƃ̔���グ�ɑ���������́j�ł��B����ʂɂ݂�ƁC�{�Y��2.6�����~�i30.5%�j�C���2.1���~�i24.9%�j�C�R����1.9���~�i22.4%�j�ƂȂ��Ă��܂��B

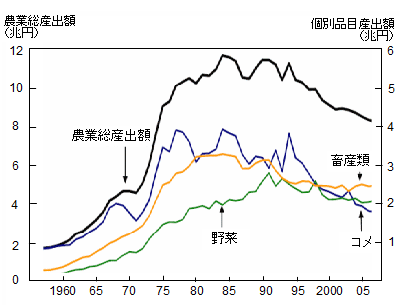

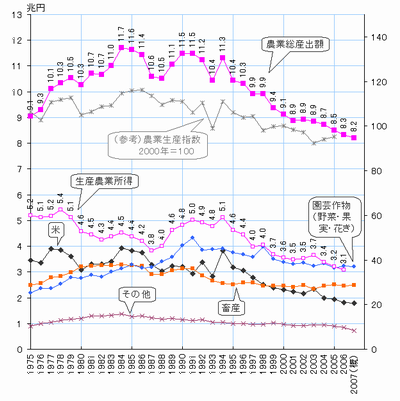

���{�̔_�Ƒ��Y�o�z��GNP�ɔ�Ⴗ��悤�ɐL�тĂ��܂������C1985-90�N��������s�[�N�Ɍ����ɓ]���Ă��܂��B�{�Y�ނ��ؗނ͂���قnj������Ă��炸�C�����̎�v���̓R���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

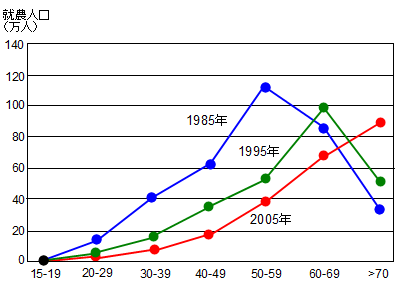

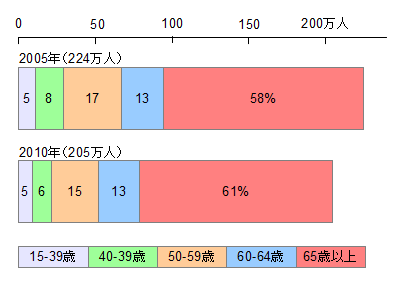

�_�Ƒ��Y�o�z�̌����͐��Y�ʂ̌����ƒP���̒ᗎ�Ƃ���2�̑��ʂ�����C���̂�����̗l�q�͍��́u�}�^�b�_�Ɛ��Y�Ɣ_�Ə����̋��z���ځv���`�F�b�N����Ƃ悭������܂��B

�傴���ςɂ����Ƃ���20�N�Ő��Y�ʂ�15%�������C�Y�o�z��25%�������Ă��܂��B���{�̔_�Ƃ�������͔��Ɍ����Ƃ����̂�����ł��B�������C�_�Ƒ��Y�o�z�̌����̎傽��v���̓R���ɂ����̂ł���C�_�Ƃ����{�ł͐��ނ�����Y�ƂƂȂ��Ă���Ƃ͂����܂���B

�����m�푈���ɓ��{�ł͐H�ƊǗ����x�i���݂͐H�Ɛ��x�ɕύX����Ă��܂��j�����肳��C���{����H�ł���Ă┞�Ȃǂ̐H�Ƃ̉��i�⋟�������Ǘ����鐧�x���ł��Ă��܂��B

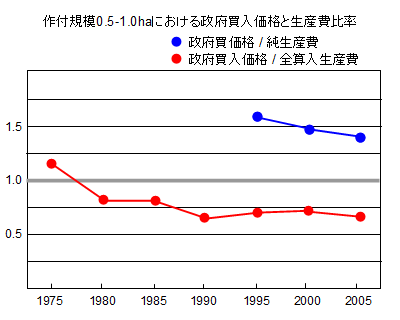

���̐��x�͐��{���_�Ƃ���i�_�Ƃ��������̂������j���ׂẴR�����グ�C����҂ɋ�������d�g�݂ł��B�_�Ƃ���̔����グ���i���u���Y�ҕĉ��v�C����҂ɋ������鉿�i���u����ҕĉ��v�ƌĂ�ł��܂����B

�H�ǐ��x�͐����p������C��H�ł���R���̈��苟���Ɉ��̖������ʂ����Ă��܂����B�H�ǐ��x�̎d�g�݂��炷��Ɛ��{���R�����グ�C�Ǘ����C��������ɂ͌o�������܂��̂ŁC���Y�ҕĉ�������ҕĉ��ƂȂ�܂��B

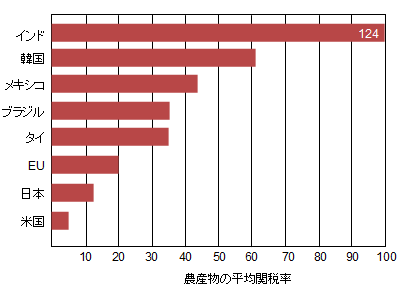

�Ƃ��낪�C���{�o�ς������O���ɏ��ƁC�s�s�Z���̏����͎���ɑ������C���ΓI�ɔ_���Z���̏����Ƃ̊ԂɊi���������܂��B���݂̎Љ������������悤�Ɉꍑ���ł̏����i���̊g��͎Љ�̕s����v���ƂȂ�܂��B

�����i�����������邽�ߐ��Y�ҕĉ��͐����I�Ȕ��f�ň����グ���C�_�Ƃ��o�ϐ����̉��b���邱�ƂɂȂ�܂��B���Y�ҕĉ��͈����グ���܂������C����ҕĉ�������ɉ����Ĉ����グ��킯�ɂ͂����܂���̂ŁC���Y�ҕĉ�������ҕĉ��Ƃ�����ԂɂȂ�܂��B

���̊Ԃ̃M���b�v�i���{�̋t����j�͐H�lj�v�̐Ԏ��Ƃ������ƂɂȂ�C�ŏI�I�ɂ͐ŋ��ŕ�Ă�邱�ƂɂȂ�܂��B�����Œ��ӂ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐��{�����i�������s���Ă������͎̂�H�ł���R���Ɣ��Ɍ��肳��Ă����Ƃ������Ƃł��B�_�Ƃ����Y���鑼�̔_�Y���ɂ��Ă͎s�ꌴ���ɂ��������Ă��܂����B

�R���ɂ��Ă͐��{�����Y�ۏC���i�ۏ����Ă���܂��̂Ŕ_�Ƃ͑��̔_�앨�ɗD�悵�Đ��Y�����悤�ɂȂ�܂��B�S���_��������͐��Y�ҕĉ��̈����グ�����߁C���{�E�����}�Ɉ��͂�������悤�ɂȂ�܂����B

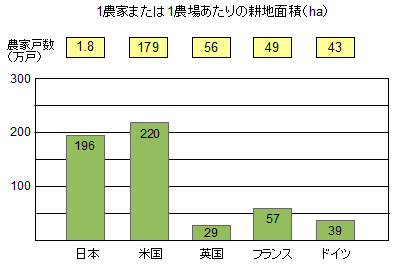

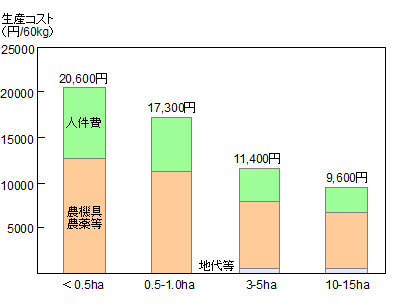

���Y�Ə���̃o�����X���Ƃ�Ă���Ԃ͂��̐��x�͈����x���ʓI�ɋ@�\���܂����B�Ƃ��낪�C�R�����߂��鐶�Y�Ə���̏��ω����Ă��܂��B���Y�̖ʂł͓��{�^�̊v���i�i����ǁC���w�엿�̓����C�͔|���@�̉��P�j�ɂ��P����1950�N��300kg/10a����1990�N�ɂ�530kg/10a�ɑ������Ă��܂��B

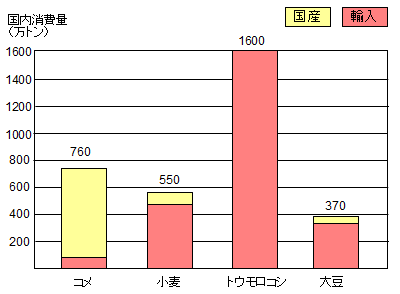

����ɑ��ĐH�����̕ω��ƌy�J�����ɂ���l������̃R������ʂ�1965�N��112kg����1985�N�ɂ�75kg�C2005�N�ɂ�61kg�ƌ������Ă��܂��B������ʂ�1965�N��1350���g������2005�N�ɂ�850���g���������Ă��܂��B���̌��ʁC���Y�ʁ�����ʂ����Y�ҕĉ�������ҕĉ��Ƃ����ƂȂ�C�H�ǐ��x�̗ݐϐԎ���1980�N��ɂ�1���~�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B

1970�N�ɂ͐��Y�ʁ�����ʂ̏�Ԃ��������邽�߁u���Y�����v�Ɓu���嗬�ʕāv�̐��x����������܂����B���������{�̃R���ɂƂ��ė��j�I�ȓ]���_�ƂȂ��Ă��܂��B

���̍l�����͐��Y�ʂ�����ʂɌ����������x���܂ň��������邱�ƂƁC�R���̑S�ʂ𐭕{�������グ�鐧�x���甃�����x��ݒ肷����̂ł����B���{�������グ���ȊO�̃R���́u���嗬�ʕāv�Ƃ��Ďs�ꉿ�i�ł̔̔���F�߂���̂ł��B

1987�N��31�N�Ԃ�ɐ��Y�ҕĉ��������������܂����B���������{�̃R���ɂƂ��đ��̗��j�I�ȓ]���_�ƂȂ��Ă��܂��B���̂Ƃ��̐��Y�ҕĉ���5.95%�����������P�U�i60kg�j������17,557�~�ƂȂ��Ă��܂��B�����ɏ���ҕĉ���3.4%�����������C�قڐ��Y�ҕĉ�������ҕĉ��ƂȂ�C����ȍ~�͐��Y�ҕĉ�������ҕĉ��̏�ԂƂȂ��Ă��܂��B

�R���̐��Y�����́u��������v�ƌĂ�Ă��܂��B�{���̎�|�͍����Ő��Y�ߏ�̃R���͔|���瑼�̔_��앨�ɓ]������Ƃ������̂ł����B�������C�����ɂ͋x�k�c�C�������c�C�]��c�Ƃ����悤�ɂȂ��Ă���C�����炻�ꂼ���10a������1-4.5���~�̕⏕�����o�܂��B

�S���łǂꂾ���̐��c���]��c�ɂȂ������͕�����܂��C�u��������v���n�܂��Ă���40�N���o�߂��C���̊Ԃɂ��悻7���~�̐ŋ����������ꂽ�ɂ�������炸�C�����Ώۂ̐��c�͌������Ă��܂���B���݂ł���������ʂ������l����Ȃ��1/3�̐��c�͉ߏ�Ȃ̂ł��B��������͒P�ɔ_�Ƃ̏����⏞���x�ɉ߂��Ȃ������̂ł��B

1994�N�ɐH�ƊǗ��@���p�~�������Ɂu�H�Ɩ@�v�����肳��܂����B���̖@���ɂ��H�Ƃɑ��鍑�̊Ǘ��͊ɘa����C�_�Ƃ����R�ɕĂȂǂ̍앨��̔��ł���悤�ɂȂ�C�X�[�p�[�ł��R����̔��ł���悤�ɂȂ�܂����B

���̕ύX�̓R���̗A�����ւɔ����C�����_�Ƃ̋����͂����コ���悤�Ƃ�����̂ł����B2004�N�ɂ͐H�Ɩ@�̈ꕔ����������C�_�Ə]���҂Ɍ��炸�N�ł����R�ɕĂ�̔������藬�ʂ����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂����B

���̂悤�Ȑ��x���v�̌��ʁC1990�N�ȍ~�C�ĉ��i�s�ꉿ�i�j�͈�т��ĉ������Ă���C����60kg������̉��i��1990�N��21,600�~�C2000�N��17,054�~�C2010�N��15,000�~�����荞��ł��܂��B

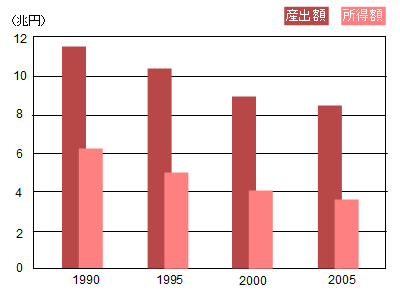

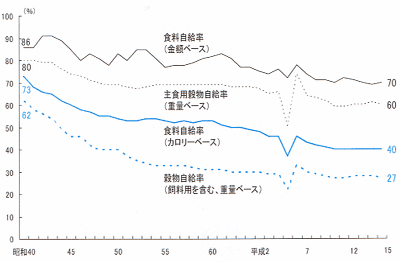

�ĉ��̉����ɂ�萶�Y�_�Ƃ̎���͌������C����ɔ_�Ƃ̌ʕ⏞���x�ɂ�蔄�n�����i�͔�����������C2010�N�́i�����ɂ���Ắj10,000�~�����荞��ł���ł��B���Y�ʁi����ʁj�̌����ƕĉ��̉�����1990�N�ȍ~�̃R���Y�o�z�̃g�����h�ɕ\��Ă��܂��B