��G�l���M�[�Љ�̗v�f�Z�p�b�d��

�u��G�l���M�[�Љ�v�ł��K�v�ŏ����̉t�̔R���Ɠd�͎͂Y�����Ȃ���Ȃ�܂���B�܂�C�u�o�C�I�R���v�Ɓu���R�G�l���M�[���d�v�Ƃ�����̗v�f�Z�p���K�v�ƂȂ�܂��B�����̗v�f�Z�p�ɂ��ǂꂾ���̃G�l���M�[���܂��Ȃ����Ƃ��ł��邩�͖��m���ł����C���ΔR�����͊��������ɂ͐l�ނ����p�ł���̂͑��z�G�l���M�[�����Ȃ̂ł����炻�ꂩ��Y���ł���G�l���M�[�͈̔͂ł���Ă��������Ȃ��̂ł��B

�d�͂Ɋւ��Ă͏��K�͐��͔��d�C���͔��d�C���z�����d��g�ݍ��킹�镪�U�^�̃V�X�e���ƂȂ�܂��B���݂̂悤��100��kw���i��ʉƒ�250�����тɑ����j�̑�K�͔��d���ł͂Ȃ��C1000���ѕ����܂��Ȃ����x�̋K�͂̂��̂��l�b�g���[�N�����邱�ƂɂȂ�܂��B

���ΔR���̂悤��EPR�̍����G�l���M�[�����𗘗p����ꍇ�͑�K�͉��ɂ��i���Ȃ��Ƃ����d�Ɋւ��Ắj�����͏オ��܂��B�������C�L�����U���Ă��鎩�R�G�l���M�[�̏ꍇ�͑�K�͉��ɂ���������͖]�߂��C�t�Ɏ��R�ЊQ���ɂ��v�����g�̒�~�̃f�����b�g�̕����傫���Ȃ�܂��B���K�͂ŕ��U���Ă��邱�Ƃ͂��̂悤�ȍЊQ���ɂ��l�b�g���[�N�̈ꕔ����~���邾���ōς݂܂��B

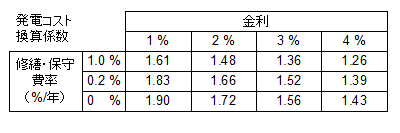

��i1000kw�i1Mw�j�ȏ�̑��z�����d�ݔ������K�\�[���[�ƌĂсC���݂̔��d�����ł͍��L�̂悤�Ȑ��\�ƂȂ��Ă��܂��B���z�����d�͔R����͕s�v�ł���C�^�]�R�X�g�͕ێ�E�Ǘ���p�����Ɍ��肳��܂��B���������āC���z�����d�̃R�X�g�͐ݔ������̊Ԃɂ����鑍������p�i������p�{�C�U�E�ێ��p�{�����j�Ɗ��ґ����d�ʂ���Z�o����܂��B������ȒP�ɕ\�������̂����}�̔��d�R�X�g���Z�W���ł��B

���ґ����d�ʂ̓V�X�e�����p��12%����Z�o�����Œ�l�ƂȂ�܂��̂ŁC���d�R�X�g�͏�����p�C�C�U�E�ێ��p�C������3�̗v�f�ɂ�茈�܂�܂��B���̂悤�Ȍv�Z�̌��ʂ����d�R�X�g���Z�W���ł���C���̊��Z�W�����g�p����Ƒ��z�����d�̃R�X�g�i�~/kwh�j�́u������p�i���~/kw�j�����Z�W���v�ŎZ�o���邱�Ƃ��ł��܂��B1000kw�̃��K�\�[���[�̏�����p�i���ݔ�p�j��50���~/kw�C�C�U�E�ێ��p��1%/�N�C����1%/�N�̏ꍇ��50/1.61��31�~/kwh�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

����͕��y�ʂ̑���ƂƂ��ɏ����ݒu��p�̃R�X�g�_�E�����\�ł���C���z�����𗬓d�͂̕ϊ���������C�ݔ��̒��������ƍ��킹���20�N�ȓ���15�~/kw�i�����_�̉Η͔��d�̃R�X�g�͖�10�~/kw�j�������I�Ȑ����ƂȂ�܂��B

15�~/kwh�͌��݂̔��d�R�X�g�ɔ�r����1.5�{���x�ɂȂ��Ă��܂����C�Ζ��̕s�����鎞��̃G�l���M�[�Ƃ��Ă͌����č������̂ł͂Ȃ��ł��傤�B���̓��K�\�[���[�̕~�n�ʐςł��B���z�����d�{�݂̕~�n�ʐς͂قڑ��z���p�l���ʐςɓ������Ȃ�܂��B�܂�C�N��100��kwh�̓d�͂��Y�����邽�߂ɂ�2ha�̕~�n���K�v�ł��B

100��kw�̌��q�͔��d���d1��͉ғ���80%�Ƃ����1�N�ԂɁu70��kwh�v�̓d�͂��Y�����܂��̂ŁC����͒�i�o��1000kw�i�N�Ԕ��d��100��kwh�j�̃��K�\�[���[��7000��ɑ������C���̂��߂ɕK�v�ȕ~�n�ʐς�14,000ha�i140km2�j�ƂȂ�܂��B���K�\�[���[�̑��z�����d�͕ϊ�������2�{���x�̌���͊��҂ł��܂�������ł�70km2�ł��B

���̖ʐς̖�肪���z�����d���܂ގ��R�G�l���M�[�̍ő�̃l�b�N�ɂȂ�܂��B�������s�s�ɂ����Ă��Z��̉����ɑ��z�����d�p�l����ݒu����Ζʐς͉҂���̂ł����C���z�����d�Ƃ����ǂ����K�\�[���[�Ɖƒ�p���K�͔��d�ł͌����ƃR�X�g�ɍ��������܂��B���R�G�l���M�[�ɗ���Љ�ł͎g�����������d�͂⑼�̃G�l���M�[���g�p�ł���Љ�ł͂Ȃ��̂ł��B

���͔��d�͌��݂̂Ƃ�������Ƃ����ݗ͂ƃR�X�g�����͂̂��鎩�R�G�l���M�[�ł��B���{�ő�̌S�R�z���������͔��d���i�E�C���h�t�@�[���j�͒�i66,000kw�C�N�Ԕ��d��12,500��kwh�ł���C����͂��悻3�����ѕ��̓d�͂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

���̃E�C���h�t�@�[���̕~�n�ʐς�230ha�ł���C�~�n�ʐϓ�����̔N�Ԕ��d�ʂ�54kwh/m2�ƂȂ�C���K�\�[���[�Ɠ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���z�����d�ł����͔��d�ł����R�G�l���M�[�𗘗p���Ă���{�݂͒P�ʖʐϓ�����̔N�Ԕ��d�ʂ�50kwh/m2���x�ł���C������2�{�ɂȂ��Ă�100kwh/m2�ł��B�ꏊ��I�Ԃ��Ƃɂ�蕗�͔��d�Ƒ��z�����d�̃n�C�u���b�h���d�{�݂��\�ł���C���̏ꍇ�̔N�Ԕ��d�ʂ�150kwh/m2���x�Ɍ��シ�邩������܂���B

���{�̔N�ԑ�����d�͖͂�1��kwh�ł���C����100kwh/m2��N�̎��R�G�l���M�[�ł܂��Ȃ��Ƃ����1��km2�i100��ha�C100��m2�j�̓y�n���K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����͍��y�ʐρi38��km2�j��3%�ɑ������܂��B���́C���z���Ƃ��{�݂͕��U�^�Ō��݂ł���Ƃ͂������̂́C����ł͎{�ݖʐς͌��肳��܂��B

���[���b�p�ł͉���̊C���L�����Ă��܂��̂Œ��ꎮ�̗m�㕗�͔��d���\�ł����C���{�̏ꍇ�͂��̂悤�ȏ����̗ǂ��ꏊ�͌��肳��܂��B�Ƃ͂������̂́C���{�̗̊C��EEZ�i�r���I�o�ϐ���j�����킹���ʐς͖�447��km2�ł��萢�E�ő�6�ʂł��B���̊C��̈ꕔ�ɒ��ꎮ����ѕ��V���̔��d�{�݂邱�Ƃ��ł���Ζʐς̖��͂�����x��������\�����łĂ��܂��B

���݂̋Z�p�ł͒��ꎮ�ƕ��V���͂��悻���[20-50m�����肪����_�ƂȂ�܂��B���̐��[�̉��݂͋��ƂƂ̊W������C���Ȃ萧��邱�ƂɂȂ�܂��B�������I�Ɍ���Ɠ��{�ōł��\��������͕̂��̎��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{���͔��d����̎��Z�ł͗m�㕗�͂̓����\��6800��kW�̂������̎���3900��kW���߂Ă��܂��B

��B��wSCF�ł̓J�[�{���E�t�@�C�o�[���̕��̂��̗p���邱�Ƃɂ��C�����R�X�g�C�ϗp�N���C�����Ȃǂ̊������N���A���悤�Ǝ��؎������s���Ă��܂��B���̂͒������̘Z�p�`�̌`��ŁC������_�\���ŘA�����邱�Ƃɂ��傫�Ȏ{�݂��������邱�Ƃ��ł��܂��B���̂̒����������̑傫����500m���x�ɂȂ�܂��B

���Ԃ������W���������d���������߂���т����u��B�啗�����Y�����`�[���v���J���E���i���ɐ������Ă�����قȍ\���̂��̂��̗p���Ă��܂��B�������Y�Ƃ͕��Ԃ̉H�̎��͂������O��̃J�o�[�ň͂ނ��Ƃɂ��C�������ɗ����������C���������邱�Ƃɂ��H�ɓ����镗����傫��������̂ł��B

���͔��d�̏o�͕͂�����3��ɔ�Ⴕ�܂��̂ŁC�H�ɂ����镗����25%�قǑ傫������Əo�͂�2�{�ƂȂ�C�������オ��܂��B�����O�������邱�Ƃɂ�葛�������������邱�Ƃ��ł��C����ɒ��̎��F�����オ�邽�߃o�[�h�X�g���C�N���F���ɋ߂����x���ɗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B�������C�R�X�g�C���d���\�C�ϋv���Ȃǂ͂܂��������m���ł��B���݂ł�5kw�̂��̂Ŏ��؎������s���Ă���C���̐��ʂ����҂���Ă��܂��B

���̂悤�Ȏ��R�G�l���M�[�Z�p�J���Ɍ����ɓ�������Ă���\�Z�̔����قǂ�U�蓖�Ă邱�Ƃɂ��C10�N��C20�N��ɂ͌��݂ł͍l�����Ȃ��悤�Ȑ��ʂ����܂��\���͏\���ɂ���܂��B�����݂̂Ȃ��j�R���T�C�N���Ɍ�������C���������������V�G�l���M�[�J���ɐ����]�����鎞���ɂ��Ă��܂��B