石油時代の到来

石油が利用されるようになったのは19世紀の半ばからであり,その用途は灯火用でした。それ以前は灯火用の油として鯨油が使用されていました。鯨油はクジラから大量にとることができたので,日本でも同じように使用されていました。

ところが,鯨油はろうそく原料,機械用潤滑油,皮革用洗剤,マーガリン原料など多くの用途があり,コスト的に灯火用には使用できなくなったようです。なんといっても18世紀の後半から20世紀の前半まで鯨油は世界的に重要な資源だったわけです。

クジラに関する国際的な機関であるIWC(国際捕鯨委員会)も鯨油に関する取り決めをするためのものだったのです。現在は鯨油に代わる代替物質が利用できるようになりましたので,世界の主要国はクジラを捕獲する必要がなくなりました。そのような背景から,「クジラは人類の次にかしこい動物であるから捕獲は禁止すべきだ」という環境保護団体(?)の世論に押されて,IWCは商業捕鯨禁止を続けています。

クジラを資源として見た場合,資源保護の立場から捕獲枠を規制するのは当然のことです。それが,クジラは特別な動物だから捕獲は禁止するという異常な論理になっているところに問題があります。

欧米の自然保護団体が取り組むべき問題は中南米,アジア,アフリカの熱帯雨林を破壊して生産された木材,牛肉,植物油であり,マングローブ林を破壊しで非持続的な方法で生産されているエビであり,カナダの温帯湿潤林や亜寒帯林を破壊して生産される木材であり,楽しみのため野生生物を殺すアフリカでのスポーツ狩猟ではないでしょうか。自然保護の本質は地球上の生物の共存であり,特定の生物種を特別に保護することではないはずです。

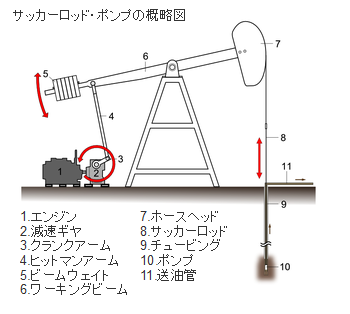

さて,鯨油に代わって灯油を利用するようになりますと原油が不足するようになります。油井を建てて地中にある原油を採掘する方法は1859年に米国のドレークが初めて成功したとされています。ドレークは岩盤を機械で掘り下げ,70フィート(21m)のところで油田に到達しました。出油量は30-35バレル/日でした。これを機に米国は石油の時代に入ります。

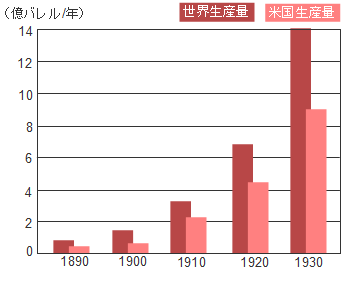

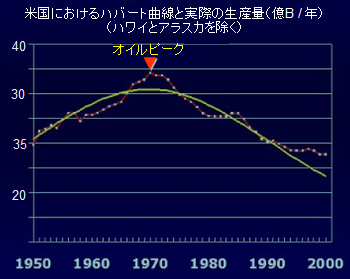

1860年から1930年までの主要産油国は米国,メキシコ,ロシア(ソ連),インドネシア(オランダ領東インド)でした。1860年代には世界の大半の原油を生産していた米国は,1930年になっても世界の64%を占めていました。ロシアではバクー油田が1900年に世界の半分を生産しましたが1915年には枯渇しています。

これに代わり,テキサスでは1901年にスピンドルトップ油田が発見されます。この油田の自噴量は11万バレル/日というそれまでの油田の常識をくつがえすものでした。1900年の世界の原油生産量は約3.5億バレル/年ですから,テキサスの油田一つでその1割を産出するものです。これ以降,第二次世界大戦後まで米国は世界最大の産油国となります。

石油時代の黎明期に米国ではロックフェラー家が支配するスタンダード・オイル(1870年設立)が買収により競争を勝ち抜き,1878年までには米国の石油精製の大半を支配下におき,独占体制を構築しました。

この時期に米国の独占禁止法はまだ未熟でしたが,1911年に連邦最高裁から解体命令が出され,スタンダード・オイルは34の新会社に分割されました。しかし,そのいくつかは国際石油資本となります。米国と欧州資本の7社(スタンダード石油系の5社と欧州系の2社)セブンシスターズと呼ばれ,世界市場におけるカルテルを結び,石油市場を支配するようになります。

(1) エクソン(米系,1999年に合併してエクソン・モービルに)

(2) ロイヤル・ダッチ・シェル(英蘭合弁)

(3) BP(英系,ブリティッシュ・ペトロリアム,前身はアングロペルシャ石油)

(4) モービル(米系,前身はスタンダードオイルNY,現エクソン・モービル)

(5) ソーカル(米系,スタンダードオイルCL,合併してシェブロンに)

(6) テキサコ(米系,合併してシェブロンに)

(7) ガルフ(米系,合併してシェブロンに)

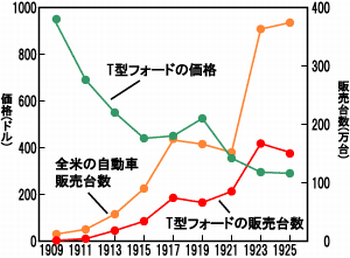

1908年にT型フォードが発売されました。流れ作業による大量生産システムにより生産されたT型フォードは,工場の労働者でも買うことのできる値段設定により,自動車の大衆化を促しました。このときの初期モデルの燃料は植物由来のメタノールでした。まだ,石油を精製して作るガソリンは値段が高かったようです。

原油を加熱すると沸点の差によりいくつかの成分に分離します。この工程を精製といいます。分離された成分は軽い順に次のようになります。

(1)石油ガス

(2)ガソリン,ナフサ(石油化学の原料)

(3)灯油,ジェット燃料

(4)軽油

(5)重油

(6)アスファルト

当初の原油の需要は灯火用の灯油によるものでしたので,その他の成分はじゃまものだったようです。しかし,1880年代に実用的な内燃機関が発明されると,気化しやすくて引火の危険性の高いガソリンも有用な資源として利用の道が開けました。もっとも重い成分のアスファルトも道路の舗装に利用されることになり,原油の成分はすべて利用されるようになりました。

内燃機関に使用されるガソリンは灯油に比べてずっとたくさん消費することになります。ところが,原油にはガソリン成分が約20%しか含まれていません。T型フォードの誕生によりガソリン需要は灯油に対してアンバランスに大きくなります。

このため,バートンは1912年に灯油や軽油に熟を加えて分解し,ガソリンを作りだす熱分解法を発明しました。これにより,原油から精製されるガソリンの量は2倍になり,ガソリンは自動車用燃料として広く使用されるようになりました。原油自体の生産拡大,精製技術の進歩,大量生産による安価な自動車が結び付いて,米国は自動車抜きには考えられない社会になっていきます。

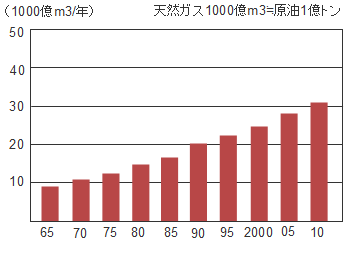

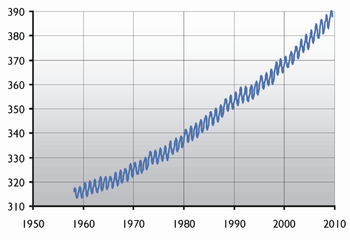

第一次世界大戦,第二次世界大戦を経て石油は石炭に代わり化石燃料の主役になります。同時に石油化学工業は安価な繊維製品,プラスチック製品を大量に供給するようになり,現代産業文明はまさしく石油の上に成立しているといって過言ではありません。

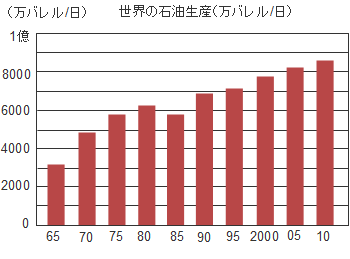

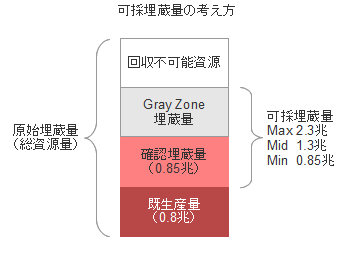

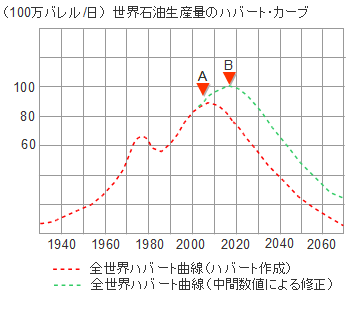

現在の世界の原油生産量は約40億トン/年となっています。このような巨大な生産量が可能になったのは中東でいくつもの巨大油田が発見されたことによります。1930年代から50年代にかけてペルシャ湾岸の地域でいくつもの巨大油田が発見され,世界の可採埋蔵量は急速に増加しました。

そのような石油資源と石油市場の半分以上はセブシスターズと呼ばれる国際石油資本に支配されていました。国際石油資本は圧倒的に自分たちに有利な包括的利権契約に基づいて資源開発を行っており,同時に下流側の石油市場を支配しているため,産油国の利権料は限定されたものになっていました。当時の原油価格は1.7-1.9$/バレルであり,産油国の利権料は21セント程度でした。

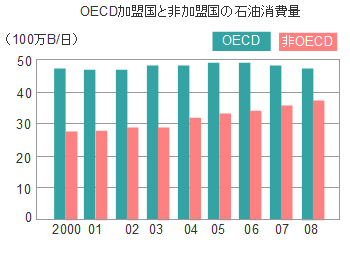

しかし,世界最大の産油国であり輸出国であった米国が1948年に輸入国に転じると,石油の中東依存度は高まりました。このような情勢を背景に,中東産油国や南米のベネズエラなどの国々は資源に見合う利益が得られていないと不満をもつようになります。

まず,ベネズエラが1948年に石油操業利益の50%が政府収入となることを保証する,いわゆる利益折半方式を実現させました。サウジアラビアも1950年には利権折半方式を採用し,石油収入を約4倍に増やしました。その後,イラク,クウェートもこれにならい,利益折半方式が定着しました。

力をつけてきた産油国は自分たちの利益を守るため,1960年に湾岸産油国を中心にOPEC(石油輸出国機構)を設立しました。それまでの石油市場では国際石油資本がカルテルにより価格を決定してきましたが,OPECは産油国の収入増のため産油量と原油価格を設定するようになり,OPECが公示するアラビアンライト原油の公示価格が基準となりました。

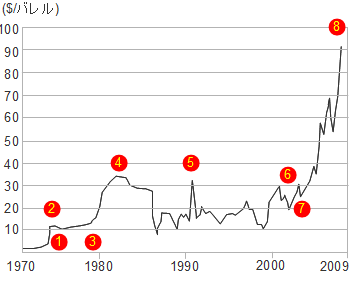

1973年の第四次中東戦争を契機に,イスラエルを支持する先進諸国を標的にOPECは原油価格を約4倍(バレルあたり2-3$を10-12$)に値上げしました。これが第一次石油ショックです。さらにOPECは加盟国内の油田,石油パイプライン,製油設備の国有化を進め,国際石油資本の影響力をさらに排除していきます。

1980年代になると非OPEC以外の産油国の生産が増えたこと,および欧米に原油市場が誕生したことにより,OPECも公示価格の維持をあきらめ,原油価格は市場により決定されるようになりました。

セブンシスターズも新しい時代に見合った経営の刷新と統合を進め,現在でも石油市場に大きな力をもっています。ヨーロッパ,中国,ロシアにも巨大な石油会社が誕生し,現在ではスーパー・メジャーと呼ばれています。日本で最大の石油会社JX日鉱日石エネルギーの売上高は5.8兆円(2010年)ですから,スーパー・メジャーの1/5-1/3ほどの規模です。

| 石油会社 | 売上金額 (億$) |

営業利益 (億$) |

純利益 (億$) |

総資産 (億$) |

|---|---|---|---|---|

| エクソン・モービル(米国) | 4773 | 817 | 452 | 1129 |

| ロイヤル・ダッチ・シェル(蘭) | 4584 | 508 | 263 | - |

| BP(英国) | 3657 | 352 | 216 | 2360 |

| シェブロン(米国) | 2730 | 430 | 239 | 1611 |

| トタル(フランス) | 2518 | 195 | 147 | - |

| コノコフィリップス(米国) | 1885 | 232 | 118 | 1777 |

| 中国石油天然気集団(国有) | 1470 | - | - | - |

| 中国石油化工集団(国有) | 1800 | - | - | - |

注1)売上等は2008年データ

注2)1ユーロ=1.4ドル,1$=6.8中国元で換算

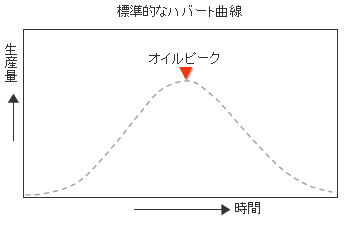

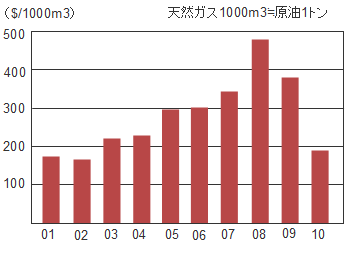

世界情勢のイベントにより価格の上下はありましたが,2000年頃まではおおむね1バレル20$で推移してきました。ところが,2000年から原油価格は急上昇し2008年には史上最高の135$をつけました。その後は60$-80$台となりましたが,安い石油の時代は終わりを告げたようです。

OPEC(石油輸出国機構)から輸出される原油はおよそ2000万バレル/日となります。中東の場合,原油の生産原価はバレルあたり10$程度と見積もられます。米国の深海油田の場合は,開発費を含めて50$程度にまで上昇しています。

バレル100$の時代になると輸出量1バレルについて90$ほどが国庫に入る計算になります。OPEC全体では毎日18億ドル,年に6600億ドルの収入になります。巨額のドルが産油国に入ることになり,資源をもてる国ともたざる国の格差がさらに拡がることになります。