ハットゥシャシュはアンカラの東145kmにあるポアズカレ(ボアズキョイ)村の近郊の標高1000mほどの丘陵地帯にある「ヒッタイト帝国(BC17-BC13世紀)」の都城遺跡で,1986年に世界遺産に登録された。

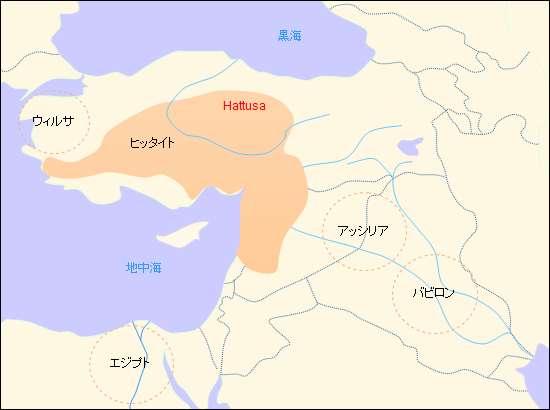

紀元前1500年頃の中東(西アジア)にはエジプト古王国,アッシリア,バビロニアという大帝国が存在していた。その頃,現在のトルコに相当するアナトリアにヒッタイトというもう一つの帝国が存在していたことが20世紀の考古学的研究により明らかになった。

1906年にドイツのH・ヴィンクラーがアナトリア中部にあるハットゥシャシュ遺跡を発掘し,これによりヒッタイト帝国の存在が明らかになった。遺跡からは複数の楔形文字の記された2万枚以上の粘土板が発見された。

ヴィンクラーの発掘は粗雑で,十分な記録もとられていなかったが,この遺跡には巨大な書庫が備えられていたようである。粘土板の中には古代メソポタミアの公用語であるアッカド語で書かれたものもあり,言語学者であったヴィンクラーはそれを解読することができた。

その結果,この遺跡は聖書に出てくるヘテ人の古都でハットゥシャシュと呼ばれていたことが判明した。帝国の名前は旧約聖書に記されていた Hitti(ヘテ人,ヘト人)をもとにしてヒッタイトと命名され,その支配階級の人々はヒッタイト人と呼ばれるようになった。

もっとも,研究が進むと帝国の支配者はヘテ人ではないことが判明し,民族名で混乱が生じることになった。ハットゥシャシュから発掘された粘土板にはその当時知られていたアッカド語,シュメール語以外にも,ヒッタイト語,ハッティ語,フルリ語など7種類もの楔形文字も使用されていた。

これは支配階級用の公式文書はヒッタイト語で記され,対外用の文書はメソポタミアの公用語を使用していたためと考えられている。また,ヒッタイト語に近い別の言葉は象形文字によって記されていた。

楔形文字は表音文字なのでそれぞれの言語を楔形文字で表現することができた。しかし,発音は分かるけれど意味を解読するのは容易ではない。

ヒッタイト語の解読は困難を極めた。チェコ人のB・フロズニーはこれらの文字の一部解読に成功し,あるものは印欧語に含まれると結論づけた。さらに研究が進むと当時のアナトリアには先住民族のハティ人,複数のコーカサス語族,さらにヒッタイトを含む印欧語族が居住していたことが判明した。

この時代にアナトリアに印欧語族が居住していたという事実は考古学者に衝撃を与えた。ヨーロッパ人の祖先にあたる印欧語族は現在の南ロシア,すなわち黒海からカスピ海の北側の地域,から各地に移動していったと考えられていた。

イラン経由でアナトリア東部に印欧語族の人々が移動を開始したのは紀元前2000年頃とされている。ところが,ヒッタイト人を含む複数の印欧語族に属する人々は紀元前1900年頃,(おそらく黒海を渡って)アナトリア地域に進出した。

当初は現在のカイセリあたりを根拠地としていたが,紀元前1800年頃にはヘテ人を征服してハットゥシャシュに都城を移した。ヒッタイト帝国は鉄を最初に実用化し,鉄製の武器と軽戦車を使用して強大な軍事国家となり,紀元前14世紀にはアナトリア全域とメソポタミア北部を支配するようになった。

紀元前1300年前後に帝国の君主となったムルシリ王の記録に関してwikipedia には次のような記事がある。「西方のウィルサ王アラクシャンドゥと従属協定を結んでいるが,ウィルサはイリオス,アラクシャンドゥはアレクサンドロスの転訛と思われ,すなわちホメロスの叙事詩イリアスに登場するトロイアの王子パリスのことではないかという説がある」。

ウィルサはトロイ遺跡周辺の地名であり,ヒッタイト帝国が「トロイア」の宗主国のような立場にあった。ホロメスの「イリアス」に記されたトロイ戦争は史実をもとにしており,紀元前1250年頃の出来事とされている。

それはミケーネを中心とするギリシャ通商連合とトロイアを中心とするアナトリア通商連合の争いであった。この戦争に関連すると思われる記録もヒッタイト側から発見されている。ヒッタイトは宗主国としてアナトリア通商連合を支援(参戦)したが,トロイアは滅亡したことになる。

ヒッタイト帝国は「海の民」により滅ぼされたという文献も多数見られるが,それはトロイ戦争の敗退を海の民(ギリシャ人)に結びつけたものとも考えられる。

ヒッタイトの都城ハットゥシャシュはアンカラの東145kmにあるポアズカレ(ボアズキョイ)村の近郊の丘陵地帯に位置する。古代西アジアの主要帝国は水の豊かな平地を根拠地としてきた。しかし,ハットゥシャシュは周辺の地域から隔絶した山岳地帯にあり,他の帝国と際立った違いをみせている。

彼らがそのようなところに都を築いたのはひたすら防衛のためである。都は自然の地形を利用し,周囲は強固な城壁により囲まれていた。

NHKの教育テレビ「地球ドラマチック〜失われた古代都市ハットゥシャ(2008年)」では,ハットウシャシュの様子をCGで紹介している。それによると城壁の最大高さは30m,厚さは8mとされている。

ヒッタイトは王族を中心とする固い結束と厳しい掟により次第にその支配地域をアナトリア全域に拡大していった。そして,シリア地域の覇権をめぐって紀元前1285年頃に新王国最盛期のラムセス2世が統治するエジプトと戦うことになった。

この戦争は「カデシュの戦い」と呼ばれエジプトの記録に残っている。ヒッタイトは軍馬に引かせた3人乗りの軽戦車を駆使してエジプト軍をかなりのところまで苦しめた。

ラムセス2世は勝利の記録をルクソールなどの神殿に刻んでいるが,実際にはシリアはヒッタイトの支配下に入った。エジプトの記録にはヒッタイトの王についても記されており,その中では「大王」という尊称が使用されている。

それはヒッタイトが地域の覇権勢力であったことを物語っている。この後にエジプトとヒッタイトの間で世界最古の国際条約が結ばれている。

ヒッタイトは青銅器時代にあって最初に鉄を実用化したことで知られる。トルコのカマン・カレホユック遺跡にて鉄滓が発見された。鉄そのものは紀元前18世紀頃,アッシリアが周辺を支配していた時期にあったとされている。鉄の製法はヒッタイトの国家機密となっていた。

巨大な軍事国家であったヒッタイトは紀元前1200年頃,謎の滅亡を遂げる。最近の研究では「カデシュの戦い」のあと王族同士の内紛が発生し,ハットゥシャシュの都は深刻な食糧難に直面していたことが判明した。

おそらく人々は財宝や重要な文物を携え,ハットゥシャシュを遺棄したものと考えられている。他の民族に利用されないようにするため建物には火がつけられた。猛火の中でも粘土板だけは無事に残り,在りし日の帝国の姿を現在に伝えた。

現在の遺跡は南北2.2km,東西1.3kmの広大な範囲に王宮,神殿,門を備えた城壁跡などが残されている。その北東には自然石を利用したヤズルカヤ神殿がある。

カッパドキア→ボアズカレ 移動

今日は長距離移動なので06時に起床する計画であったが,実際に起きたのは06:40であった。あわてて荷物をまとめて出発するバスは07時と聞いていたのでオトガルまで早足で歩いた。しかし,僕の乗るべきバスは見当たらない。東の山から朝日が少し射しこんで来た。

それを待っていたかのように二つの気球が上がってきた。さらに北側からたくさんの気球が上がってきた。これはちょっとした眺めだったので写真に撮る。

バスは2台入ってきたが,僕のバスはやって来ない。旅行会社の事務所が開いたので,たずねてみると「ここで待て」という返事である。確かに07:30にネベシェヒール行きの小型バスがやってきて,ネベシェヒールのオトガルで08時発のアンカラ行きのバスに乗れという指示であった。

奇岩地帯に別れを告げ,ネベシェヒールの小さなオトガルでアンカラ行きに乗り換える。ルートはアクサライ経由だったので途中でトゥズ(チュズ)湖を見ることができた。トゥズはトルコ語で「塩」を意味しており,その名の通り塩湖である。

標高905mにあるこの湖はトルコの70%を占める塩の生産地として知られている。面積は500-1500km2とされているが,水深は1-2mと浅く,季節によりかなり変動する。

トゥズ湖はアナトリア中央平原のくぼ地に位置しており,流出する川は無いので,冬期に周辺から流入した水がたまって湖は大きくなる。夏期に雨が減り,蒸発量が増えると湖は縮小する。

この流入と蒸発が繰り返され,しだいに塩分が濃縮されたと考えられる。文献によっては,アナトリアが形成されたときに太古の海水がこの盆地上の地形に封じられたとしているものもある。

湖の面積が小さくなると周辺には厚さ30cmほどの結晶した塩の層が顔を見せる。海で生まれた生物にとっては塩は必須栄養素の一つであり,人類も塩を得るためには多大の努力をしてきた。

特に内陸部の人々にとっては,塩は外界から運び込まれる貴重品であった。エチオピア高原,サハラ砂漠,チベット周辺では塩の交易路があり,塩が通貨として,あるいは穀物と交換される商品として扱われている。

エチオピア高原の場合,激しい降雨によりミネラルは押し流されてしまったため,エリトリアとの国境に近いダナキル砂漠の塩湖から結晶化して板状になった塩を切り出し,はるばる2000mの高地までラクダのキャラバンで運搬する職業が数千年間続いてきた。

ある標準の大きさで切りそろえられた塩の板は,そのまま通貨として使用することができた。同じような塩の道はサハラ砂漠の中にも走っていた。当然のことながら,生産地から離れるにしたがって塩の値段も高くなっていく。

チベットでは所々に塩湖があり,そこで産出された塩はヤクのキャラバンにより険しいヒマラヤの谷を通り,少し低地の地域に運搬される。このキャラバンは男たちにとって重要な冬の仕事になっている。塩と交換されるのはトウモロコシや大麦であり,交換比率は交渉により決められる。

周辺を海に囲まれた日本でも塩作りは多大の労力と苦心が必要であった。万葉集の中には「玉藻(刈る)」あるいは「藻塩(焼く)」という表現の入った歌が多数詠まれている。

海水を煮詰めると塩ができることは古くから知られていたが,高温多湿の日本では天日製塩は難しく,その代替手段として1500年前の祖先は海草(海藻)を焼いて灰塩を得ていた。その後は塩の量を増やすため海藻あるいは灰塩に何回も海水をかけて煮詰める方法も開発された。

時代が進んで室町時代から江戸時代にかけては入浜式製塩が塩作りの主役となった。水を浸透させない塩田に砂を敷き海水を入れると,表面の水分はどんどん蒸発し,内部の水分は毛管現象により表面に移動し蒸発する。

その結果,表面近くの砂には塩分が付着し,この砂を集めて海水をかけると濃い塩水ができる。それを煮詰めると塩ができる。言葉で表現すると簡単であるが,実際の作業は大変なものである。

トゥズ湖の場合は天然の塩田というよりは,塩がすでに固まった状態で存在しているので塩を集めるのは作業はずいぶん容易であろう。

道路は湖のすぐ近くを通っているので,バスの車窓から白い平原の一部を見ることができた。これはすごい風景だ。残念ながらアクサライ,アンカラを結ぶ路線バスで途中下車をする以外はアクセスできないので,半日をつぶす覚悟がなければこの風景を楽しむことはできない。

塩の販売所か土産物屋なのだろうか,湖岸の建物の駐車場には車が停まっており,白い平原を歩いている人の姿も見える。この湖もトルコでは見てみたいものの一つだったので,車窓からとはいえとても得をした気分になる。

道路の周辺はもう奇岩地帯は無くなり,普通のアナトリアの風景となっている。アンカラのオトガルは巨大で1階が到着,2階が出発ロビーとなっており,まるで

空港のようだ。

ラマザーン(イスラムの断食月)が2日前から始まっているので,カフェは閑散としている。政教分離を国是としているトルコにおいても人目につく場所では日中の飲食はどうもやりづらい。昼食はパンとヨーグルトで済ませることになった。

2階にたくさん並んでいるバス会社のカウンターで13:30発のスングルル行きのチケットを買い,出発ブースの番号を確認する。ブースは100以上もあるので,この番号が分からないとバスは見つけられない。

No.28のバスはコーラム行きで,バス会社の名前は「ハットゥシャシュ」である。アナトリアのゆるくうねるような高原の多くは麦畑となっている。肥沃な三日月地帯の北側にあたるアナトリアも古くからの麦作地帯である。

スングルルのオトガルは幹線道路沿いにあり,ここで途中下車する。時刻は16時を回っており,ポアズカレ行きのドルムシュ(乗り合いタクシー)を急いで探さなければならない。

ハットゥシャシュ・ペンション

オトガルの周辺にはタクシー以外は見当たらないので,近くの人に「ドルムシュ,ポアズカレ」と聞くと,町の中心部の方角を教えてくれた。幹線道路沿いに1kmほど歩き,橋を渡ったところで左折し,さらに5分ほど歩くと,だいたい町の中心部になる。

車は3台停まっていたが,ポアズカレ行きのドルムシュはもう無いという。これはタクシー運転手の常套手段かもしれないし,実際にもうこの時間帯には無いのかもしれない。中には「ポアズカレまで行ってやるよ」と言ってくれる運転手もいるが,料金を聞くと100リラなので,バカといって歩き出す。

すると,値段は50に下がったけれど,このような運転手とは係わり合いにならないほうがよい。近くにあるタクシー乗り場で聞くと30リラなので,それに決定する。60代の人の良さそうな運転手は30分ほどでハットゥシャシュ村の少し手前のホテルの前で僕を降ろしてくれた。

このホテルの料金は20リラだったので,500mほど南にある当初予定のハットゥシャシュ・モーテルを目指すことにする。この宿はハットゥシャシュ・ペンションと名前が変わっており,ちょっとうろたえた。

どうやら改装を機に名前を変えたらしい。1階に食堂,中庭にもテーブルが並べてあり,ちゃんとした造りのホテルになっている。料金はシングルが13リラ,ダブルが18リラである。

ちょうどシングルが満室ということで2日目はシングルに移動という条件で泊まることにした。しかし,翌日チャックアウトするはずの日本人旅行者の滞在が伸びたので結局2日ともダブルの部屋に泊まることになった。

部屋は10畳,3ベッド,T/HS共同でとても清潔である。夜はかなり冷えるのでとなりのベッドの毛布を持ってきて寒さをしのいだ。ホテルの建物はL字形をしており,半分は高級区域になっている。もちろん,僕の部屋は安宿区域にある。

この宿の安宿区域には他に日本人の男性と女性が宿泊しており,このようなトルコの片田舎で日本人旅行者が3人もそろうのは,ヒッタイト遺跡の世界遺産効果というものなのかもしれない。もっとも翌日に遺跡を訪れたとき,団体以外で広い遺跡にいるのは我々と二人のヨーロピアンだけであった。

夕食前に3人で食料の買出しをかねて村の散歩に行くと,少し英語のできるおじさんに夕食に誘われた。ラマザーン期間中は日中の食事が(宗教的に)禁じられているため,夕食はだいたいごちそうになる。

我々がお呼ばれした家ではウサギのスープ,パン,サラダ,マカロニが出された。家族4人のところに3人も客が押しかけてきたかたちになったので,かなり遠慮しながらいただくことになった。

ハットゥシャシュ遺跡に向かう

07:30に日本人3人がそろって朝食をとる。ホテルの朝食メニューはパン,野菜少々,チーズ,ソーセージ,紅茶の組み合わせで5リラである。通常のトルコの物価と比べるとちょっと高い。

昨日,調達しておいた食料をザックに入れて遺跡に向かって歩き出す。ボアズカレの中心部から石畳の坂道を500mほど登っていく。周辺の家屋はかなり老朽化しており,一部は廃屋になっている。

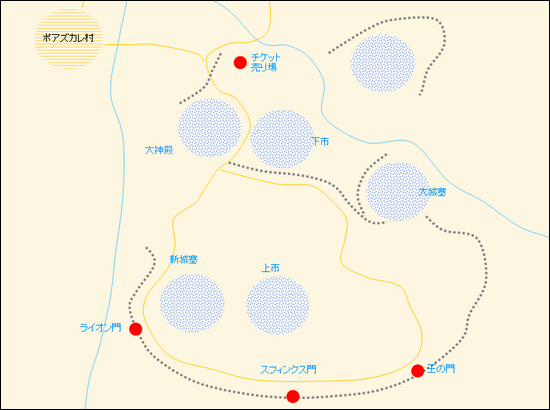

遺跡の入り口にはチケット売り場があり,ここで料金の4リラを支払う。ハットゥシャシュは一つの帝国の都としては地理的にはかなり特異なところに位置している。遺跡は南北方向の川と南東から北西に向かう川の合流点の南側の高台に広がっている。

このような地形は防御に非常に適しており,それがこの土地に都が築かれた唯一の理由であろう。遺跡がどのくらいの広がりをもっているかははっきりしないが,google map の航空写真を見る限りでは南北2km,東西1kmほどの範囲に遺構があることが分かる。

この都は地形的な防御に加えて都市の重要部分は全長6kmほどの堅固な城壁で囲まれていた。その当時の城壁を復元したものがトルコ政府や日本タバコの支援により2006年に完成した。

この城壁は(外務省の説明によると)当時と同じ材料が使用されているとのことである。実際に遺跡の城壁部分を見た感じでは土台部分は石材を使用し,ある高さから上は日干しレンガを使用したようだ。

このような城壁に囲まれた内部には神殿,王宮,庶民の家屋があったわけだが,こちらも礎石だけが残されていることから,日干しレンガで造られていたと考えられている。

チケット売り場の手前から城壁の一部を見ることができる。高さ3mほどの石積みの部分が残っており,中には2mを越えるような大きな石も使用されている。

城壁の遺構の外側には,有刺鉄線の柵が設けられているが,その気になれば出入りは自由に近い。この城壁のすぐ内側には大神殿があり,二人のヨーロピアンが城壁の最上部の石に腰を下ろして,遺構を眺めている。

ハットゥシャシュの遺跡は城壁,家屋とも石の基礎と日干しレンガ,木材の組み合わせでできており,3500年の歳月は石以外のものをすべて取り去ってしまった。現在残っているの礎石だけなので,彼らのように高いところから眺め,往時の建造物を想像する以外はたいしてすることがない。

天は赤い河のほとり

この都を舞台にしたコミックスに篠原千絵の「天は赤い河のほとり」という作品がある。1995年から足かけ7年にわたり少女コミックに連載されたもので,単行本は全28巻となっている。

さすがに,この作品は通読していないが,古代の呪術により紀元前14世紀のハットゥシャッスに引き込まれた(タイムスリップさせられた)中学3年の少女・夕梨(ユーリ)がヒッタイトの皇妃となるまでを描いた物語である。

少女漫画でこのように古代西アジアの帝国を舞台にした物語はかなり珍しい。竹宮恵子の「ファラオの墓(舞台はエジプト)」,細川智栄子「王家の紋章(舞台はエジプト)」などそれほど数は多くはない。

夕梨が時空を越えてこの地に連れてこられた理由は皇族の後継者争いによるものであった。ヒッタイト帝国滅亡の理由はまさしく王族間の内紛とされているので,作者が執筆時にこのような知識があったかどうかは分からないが正鵠を得ている設定である。

当然,ヒッタイトの言葉は夕梨には分からない。そのときの周囲の人の言葉が楔形文字で記されているのが印象的である。夕梨がどうしてヒッタイト語が分かるようになったか,それは単行本の第1巻を読んだ方が早い。

この作品のタイトルとなっている「赤い河」はクズル・ウルマク(トルコ語で赤い川)のことをいっているのであろう。ハトゥシャシュのある台地を二方向から囲んでいる川はクズル・ウルマクに注ぐ支流なのでそのような表現となったのであろう。

ちなみに,本流の方はカッパドキア地域を流れ,アンカラの東を通り,黒海に注いでいる。wikipedia の写真を見る限りでは確かに紅土を含んでいるせいか,赤色の川になっている。

この川がチュルク語のクズル・ウルマクと呼ばれるようになったのは,セルジューク朝以降のことであろう。ヒッタイトの時代には何と呼ばれていたかは知る術もないが,人の考えることはそう大差ないので,同じように「赤い河」と呼ばれていたのかもしれない。

大神殿付近

遺跡は広い範囲に点在しており,その周囲を城壁が取り巻いている。遺跡をしっかり見ようとすると城壁の全長と同じく6kmは歩かなくてはならない。

さすがに年配者にとっては大変なので,城壁の内側に道路が設けられており,小型の観光バスはそこを走ることができる。もちろん,世界遺産なので許可された車だけという制限はあるのだろう。

道路は大神殿の内側を通り,南の方向にほぼ城壁に沿って走り,「王の門」のあたりで遺跡の中心部を横断して,大城塞の脇を通り,大神殿の少し南側でもとの道路に合流している。

チケット売り場のすぐ近くには大神殿の遺構がある。そこには建造物の基礎部分だけが残されており,僕のような貧弱な想像力では,当時の建物がどのようなものであったかは思い描けない。

ガイドブックによるとそこは165mx150mの範囲に神殿と倉庫群の複合建築が広がっていたとされている。幅が1mもある加工された石灰岩の礎石が何列も並んでおり,これなどは倉庫跡と言われればそのように見える。

遺跡の内周道路は大神殿のすぐそばを通っているため,巨大な遺構の全容は分からない。「google map の航空写真」を見ると大神殿建築群全体の構成がよく分かる。

確かに北東・南西方向を基軸にした神殿があり,その回りには長方形の建物群が配置されている。神殿は長方形の中庭を囲むたくさんの部屋から構成されている。

建物は城壁と同様に礎石を配置し,その上に厚い日干しレンガの壁と,木材の梁で支えられた日干しレンガの屋根という構造のようだ。簡単にいえば現在でも中央アジアの乾燥地帯に見られる平屋根の日干しレンガ造りの家屋に近いものであったことだろう。

google map には最近復元された城壁も入っており,それと比較すると大神殿が非常に大きなものであったことがよく分かる。当然,城壁は大神殿の外側にあったはずであるが,航空写真でみてもその痕跡は認められない。

ライオン門

遺跡内の道路は大神殿の東側を南に向かい,途中から城壁の遺構に沿うようになり,ライオン門に出る。この門は非常に厚みがあり,中央から少し外側の部分に内側に傾いた直方体の二体の巨石が立っている。

恐らくこの石は門のアーチを形成していたものであり,左右に積まれた大きな石の上には日干しレンガ造りの守備塔のような構造物があったと思われる。復元された城壁にも一定の間隔で守備塔が置かれている。

中心から内側の部分にも同じような構造が見られるのでこの門は二重の扉をもっていたと推定されている。厚い城壁の門,日干しレンガの高い城壁に囲まれたこの都城は当時の城塞としてはもっとも堅固なものであったことだろう。このような城門は6ヶ所に配置されていたとされている。

この門がライオン門と呼ばれているのは外側のアーチ石の前に二体のライオン像が置かれているためである。これらのライオン像はまさしく外敵を威嚇する守護神の役割を果たしていたものであろう。

長い年月により風化され,向かって左側の像の頭部は欠けている。右側のものはまだ往時の威厳を保っている。ライオン門の東側にはポアズカレに続く谷が南北に走っており,その向こうにはゆるやかにうねる褐色の台地が広がっている。

ライオン門→王の門→スフィンクス門にかけて

ライオン門から王の門あたりまでは城壁の遺構がよく残っている。基礎となっている石積みはかなり崩れているものの,当時の城壁の様子を思い起こさせてくれる。

これらの石は下の谷から持ち上げられたものである。重さ数トンの石を人々は運び上げ,形を整えて積んでいった。もちろん,周囲6kmの城壁が一時期にできたわけではない。都城の規模が大きくなるのに合わせて拡張されていったことであろう。

遺跡の南端にある「スフィンクス門」は都城の最も高いところに位置しているが,南側の斜面は比較的なだらかになっている。ここを防御するために傾斜をつけた土手状の石垣が造られ,その上にさらに城壁があったようだ。

スフィンクス門は傾斜地の石垣にあけたトンネルになっており,ここから密かに兵士が抜け出し,敵の背後を急襲する役割を担っていた。このトンネルは大きな石を三角形に組んで最上部には要石が置かれている。

おそらく石組みでトンネル構造を造り,それから土手状に土砂を積み上げ,表面は石で覆い,石垣状にしたものであろう。門の出口の部分はアーチ構造ではなく,二本の巨石の間に横方向の石を渡した構造となっている。

スフィンクス門の北側には複数の建物の遺構が点在している。それらは,航空写真では一まとまりの建物と分かるが,地上から見ている限りでは建物の一部分と直線状に並べられた石に過ぎない。

ほとんどの建物が同じような構造となっているので,一つか二つを見ると十分である。それでもちょっと高いところに腰を下ろして,短い枯れ草に覆われた台地を眺めているのは悪くはない時間の過ごし方だ。

僕と同じような気分に浸るためだろうか,日本人の三人組は離れ離れになって思い思いに遺跡を散策している。この時間帯には我々3人以外は遺跡に人影はなかった。

南東にある王の門は外側に兵士のレリーフがあり,当初は王の像とされたため,そのような名前になった。つまり,往時の名前とはまったく関係なく門の近くの像やレリーフにちなんで名付けられたようだ。

このレリーフが彫られている石は博物館に納められており,ここには真新しいレプリカが置かれている。この門もアーチ構造をもち,二重の扉からできていたようだ。内側の巨石はアーチ形状を想像させるが,あまりにも石が大きすぎるし,粗雑である。

大城塞周辺

遺跡の南側にある「Chamber 1」の入り口はきれいなアーチになっている。また,象形文字の間の石組みは巨石でみごとな石室を構成しており,壁面を埋め尽くすように象形文字が刻まれている。これだけの石組みの技術があったのだから,城門のアーチ構造も現在の姿よりそれらしいものであったにちがいない。

それにしてもヒッタイトの文字は表音型の楔形文字だと思っていたら,表意型の象形文字も併用されていたのは驚きであった。シリアの覇権をめぐりエジプトと戦い,その後は平和条約を締結し,王族同志の婚姻関係もあったとされるので,エジプトの神聖文字の影響を受けたのかもしれない。

道路は「王の門」のあたりから遺跡の中央部にあるニシャンテペの横を通りもとの道に合流している。この道の東側に「大城塞」がある。英文の案内板は「Royal Residence」になっており,王宮を兼ねていたようだ。ここには書庫があったようで,粘土板に楔形文字で記された1万枚もの文書が発見された。

僕が「大城塞」に到着した頃,ヨーロピアンの団体が王の門あたりにやってきて,城塞の高台でくつろいでいたら,彼らがやってきた。大勢の話し声のため,ゆったりと遺跡に浸っていた気分が損なわれる。

かれらが,足早に立ち去ってからもう一度,のんびりと東と西の眺望を楽しむ。この大城塞も大神殿と同様に北東・南西を軸にして構築されている。航空写真で見ると他のいくつかの建物も同様である。単に地形の制約でこのような結果になったのか,それとも方角に何か意味があったのか,興味のあるところだ。

橋を渡る

ハットゥシャシュのチケット売り場の横からヤズルカヤ遺跡に向かう道が通じている。遺跡の中で簡単な昼食を済ませたので,そのままヤズルカヤに向かうことにした。

歩き出してすぐに橋を渡る。ハットゥシャス遺跡の水源となっている川の一つだ。水はかなり少なくなっており,ガチョウがにごった水辺に集まっている。じきに舗装道路に出て,そこからはけっこうな上りの道となる。朝からずいぶん歩いているので老体にはこたえる。

ヤズルカヤ遺跡|大ギャラリー

トルコ語で「碑文の岩場」を意味するヤズルカヤはヒッタイトの聖地であった。そこは幅100m,高さ30mほどの大きな風化した岩山になっており,中央に幅1mほどの割れ目がある。

この岩の回廊を通って中に入ると小さな岩の空間がある。聖地とするにはおあつらえの地形となっており,ヒッタイトの人々はこの岩の空間と正面左側の岩の側面に多くの神々のレリーフを刻んだ。

彼らの宗教観は自然崇拝に近い多神教であり,主神テシュプは天候神であり,その配偶神ヘバトは太陽女神とされていた。ハットゥシャシュから出土した粘土板にも「ハッティの千の神々」という表現が数多く見られる。

それらの神々は主に小アジア起源のものであり,その他にシュメール,バビロニア,アッシリア,フルリ,ルウィ起源の神々も含まれている。

二つのギャラリーの識別のためレリーフのある岩の空間を小ギャラリー,左側面を大ギャラリーと呼んでいる。ここでは,新年の到来を祝う儀式が行われたとされており,岩山の手前にはそのような儀式のための祭殿があった。

もちろん,祭殿も現在はハットゥシャシュと同様に礎石だけが残っている状態になっている。祭殿の遺構から岩山の割れ目までは小さな石段がしつらえてある。

僕が到着した時はハットゥシャシュで会ったヨーロピアンの団体が先に到着していたので,まず大ギャリーのほうから見学した。こちらは岩山の一部を削ってL字形のギャラリーにしている。

レリーフを刻むため,岩の表面は平に削ってある。しかし,石灰岩のため風化が進んでおり,レリーフに描かれた神々を識別するのは容易ではない。また,それぞれのレリーフがどのような神なのかはまったく分からない。

幸い近くに案内板があり,そこにはレリーフの説明と絵柄が記されていた。これで中央の構図が理解でき,同時に岩の割れ目により3つに分割されたようになっているレリーフが一つのまとまった構図となっていることに気が付いた。

一連のレリーフは正面中央に主神テシュプ(左)とその配偶神ヘバト(右)が向かい合っており,男性神はテシュプの左側に,女性神はヘバトの右側に配されている。男性神を従えたテシュプと女性神を従えたヘバトが左右から歩いてきて,中央で出会った構図となっている。

二人の主神のうちテシュプは何かの上に,ヘバトは豹の上に立っており,周囲の神々より一段高いところに描かれている。ヘバトの右にはヘバトと同じ動物の上に立つ彼らの息子シャッルマも描かれている。

シャッルマの右は羽を広げた双頭の鷲の上に立つ女神が描かれている。男性神はとんがり帽子に短いズボンか膝丈のスカート様の衣類を身に付けており,女性神は円筒状の被り物にスカート様の長衣姿が多い。

この一連の構図に描かれた神々は上位神であり,位の低い神々はより小さく描かれている。行進の様子を描いているせいか,レリーフはすべて横顔となっている。

ヤズルカヤ遺跡|小ギャラリー

ヨーロピアンの団体が移動したので岩の通路を通り小ギャラリーに入る。ここには両側の岩に,大ギャラート同じようにレリーフが刻まれている。ここには大ギャラリーにもあった12人の男性神の行進図が描かれている。こちらのものは保存状態が良く,当時の男性の服装が類推できる。

右手に剣を持ち,左手で一回り小さいトゥドハリヤ4世を抱えているシャッルマのレリーフも保存状態がよい。このレリーフの右上には象形文字のような図形が描かれている。

アナトリアは世界で最も早く麦が栽培されたところだ

二つの遺跡を十分に見学させてもらい,宿に戻って小休止をとる。ヤズルカヤに向かう時はあまり注意を払わなかったが,帰り道では麦畑やその背後に広がる山々のうねりを写真に納める。

麦類の栽培起源地はどこかについて多くの研究がなされてきたが,野生種と栽培種を区別するときは成熟した穂にみられる脱落性・非脱落性という性質によって判断する。

野生種の麦は穂が熟したときに種子を含んだ小穂という部位がバラバラに脱落して地面にまき散らされる性質をもっている。このような小穂の脱落性は次の世代を残すために必要な性質である。

採取する人間にとっては実ると地面に落ちてしまう野生種の性質はやっかいなものであった。しかし,あるとき突然変異で小穂が脱落しづらいものが生まれた。

この非脱落性は麦にとっては次の世代を残すには不都合な性質であるが,人間にとっては大変ありがたいことであり,この性質をもったものが栽培されるようになったと考えられている。

つまり,栽培種はたった一本の変異個体から生み出されたことになる。したがって,麦類の栽培起源地はこの変異個体が生まれた場所ということになる。その地域は「西アジア」あるいは「肥沃な三日月地帯」とされていきたが,遺伝子の研究から「肥沃な三日月地帯」の最北部が有力となっている。

それを裏付けるようにトルコのシリアとの国境近で新石器時代のギョベクリ・テペの遺跡が発見された。ここにはBC10000-9000年前の狩猟採集民によって建造された世界最古級の石造宗教建築(神殿)が発見されている。

このような大きな石造建築物を建造するためには多くの人々が集まって社会を作る必要があり,その食糧をまかなっていたのが麦類(ヒトツブコムギ,エンマーコムギ,オオムギなど)と考えられている。おそらく,トルコ・シリア国境地域が麦類の栽培起源地なのであろう。

村の住居は石造りの白壁に赤い瓦屋根が多い

小休止のあとはのんびりとポアズカレ村を回ってみる。村の家屋はかなり間隔が広く,一様に赤い瓦で葺かれている。材料の選択肢が少ないという理由もあるだろうが,遺跡の上から見ると調和のとれた家並みである。

まるで二組の双子のようだね

双子の乳児の写真を撮ったら祖母と子どもたちから何枚もの写真をせがまれ往生した。あまり人見知りをせず,カメラに対しても怖がることはない。

文明の十字路であるアナトリアは,同時に民族の十字路であった。紀元前2000年頃から印欧語族化が進んだ後も,多くの民族がこの地にやってきた。

3500年前の遺跡の近くに暮らしているけれど,この村の人々がヒッタイト人の末裔である可能性は低い。それでも,ヨーロピアンを思わせる子どもたちの顔立ちから古の人々を連想することができる。

薪ストーブの上には料理が入った鍋が置かれている

おばあさんは今日の夕食の準備をしており,薪ストーブの上にはシチュー状の料理が入った鍋が置かれている。ラマザーン(断食)月の最中なので,日が落ちてからの夕食は家族一緒にいただくにぎやかなものになることだろう。

一階は家畜小屋か物置になっている

村の中心部の家屋はおしなべて年代ものだ。二階家かと思ったら,一階は家畜小屋か物置になっており,二階だけが居住区になっているところが多い。

壁面は漆くいがかかっているので確かなことは分からないが,自然石あるいは切石を積み上げているようだ。屋根はちゃんと梁を渡し,傾斜屋根になっている。

集合ゴミ捨て場にゴミを捨てに来た二人の少女

近くの集合ゴミ捨て場にゴミを捨てに来た二人の少女の写真を撮る。彼女たちの家の中庭におじゃましてお礼のヨーヨーを作ってあげる。父親と弟が出てきて,この珍しい異国の玩具ができる様子を興味深げに眺めている。

思いがけずに制服姿の写真を撮ることができた

出発日の朝は宿の前に学校に向かう子どもたちが集まっているので,思いがけずに制服姿の写真を撮ることができた。女子は白い大きなえりの付いた青色のワンピース,男子は上着だけは青色の制服で,ボトムはジーンズである。