幠栧傆傒

幠栧傆傒偼摽搰巗棫崅峑傪懖嬈屻偵屼拑僲悈彈巕戝偵擖妛偟傑偡丅嵼妛拞偼枱夋尋媶夛偵強懏偟丆摨恖帍偵乽働儞媑乿偺儁儞僱乕儉偱嶌昳傪弌偟偰偄傑偡丅偙偺帪婜偐傜峅寭寷巎偺傾僔僗僞儞僩傪柋傔偰偄傑偡丅

1979擭偵戝妛傪懖嬈偟丆枱夋壠偲偟偰僨價儏乕偟偰偄傑偡丅儁儞僱乕儉偺乽幠栧傆傒乿偼旤偟偄壧惡偲僊僞乕僥僋僯僢僋偱堦悽傪晽阹偟偨暷崙偺抝惈僨儏僆乽僒僀儌儞偲僈乕僼傽儞僋儖乿偺億乕儖丒僒僀儌儞偵偪側傫偱偄傑偡丅

1980擭偵峅寭寷巎偲寢崶偟丆1981擭偐傜儎儞僽儅僈僕儞帍偵楢嵹傪奐巒偟偨乽P.S. 尦婥偱偡丆弐暯乿偱戞7夞島択幮枱夋徿乮1983擭乯傪庴徿偟丆幠栧傆傒偺柤慜偑抦傜傟傞傛偆偵側傝傑偡丅

1983擭偐傜1988擭偵偐偗偰偼暿嶜儅儞僈傾僋僔儑儞帍偱抁曇廤乽彈偲傕偩偪乿傪敪昞偟偰偄傑偡丅堦榖姰寢偺宍幃偱丆堦榖偛偲偵堎側傞彈惈偁傞偄偼彈惈偨偪偑庡恖岞偲側偭偰楒垽柾條偑揥奐偝傟傑偡丅

偙偺嶌昳偺屻偼嵞傃挿曇偺悽奅偵栠偭偰偄傑偡丅偦偺偁偨傝偺曄壔偵偮偄偰乽彈偲傕偩偪乿偺屻婜嶌昳偱偁傞乽僇儈儞僌傾儔僂儞僪傾僎僀儞乿偑揮婡偵側偭偨傛偆偱偡丅偁偲偑偒偱幠栧傆傒偼師偺傛偆偵弎傋偰偄傑偡丅

巇帠偱峴偒媗傑偭偰偄傞忋偵丆帹尦偱偆傞偝偔憶偖巕嫙偵巹偼塿乆僷僯僢僋忬懺偵棊偪崬傫偱偄偒傑偟偨丅偦偺堦斣嬯偟偐偭偨崰偺嶌昳偑乽偲傑偳偄乿偲乽僇儈儞僌傾儔僂儞僪傾僎僀儞乿偺擇偮偺挿曆偱偡丅

抁曇楢嶌偵峴偒媗傑傝傪姶偠丆僗僩乕儕乕偺戝偒側棳傟偱摦偔暋悢偺恖娫僪儔儅丆偲偄偆曽朄榑傪揥奐偝偣丆僐儈僢僋偺帩偮偍傕偟傠偝傪傕偆堦搙妋擣偟傛偆偲偟偨偺偱偡丅偱偡偐傜丆偦傟傑偱偺庡恖岞偺彈惈偺撈傝尵偺傛偆側抁曇偲偼丆偦傟傪婡偵嶌昳偑戝偄偵曄壔偟傑偟偨丅偦偟偰偦傟偑偺偪偺偪丆傛偐偭偨偺偩偲崱夵傔偰巚偭偰偄傑偡丅乮堷梡椆乯

1980擭戙枛偐傜90擭戙弶傔偵偐偗偰價僢僌僐儈僢僋丒僗僺儕僢僩帍忋偱敪昞偝傟偨乽摨丒媺丒惗乿傗乽搶嫗儔僽僗僩乕儕乕乿偼彈惈憌偐傜戝偒側巟帩傪庴偗傑偡丅傑偨丆彈惈岦偗偺僄僢僙僀乽楒垽榑乿偼楒垽偺嫵壢彂偲偟偰愨巀偝傟傑偟偨丅

幠栧傆傒偼楒垽偺僄僉僗僷乕僩丆楒垽嫵偺嫵慶摍側偳偲傕偰偼傗偝傟丆乽壠懓偺怘戩乿丆乽偁偡側傠敀彂乿偼1992擭偵彫妛娰枱夋徿傪庴徿偟偰偄傑偡丅

偟偐偟丆屄恖揑偵偼幮夛揑側帇揰偐傜條傛偆側彈偨偪偺摍恎戝偺惗偒曽傪昤偄偨乽彈偲傕偩偪乿偑斵彈偺嵟崅寙嶌偱偁傞偲帺擣偟偰偍傝丆偦偺屻偵惉岟傪廂傔傞楒垽堦怓偵愼傑偭偨嶌昳偐傜偼嫍棧傪抲偔傛偆偵側傝傑偟偨丅

1980擭戙偺彈惈偺惗偒曽

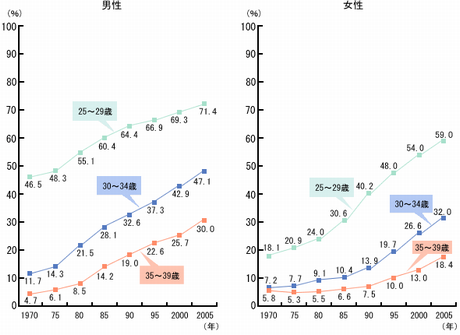

1980擭戙偺彈惈偺惗偒曽傪抂揑偵昞偟偰偄傞僨乕僞偑偁傝傑偡偺偱徯夘偟傑偡丅壓恾偼抝彈偺擭楊奒媺暿偺枹崶棪偺悇堏傪昞偟偨傕偺偱偡丅夋憸偼乽惗柦曐尟暥壔僙儞僞乕乿偺僒僀僩偐傜堷梡偟偰偄傑偡丅尦僨乕偲側偭偰偄傞岤惗楯摥徣偺乽恖岥摦懺摑寁乿偵傛傞偲丆彈惈偺暯嬒弶崶擭楊偼1970擭偑24.2嵨丆1980擭偑25.2嵨丆1990擭偑25.9嵨丆2000擭偑27.8嵨丆2010擭偵偼28.8嵨偲側偭偰偄傑偡丅

傑偨丆斢崶壔偼旕崶壔偵傕偮側偑偭偰偄傑偡丅2005擭偺惗奤枹崶棪偼抝惈偑16.0亾丄彈惈偼7.2亾偱偟偨丅摿偵抝惈偼2000擭偲2005擭偺挷嵏傪斾傋傞偲丄栺7億僀儞僩傕忋徃偟偰偄傑偡丅旕崶壔乮惗奤寢崶偟側偄恖乯偺憹壛傕彮巕壔偺傕偆堦偮偺梫場偲側偭偰偄傑偡丅

1980擭戙偺摿挜偼25-29嵨偺彈惈偺枹崶棪偑媫寖偵忋徃偟偰偄傑偡丅彈惈偺崅妛楌壔偲幮夛恑弌偑偦偺梫場偲偝傟偰偍傝丆崢妡偗揑側巇帠偱偼側偔帺屓幚尰偺堦偮偲偟偰巇帠偵懪偪崬傒丆宱嵪揑偵帺棫偱偒傞彈惈偑憹壛偟偰偒偰偄傞帪戙偱偟偨丅彈惈偺壙抣娤偵偍偄偰楒垽傗寢崶偼戝偒側斾廳傪愯傔偰偄傞傕偺偺丆偦偺慜偵幮夛揑側帺棫傗帺屓幚尰偑怴偟偄壙抣娤偵壛傢偭偰偒偨帪婜偵憡摉偟傑偡丅

1980擭戙偵彈惈偺帇揰偐傜昤偄偨乽彈偲傕偩偪乿偺慜敿晹偵偼彈惈偺幮夛恑弌偑尷掕偝傟偰偄偨帪戙偵偳偆偡傟偽帺暘傜偟偔惗偒偰偄偗傞偐丆堦屄恖偲偟偰幮夛揑偵帺棫偟偨偄偲婅偆條傛偆側彈惈偺巔偑昤偐傟偰偄傑偡丅

彈惈偵偲偭偰寢崶偑恖惗偺堦偮偺僑乕儖偲偝傟偰偄偨1970擭戙埲慜偺壙抣娤偵懳偟偰丆1980擭戙偺乽彈偲傕偩偪乿偺拞偱偼帺暘偺壙抣娤傪慜柺偵墴偟弌偟偨惗偒曽偑怴偟偄挭棳偲偟偰昤偐傟偰偄傑偡丅斵彈偨偪偺楒垽娤偼墹巕條偵尒偮偗偰傕傜偆傕偺偐傜丆恖惗偺僷乕僩僫乕傪尒偮偗傞傕偺偵曄傢偭偰偒偰偄傑偡丅

偲偼偄偆傕偺偺丆1980擭戙偺弶摢偵偼乽抝彈婡夛嬒摍朄乿偼枹偩惂掕偝傟偰偍傜偢丆乽僙僋僔儍儖僴儔僗儊儞僩乿偲偄偆尵梩傕幮夛揑偵偼傑偭偨偔擣抦偝傟偰偄傑偣傫偱偟偨丅彈惈偑夛幮偲偄偆抝惈幮夛偵偍偄偰帺暘偺抧曕傪愯傔傞偵偼摿暿側嵥擻偑昁梫側帪戙偱偁傝丆懡偔偺彈惈偨偪偼抝惈桪埵幮夛偺晄忦棟偝偵嬯擸偟偮偮傕寽柦偵帺暘傜偟偄惗偒曽傪柾嶕偡傞帪戙偱傕偁傝傑偟偨丅

嶌昳拞偵偼乽柉庡庡媊傪偨偨偒偙傒乛暯摍側柧傞偄擔杮傪柡偨偪偵怣偠偙傑偣乛戝僂僜偠傖側偄乛偳偙偑暯摍傛乛妛峑弌偨偲偨傫抝偵偽偭偐傝搒崌偺偄偄僨儌僋儔僔乕乿偲偄偆暥復偑偁傑偡丅

戝妛傪懖嬈偡傞傑偱偺妛墍惗妶偼傑偝偟偔幚椡庡媊偱偁傝側偑傜丆偦偺屻偺幮夛惗妶偼姰慡偵抝惈桪埵偱偁傝丆偱偒傞彈惈偼媡偵墝偨偑傜傟傞孹岦偵偁傝傑偟偨丅忋婰偺堦暥偼1980擭戙偺彈惈偨偪偺斶捝側嫨傃偱偡丅

1970擭戙偐傜乽彈朳偼揔摉偵旤恖偱摢偼嬻偭傐偺曽偑傛偄乿偲偄偆晽挭偑偁傝丆偦傟偼壠掚撪偵偍偗傞抝惈桪埵婅朷傪揑妋偵尵偄昞偟偰偄傑偡丅彈巕幮堳偺嵦梡婎弨傕嬈柋偵懳偡傞擻椡偱偼側偔怑応偺壴偱偁傝丆抝惈桪埵怑応偺弫妸嵽揑側栶妱傪婜懸偝傟偰偄傑偟偨丅

偦偺堦曽偱30嵨傪夁偓偰撈恎偺彈惈偵偲偭偰偼夛幮偼偳傫偳傫嫃怱抧偺埆偄応強偵側傝丆惛恄揑偵傕捛偄崬傑傟傞偙偲偵側傝傑偡丅偦偺傛偆側彈惈偺幮夛恑弌偑擄偟偄帪戙偵偁偭偰偼丆寢崶偼彈惈偺堦偮偺僑乕儖偲側偭偰偄傑偟偨丅

乽彈偲傕偩偪乿偺拞偱偼偦偺僑乕儖偵偨偳傝拝偔慜偺捠夁媀楃偱偁傞偝傑偞傑側宍偺楒垽偑昤偐傟偰偍傝丆帺暘偺棟憐偺僷乕僩僫乕傪尒偮偗傞偙偲偺偱偒側偄彈惈偨偪偺嬯擸偑摍恎戝偵昤偐傟偰偍傝丆偦偙偵嫟姶偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

偙偺抁曇廤偼楒垽偵曃偟偨埲崀偺挿曇偵斾傋偰偼傞偐偵幮夛偵岦偗傜傟偨帇揰傪姶偠傞偙偲偑偱偒傑偡偺偱丆嶌幰偺嵟崅寙嶌偲峫偊偰偄傑偡丅

擇偮偺楒垽娤

乽彈偲傕偩偪乿偺拞偵偼偄傠偄傠側宍偺楒垽娤偑偁傝傑偡偑拞偵偼偙偺彈惈偨偪偼壗傪峫偊偰偄傞偺偐偲巚偆傕偺傕偁傝傑偡丅僱僢僩忋偱尒偮偗偨彂昡偵乽墢択乮戞1姫乯乿偲偄偆抁曇傪庢傝忋偘偨傕偺偑偁傝傑偟偨丅巹偼偙偺彂昡偲偼偐側傝堎側偭偨姶憐傪傕偭偰偄傑偡偺偱偙偙偱傕庢傝忋偘偰傒傑偡丅

20戙敿偽偵偝偟偐偐偭偨庡恖岞偺彈惈偺偲偙傠偵摨憢夛柤曤偑憲傜傟偰偒傑偡丅彈惈偺応崌偼媽惄傪塃懁偵僇僢僐傪偮偗偰婰嵹偡傞偙偲偵側偭偰偄傑偡丅偦偺拞偵乽愇嫶乮愇嫶乯乿偲偄偆昞婰偑偁傝丆偙傟偼摨偠惄偺恖偲寢崶偟偨彈惈偑婛崶偱偁傞偙偲傪抦傜偣傞偨傔偺傕偺偱偟偨丅

乽偐偭偙偱偔偔傜傟偨媽惄偺悢偑傢偨偟傪偣偭偮偄偰偔傞丅偍偄偰備偔丆偍偄偰備偔偧偲寈忇傪偨偨偒側偑傜乿偲嶌昳拞偵偼婰偝傟偰偄傑偡丅庡恖岞偼寢崶傪偁偣傜偝傟丆杮恖偑乽敀僽僞乿偲昡偡傞曣恊偑傕偭偰偒偨偍尒崌偄偺榖偺憡庤偲夛偆偙偲傪寛堄偟傑偡丅

庡恖岞偼乽敀僽僞乿偱傕栄傪姞傝崬傫偱儊僈僱傪偐偊丆僸僎傪偼傗偝偣丆儊儞僘價僊傪拝偣偨傜側傫偲偐側傞偺偱偼偲乽慜岦偒乿偵峫偊偨傛偆偱偡丅偟偐偟丆尒崌偄偺屻偱擇恖偒傝偵側偭偨偲偒偵偦偺偙偲傪帩偪弌偟丆偁偭偝傝抐傜傟傑偡丅

庡恖岞偼戝妛帪戙偵偲傠偗傞傛偆側楒垽傪宱尡偟丆懖嬈偲偲傕偵偦傟偑徚偊偨偙偲傪巚偄弌偲偟偰偟傑偄崬偙傫偱偄傑偡丅庡恖岞偼曣恊偺敿惗傪尒偰丆尒崌偄偺慜偵

乽偍偐偁偝傫偰丆偲傠偗傞傎偳恖傪岲偒偵側偭偨偙偲側偄傫偠傖側偄偐側丠

偦傟傪巚偆偲偹丆偁偨偟偼岾偣幰偩傢丅

恖惗偺曮暔傪枴傢偭偨偐傜傕偆乧傕偆丆偄偄傢丅

暿偵旤恖偱傕側偄偟丆奿暿偺嵥擻傕側偄偟丆

偁偨偟側傫偐乧敀僽僞偲偲偒傔偒偺側偄寢崶偱傕偄偄偐側偲巚偭偪傖偆乿

偲偁偒傜傔偺尵梩傪岥偵偟傑偡丅

偦傟傪暦偄偰偄偨媊巓偼乽偁偨偟傕楒傪搑拞偱抲偄偰偒偨傒偨偄丅寢崶惗妶偭偰楒偺娚枬側巰側偺傛偹乿偲偮傇傗偒傑偡丅

僱僢僩偺昡幰偼偙偺嶌昳偐傜乽偙偙傑偱懅嬯偟偄惗偒曽傪摉帪偺彈惈偑峫偊偰偄偨偙偲偵偪傚偭偲偟偨徴寕傪偍傏偊傞丅幮夛偵弌偰偄偔摴傪暵偞偝傟丆寢崶偵偟偐摴偑側偄偲偄偆帪戙偼丆偙偙傑偱廳嬯偟偄傕偺側偺偐偲巚偆乿偲彂偒婰偟偰偄傑偡丅

偟偐偟丆巹偲偟偰偼偙偺庡恖岞偺彈惈偼寢崶傪側傫偩偲峫偊偰偄傞偺偲幙栤偟偨偔側傝傑偡丅僷乕僩僫乕偼帺暘偺恖惗偺忺傝偩偲峫偊偰偄傞偺偱偟傚偆偐丅僷乕僩僫乕偺尒塰偊傪帺暘偺姶惈偱婯掕偡傞偙偲偑寢崶惗妶偺忦審偱偁傞側傜丆偙偺彈惈偼寢崶偡傞帒奿偼側偄偲尵傢偞傞傪摼傑偣傫丅

偦偙偵偼彮彈帪戙偺墹巕條尪憐偐傜堦曕傕惉挿偟偰偄側偄彈惈偑偍傝丆偦偺傛偆側恖偲寢崶偡傞抝惈偼偄偄柪榝偲偄偆傕偺偱偡丅寢崶惗妶偼楒垽偱傕僷乕僩僫乕偺尒塰偊傪嫞偆傕偺偱偼側偔丆偦偺戝敿偼擔忢惗妶傪擇恖偺嫤椡偱恑傔偰偄偔偙偲偱偡丅

偍屳偄偵憡庤偺偙偲傪懜廳偟側偑傜丆偦偺屻偺挿偄擔忢惗妶傪偒偪傫偲峴偆偙偲偑寢崶惗妶偺杮幙偱偁傝丆偦偺堄枴偱偼楒垽偲寢崶惗妶偼傑偭偨偔堎側傞杮幙傪傕偭偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅

寢崶偲偼偦傟傑偱偺楒垽娭學傪愑擟偁傞嫟摨惗妶偵愗傝懼偊傞媀幃偱偁傝丆偦偺惗妶偼楒垽娭學偺墑挿偱偼偁傝傑偣傫丅擬楏側楒垽寢崶偑抁婜娫偱攋偨傫偡傞偺偼丆憃曽傕偟偔偼曅曽偵寢崶惗妶偵懳偡傞憐憸椡偑摥偄偰偄側偄偙偲偵婲場偡傞偙偲偑懡偄偺偱偡丅偦偺堄枴偱偼彈惈偵偲偭偰傕寢崶偼僑乕儖偱偼側偔怴偟偄恖惗偺僗僞乕僩側偺偱偡丅

偦傟偵懳偟偰丆庡恖岞偼乽偁偨偟側傫偐乧敀僽僞偲偲偒傔偒偺側偄寢崶偱傕偄偄偐側偲巚偭偪傖偆乿偲岅傝丆媊巓偼乽寢崶惗妶偭偰楒偺娚枬側巰側偺傛偹乿偲偮傇傗偒傑偡丅偙偺傛偆側彈惈偵傑偲傕側寢崶惗妶偼偲偰傕婜懸偱偒傑偣傫丅

忋婰偵堷梡偟偨彂昡偱偼乽幮夛偵弌偰偄偔摴傪暵偞偝傟丆寢崶偵偟偐摴偑側偄偲偄偆帪戙偼丆偙偙傑偱廳嬯偟偄傕偺側偺偐偲巚偆乿偲側偭偰偍傝丆彈惈偺幮夛揑抧埵偺掅偝偑偦偺掙棳偲側偭偰偄傞偲偄偆梚岇偡傞榑挷偲側偭偰偄傑偡偑丆巹偵偼枹弉偱撈慞揑側帺変偑慜柺偵弌偰偟傑偆偲丆偳偺傛偆側憡庤偐傜傕抐傜傟傞偺偼摉偨傝慜偲偄偆嫵孭偵巚偊傑偡丅

乽徍榓巎偺婰榐乮丠乯偲偟偰偼80擭戙摉帪偺彈偺僕僞僶僞傇傝傕偍傕偟傠偄偗傟偳傕丆屻偵巆偣傞壙抣偑偁傞偺偼楒偟偄恖傊偺撏偐偸巚偄偱偁傝丆偡傟堘偄偺偨傔幚傜側偐偭偨楒偲偄偭偨丆偄偮偺帪戙偱傕扤偺恎偵傕婲偙傝摼傞僪儔儅偩偗偲偄偆婥偑偟傑偡乿偲偄偆嶌幰偺堦暥偑偁傝傑偡丅

妋偐偵偦偺傛偆側宱尡偼恖惗偵嵤傝傪増偊傞傕偺偱偡偑丆偦傟偑楒垽偵尷掕偝傟傞偺偱偼偦偺曽偺恖惗偼偲偰傕庘偟偄傕偺偵側傝傑偡丅恖偼堦惗偺娫偵懡偔偺弌棃帠傪宱尡偟丆偨偔偝傫偺恖娫娭學傪嶌傞偙偲偵側傝傑偡丅楒垽偼僀儞僷僋僩偼戝偒偄傕偺偺丆偦偺傎傫偺堦晹偵夁偓側偄偺偱偡丅

怴暦偵乽岎棳僒僀僩丒僼僃僀僗僽僢僋偱暿傟偨楒恖偺偙偲傪挷傋偰偟傑偆恖偼恖娫揑偵惉挿偱偒側偄乿偲偄偆尋媶曬崘傪塸崙偺尋媶幰偑敪昞偟偨偲偄偆婰帠偑偁傝傑偟偨丅偙偺尋媶幰偼乽愄偺楒恖偺塭傪堷偒偢傜側偄偙偲偑幐楒偵偼嵟崅偺栻偩乿偲岅偭偰偄傑偡丅

恖惗偺帪娫幉偼尰嵼偐傜枹棃曽岦偵偟偐岦偐偊側偄傕偺偱偡偐傜丆偁偺崰偼椙偐偭偨偲偄偆夁嫀偺惉岟懱尡乮傔偔傞傔偔楒垽懱尡乯傪孞傝曉偟夞憐偟偰傕丆尰嵼傗枹棃偵偼側傫傜帒偡傞傕偺偼偁傝傑偣傫丅

乽偁偨偟側傫偐乧敀僽僞偲偲偒傔偒偺側偄寢崶偱傕偄偄偐側偲巚偭偪傖偆乿偲敪尵偡傞彈惈偼偙傟偐傜偺恖惗偵偄偭偨偄壗傪媮傔偰偄傞偺偱偡偐偲栤偄偐偗偨偔側傞傢偗偱偡丅

傕偆堦偮丆報徾偵巆傞嶌昳偼戞2姫偺乽壚恖乿偱偡丅庡恖岞偺桾旤巕偼旤恖偺儔僀僞乕偱偁傝丆偐偭偰弌斉幮偱摥偄偰偄傞楒恖偑偄傑偟偨丅

偟偐偟丆斵偑巇帠偵朲偟偄偨傔偟偽傜偔夛偊側偄擔偑懕偄偨偙偲偵傛傝乽偄偮傕偙偆偠傖側偄丆巇帠偑巇帠偑乧偭偰丆巇帠偲偁偨偟偑偳偭偪偑戝愗側偺乿偲愗傟偰偟傑偄丆楢棈愭傪嫵偊側偄傑傑斵偵偼撪弿偱堷偭墇偟偰偟傑偄傑偡丅

桾旤巕偼斵偑偄側偔側偭偨帺暘傪扵偟偰偔傟傞傕偺偺偲怣偠偰揹榖傪懸偪傑偡丅偟偐偟丆揹榖偼偐偐偭偰偒傑偣傫丅巚偄梋偭偰桾旤巕偺曽偐傜揹榖傪偐偗偨偲偙傠乽偍偐偗偵側偭偨斣崋偼尰嵼巊傢傟偰偍傝傑偣傫乿偲偄偆僥乕僾壒惡偑暦偙偊偰偒傑偡丅桾旤巕偼斵偑帺暘偐傜嫀偭偰偄偭偨偙偲偲丆幐偭偨傕偺偺戝愗偝偵婥偑晅偒傑偡丅

偦偺屻丆桾旤巕偼僼儕乕偺儔僀僞乕偲側傝丆尦斵傊偺儊僢僙乕僕偲偟偰偲偟偰婰柤尨峞傪彂偒懕偗傑偡丅偙偺庡恖岞偑摨嬈幰偺抝惈乮搰怷乯偵傗偝偟偔偝傟偰堦斢偔傜偄側傜晅偒崌偭偰偁偘偰傕偄偄偲偄偆婥帩偪偵側傝傑偡丅

偟偐偟丆巆嬈偑廔傢傞偲斵偼偦偦偔偝偲婣傝巟搙傪巒傔傑偡丅僞僋僔乕傪懸偮娫偵斵偺幐楒偺榖傪暦偒丆庡恖岞偼乽巚偄忋偑偭偰偄偨丆楒偼偦傫側偵梕堈側傕偺偱偼側偄乿偲儌僲儘乕僌偟丆儔僀僩偱岝傞傾僗僼傽儖僩傪尒偮傔側偑傜丆壗偐戝愗側棊偟暔傪偟偰偟傑偭偨傛偆側婥偵側傝傑偡丅

夛幮偑抝惈桪埵幮夛偱偁傞偺偼偦偺捠傝偱偡偑丆偙偺榖偺拞偱怗傟傜傟偰偄傞傛偆偵丆婇嬈偼彈偵儔僋傪偝偣傞暘丆抝偵偼偮傜偄楯摥傪梌偊傑偡丅偦偺傛偆側抝惈偺棫応傪棟夝偟側偄彈惈偼姶忣偺偍傕傓偔傑傑偵乽偁偨偟偲巇帠偺偳偭偪偑戝愗側偺乿偲偄偆敪尵偵偮側偑傝傑偡丅

楒恖偐傜偙偺傛偆側晄栄偺擇幰戰堦傪敆傜傟傞偲抝惈偼楒垽擬偑堦婥偵壓偑傞偙偲偱偟傚偆丅偙偺傛偆側敪尵偼恖惗偺偄傠傫側応柺偱弌偰偔傞偙偲偼惪偗崌偄偱偡丅楒垽偼婎杮揑偵偼姶忣偺嶻暔偱偡偺偱丆憡庤偺姶忣傪峫偊側偄敪尵偼楒偺暘悈椾偲側傝傑偡丅

桾旤巕偼僞僀僩儖偺捠傝嵥怓寭旛偺彈惈偱偁傝丆尵偄婑傞抝惈偼懡偐偭偨偵傕偐偐傢傜偢丆嵟弶偺楒偺幐攕偐傜3擭娫偼怴偟偄楒偼偱偒傑偣傫偱偟偨丅偙偺榖偼桾旤巕偑岝傞傾僗僼傽儖僩傪尒偮傔傞偲偙傠偱廔傢傝傑偡丅

偡偱偵偐偭偰偺楒恖偑寢崶偡傞偙偲傪抦偭偨偲偄偆愝掕偵側偭偰偄傑偡偺偱丆偙偺偁偲庡恖岞偼惓捈偵幐楒偵傛傞捝庤傪榖偡搰怷偲楒傪偡傞偙偲偑偱偒傞偐丆偦傟偲傕愄偺楒恖偺塭傪堷偒偢傝側偑傜惗偒偰偄偔偺偐嫽枴偺偁傞偲偙傠偱偡丅

楒垽偲偼姶忣偺嶻暔偱偡

楒垽偲偼婎杮揑偵姶忣偺嶻暔偱偡丅恖傪岲偒偵側傞偐寵偄偵側傞偐偼滸搷懱偲屇偽傟傞擼偺懁摢梩撪懁偺墱偵偁傞捈宎1僙儞僠儊乕僩儖傎偳偺娵偄晹暘偑巌偭偰偄傑偡丅滸搷懱偼擼偵擖偭偰偔傞忣曬偵懳偟偰忣摦斀墳傪張棟偟偰偄傑偡丅

偙偺摥偒偼偁傜備傞傕偺偵揔梡偝傟丆恖傪岲偒偵側偭偨傝寵偄偵側傞偺傕丆摿掕偺怘傋暔偑岲偒偵側偭偨傝寵偄偵側傞偺傕丆栄拵偑巰偸傎偳寵偄偵側傞偺傕滸搷懱偵傛傞傕偺偱偡丅滸搷懱偺拞偱偦傟偧傟偺懳徾暔偺乽岲偒乿丆乽寵偄乿偑僨乕僞偲偟偰彂偒崬傑傟傞偨傔偙偺傛偆側岲偒丆寵偄偺姶忣偑惗傑傟傑偡丅

嵟嬤偺楒垽偵偍偄偰偼乽僗僀僢僠偑擖傞乿偲偄偆昞尰偑傛偔尒傜傟傑偡丅偙傟偼傑偝偟偔滸搷懱偺拞偵乽偲偰傕岲偒乿偲偄偆僨乕僞偑彂偒崬傑傟偨忬懺傪昞偟偰偄傑偡丅

楒垽偼偙偺忣摦僨乕僞偵傛傝巟攝偝傟偰偄傑偡偺偱姶忣偺嶻暔偱偁傝丆偁傞堄枴丆姶忣偺偍傕傓偔傑傑偵偳偺傛偆側楒垽偺宍傕壜擻偲側傝傑偡丅嶌幰偑婰偟偨乽楒垽榑乿偱偼楒垽偲偼側偵偐偲偄偆偙偲偵偮偄偰懡偔偺昞尰偑偁傝丆拞偵偼憡屳偵柕弬偡傞傕偺傕尒傜傟傑偡丅

偟偐偟丆偦傟偼柕弬偱偼偁傝傑偣傫丅楒垽偦偺傕偺偑姶忣偺嶻暔偱偡偐傜丆屄乆恖偺姶忣偑偦偺傑傑楒垽偺宍偵尰傟傞偙偲偼偛偔帺慠偺偙偲側偺偱偡丅偦傟偼媗傑傞偲偙傠丆乽偟傛偆偑側偄偺偱偡丅楒垽偼棟孅偠傖側偄偐傜偱偡乿偲偄偆嶌幰偺昞尰偵寢傃晅偒傑偡丅

幹懌偵側傝傑偡偑丆偙偺傛偆側姶忣偼婰壇偺嫮庛偲傕枾愙偵寢傃偮偄偰偄傑偡丅婰壇傪巌偭偰偄傞偺偼乽奀攏乿偲屇偽傟丆乽滸搷懱乿偺嬤偔偵埵抲偡傞晹埵偱偁傝丆憡屳偵忣曬岎姺傪偟偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅

巹偨偪偼岲偒側偙偲偼戝偟偰嬯楯偟側偄偱傕婰壇偡傞偙偲偑偱偒傑偡偑丆娭怱偺掅偄帠暱偼搘椡偟偰傕偁傑傝妎偊傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅偙偺傛偆側婰壇偺嫮庛偵懳偟偰乽滸搷懱乿偑嶌梡偟偰偄傑偡丅

岲偒偲偄偆姶忣偵屻墴偟偝傟傞偲滸搷懱偑奀攏偵摥偒偐偗偰嫮偄婰壇偑惗傑傟傞偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅偙偺傛偆側婰壇偺嫮壔偼寵偄偲偄偆晧偺姶忣偱傕摨條偵摥偒傑偡偺偱丆嫮偄姶忣傪偲傕側偆弌棃帠偼嫮偄婰壇偲偟偰巆傞偙偲偵側傝傑偡丅楒垽偼嫮偄姶忣傪惗傒弌偟傑偡偺偱丆杮恖偺拞偱偼嫮偄婰壇偲偟偰巆傝傑偡丅

摨帪偵恖娫偺婰壇偵偼僨乕僞偺彂偒姺偊傪峴偆婡擻傕旛傢偭偰偄傑偡丅孞傝曉偟巚偄弌偡偙偲偵傛傝丆婰壇偼杮恖偵偲偭偰搒崌偺椙偄忣曬偵彂偒姺偊傜傟傞孹岦偑偁傝傑偡丅偙偺傛偆側婰壇嶌梡偵傛傝楒垽宱尡偼恖惗偺嵤傝偲側傝傑偡丅側偳偲丆彂偄偰偟傑偆偲撉幰偺奆條偐傜偼乽巹偺楒偺婰壇偼偦傫側夦偟偘側傕偺偠傖側偄乿偲偄偆偍幎傝傪庴偗傞偙偲偵側傝偦偆偱偡偺偱丆偙偺偁偨傝偵偟偰偍偒傑偡丅