ラデック鯨井と本庄敬

本庄敬は北海道寿都郡寿都町の出身です。この地名を「すっつ」と読める人は北海道在住者でもそう多くはありません。私は読むことができますがその場所を地図上指し示すことは簡単にはできません。

札幌から見ると函館方面は半島のような地形となっており,寿都はその北側にあり日本海に面しています。といってもこの地域は広くて探すのは難しいので,長万部のほぼ真っ直ぐ北側だと覚えておくと分かりやすいでしょう。

長万部は南側の噴火湾に面しており,室蘭本線の起終点であり,函館本線との中継駅です。もっとも洞爺湖の北側には留寿都(るすつ)という町もあり,読み方の難しさもあり,本当に知られていないところです。

寿都町は寿都湾に面しており,人口は約3300人,1975年に比べると半減しています。主要な産業は漁業であり,本庄の実家の職業も漁業でした。

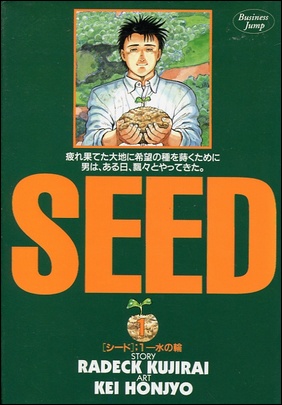

本庄は寿都高等学校(この高校は現在もあります)を卒業後,東京の専門学校に進学します。石川サブロウのアシスタントを経て1986年に「北へ ―君への道―」が手塚賞に準入選し,「週刊少年ジャンプ増刊号」で漫画家としてデビューしました。自然や食を題材にした作品が多いようです。

本庄が東京に出てきてから長い年月が経過していますが,故郷の寿都町とのつながりは続いているようです。「彼の公式サイト」には現在でも町役場から広報を送ってもらっているというニュースが掲載されています。

大きな地図で見る

原作を担当している「ラディック・鯨井」はペンネームであり本名は菅伸吉です。彼は複数のペンネームをもち,マンガの原作を手がけており,代表作は下記の通りです。

・ MASTERキートン(勝鹿北星名義,作画:浦沢直樹)

・ ゴルゴ13(きむらはじめ名義,原著作者:さいとう・たかを)

・ なんか妖かい!?(きむらはじめ名義,作画:里見桂)

・ ホットDOC(きむらはじめ名義,作画:加藤唯史)

・ たちまち晴太(きむらはじめ名義,作画:水島新司)

・ Seed(ラデック・鯨井名義,作画:本庄敬,ビジネスジャンプ,集英社)

ラディック・鯨井は1967年に北海道の小樽商科大学を卒業後に電通に入社し,会社員の身分のままで漫画原作を手がけるようになります。上記の代表作からも分かるように,国際情勢,軍事,歴史,環境など幅広い分野の知識をもとにした内容となっています。残念ながら2004年ガンで亡くなりました。合掌…

SEEDにおける自然観・生命観

この物語を理解するためには原作者の自然観あるいは生命観を知る必要があります。「SEED」は環境問題に関心のある層から大きな支持を受けていました。原作者の「ラデック・鯨井」は物語の主人公である森野の口を借りて「自然は精妙な循環システムであり,自然の要素はお互いに関連し合って生態系を形成しており,そこには無駄なものはない」と語っています。

人類も1万年前までは狩猟・採集生活を送っており,その限りでは自然の一部となっていました。狩猟・採集生活には広い土地が必要です。世界的に狩猟採集による人口扶養力は0.1人/km2程度とされており,条件が良いところでは0.2人/km2とされています。これは縄文時代に日本列島に居住していた人口にも表れています。

考古学的な証拠からすると,縄文時代の前期(5500年前)から縄文晩期(3000年前)を平均すると縄文人の人口は15万人ほどと推定されます。当時は肉やミルクを提供してくれる家畜はいませんでしたが,日本列島は海に囲まれているため豊富な魚介類の利用が可能であり,世界的にみても豊かな食料を提供してくれたはずです。それでも日本列島が養うことができたのは15万人程度ということです。

江戸時代末期の北海道(面積8.3万km2)に居住していたアイヌの人たちはおよそ2万人でした。サケの遡上という安定した大きな食料源をもっていても,狩猟採集では2万人が限界であったようです。

およそ20万年前に東アフリカで誕生した人類(ホモ・サピエンス)はサバンナで狩猟・採集生活を営んでいましたが,人口が増えるとすぐに土地の人口扶養力を越えるようになります。これが狩猟採集生活における「成長の限界」です。人々は食料を求めてアフリカ大陸の全域に拡散していきます。

8.5-6万年前にはユーラシア大陸に渡り,4万年前にはオーストラリア大陸に進出しています。さらに,1.5万年前には海水面の低下により陸続きになっていたベーリング海を渡り,北米さらに南米大陸に拡散していきました。人類は世界中に進出しそれぞれの地域で人口を増やしていきます。しかし,そこでも土地の人口扶養力を越えるようになり,その結果,1万年ほど前には世界各地で農業が始まります。

人類が農業を始めるきっかけは,たとえばヤンガー・ドリアス期のような気候変動による食料不足という考え方が定着していますが,気候の寒冷化は(大小はあるものの)何度も起きており,ヤンガー・ドリアス期が特別なものとはできません。また,時間的に3000年くらいの差異はあるものの農耕は世界の各地で独立的に始まっています。

気候変動,新石器の発明のような外部要因ではなく,人類本来の性質(環境非均衡型の人口増加モデル)に起因していると考えた方がすっきりします。人類はその始まりから人口増加圧を受けており,食料の広域化と地域的な拡散によりカバーしてきましたが,1万年から8千年前頃にはそれでも立ちいかなくなってきたと考えると,農業の開始が必然のものであったことが分かります。

狩猟採集生活における「成長の限界」が世界各地で起こり,それに適応するため(いやいや)農業が始まったということです。この考え方は世界の各地で独立的に農業が始まったことをよく説明できます。

およそ1万年前に牧畜と農耕が始まりました。当初はどちらも狩猟採集生活の補助手段として始まりましたが,次第にその高い生産性により主要な食料源となっていったと考えられます。狩猟採集の中でも野生の穀物や根菜は利用されており,それらを地面にまくと多くの収穫が得られることを知ったのが農耕の始まりであると考えられています。

狩猟採集の人口扶養力は0.1人/km2程度ですが,農耕ははるかに多くの人口を養うことができます。大雑把な試算では単位面積で比較した場合,粗放農業でも狩猟採集の100倍ほどの人口を扶養できるとされています。

ただし,農耕にはどうしても欠かせないものがあります。それは主食に適した野生の植物種と栽培に適した環境です。これらがその地域になければ農業は始まりません。そのため,西アジアではコムギ,東アジアではコメ,中南米ではトウモロコシといようにそれぞれの地域にある植物から栽培種が作られました。

人類が開始した農業の最大の特徴は地域の自然を改変して農耕地としたことです。人類は森を切り拓き,人類が選択した作物だけを育てる特異な土地を作りだしました。西アジアや北アフリカの乾燥地域では河川から水を引いたり小規模のダムを造り,灌漑農業を行いました。東アジアでは水田という特異な環境で稲を栽培するようになりました。

しかし,西アジアの乾燥地帯における灌漑農業は塩分の集積あるいは地中の塩分を吸い上げる結果となり,いくつかの初期文明は崩壊しています。それを受け継いだギリシャ文明も森林破壊により地域を荒れ地に変えてしまいました。

人類の開始した農耕は自然を改変するため,脆弱な自然環境はそのために破壊されてしまいます。南アジアや東アジアの稲作地帯は水田という特異な耕作環境のため自然環境の劣化は相対的に低く抑えられ,多くの人口を養うことができました。

農耕を開始した1万年前の世界人口は約500万人でしたが,5000年前には1000万人を超え,3000年前には1億人に達し,2000年前には2億人となっています。この急激な人口増加は食糧生産とリンクしています。不適切な農耕あるいは森林破壊によりいくつかの文明は崩壊し,地域環境は劣化しましたが,世界的には急激な人口増加が生じています。

化石燃料の使用が自然との力関係を変えました

人類の農耕は脆弱な自然環境を劣化させましたが,それでも人類が化石エネルギーを手に入れるまでは農業もそれほど自然の循環から逸脱したものではありませんでした。人類が使用できるエネルギーは家畜と薪程度のものでした。

農耕地に必要は肥料は家畜の糞尿や堆肥でまかなわれていました。それは自然界の物質循環の一部でした。もちろん,農耕地や放牧地の開発により地域的な森林破壊は進みましたが,食糧生産に比例して人口も増大していきました。

しかし,そのような地域的な環境劣化は,人類が化石エネルギーを手に入れてから急激に進む地球規模の環境劣化の序曲に過ぎませんでした。

石炭,石油,天然ガスという化石燃料を手にしたことにより人類の生産活動と人口は加速度的に増大していき,20世紀の後半に生きた人々は祖父母の時代にはまったく考えられなかった地球規模の環境劣化を目の当たりにすることになります。化石燃料により人類と自然の力関係は逆転し,最後まで人類の進出を拒んできた熱帯の森も急速に消滅しつつあります。

人類は増大する人口を養うため自然の循環から逸脱した農業を開始します。巨大な農業機械,農薬,化学肥料を使用した新しい農業形態は人類の知恵により生み出されたものであり,自然の循環を完全に断ち切ったものです。

農耕地で生産される作物は消費地に運ばれ,廃棄もしくは消費されるだけです。大地の恵みは土壌の豊かさによりもたらされるものですが,近代農業の農耕地はひたすら化学肥料を投入し,農薬を散布するだけです。

このような農耕地の土壌には有機物を媒介して形成される小さな動物や微生物からなる生態系がほとんど機能しなくなっており,単に根を支える役割だけになっています。1年のある時期,農耕地は裸地となりますので土壌浸食も深刻な問題となります。そのような省力・高コストの近代農業を熱帯あるいは乾燥地域の途上国に拡大しようとするのは大きなまちがいです。

農業は工業のように人類がすべてをコントロールできるわけではなく,その地域の環境に適合する方法以外では持続的なものとはなりません。物語の中で森野が農業について指摘しているのはひとえに地域環境に適合し,たくさんの人が参加できる持続的な農業です。

途上国においては農業は最大の雇用人口をもつ産業ですから,効率優先で地域の人々を締め出すような農業形態は持ち込むべきではありません。何世紀にもわたり地域の食料を支えてきた農業形態こそが持続可能性が高いことは明らかです。

人類はすでに地球上の森林をすべて破壊できるだけの力をもっており,その力が誤った形で使われると重大な環境破壊を引き起こし,古くからその地域に居住している人々の生活資源を根こそぎ破壊してしまいます。「SEED」はそのような力の濫用に警鐘を鳴らす物語となっています。

「SEED」は環境問題のバイブルか

「SEED」は農業,森林,水循環の視点から環境問題に切り込んでいますが,残念ながらそれは質の側面からのもので,量の関する視点が抜けています。環境問題のあるべき視点とは「有限の地球で自然が与えてくれる範囲の豊かさで満足する」ことです。

地域的には環境保全は質の問題になりますが,地球に対する環境負荷は量の問題となります。環境負荷の少ない方法でも量が増えれば地球の環境容量を超えることになります。

有限の地球に暮らす人類は人口や経済規模を無限に増殖させていけないことは明らかです。現在の非持続的経済をどのようにして持続的な経済に転換できるかが20世紀の終わりから人類に突き付けられた最重要課題です。

GDP(国内総生産)は経済規模の大きさだけを表す指標であり,環境破壊,資源枯渇,廃棄物など経済活動が内在するマイナス面がまったく反映されていません。この持続性がまったく担保されないGDPが社会指標となっている限り,人類は破滅の淵に向かってひた走ることになります。

すでに,1970年代の初めに現在のような大量消費社会に対して警鐘を鳴らしている賢人会議があります。設立のための会合が1968年にローマで開かれてことから,「ローマクラブ」と呼ばれています。

1970年に発足したこのクラブは世界各国の科学者,経済人,教育者,各種分野の学識経験者など100人からなり,1972年に「成長の限界」と呼ばれている報告書を出しています。

その内容は,資源の枯渇や環境の悪化によって100年以内に人類の成長は限界に達するというものです。21世紀のいつ頃に限界点がくるかは分かりませんが,確実に限界点はやってきます。

ローマクラブでは1992年に「限界を超えて−生きるための選択」を出しています。この中では21世紀の前半に破局が訪れるとしています。私たちは現在の資源とエネルギーの大量消費による豊かな生活をどう変えればよいのか,学識経験者の声に耳を傾けたいものです。

科学技術が人類を破滅から救ってくれるなどという幻想はもつべきではありません。科学はこの宇宙を支配する根本法則を理解するほどまで進展しましたが,そこから派生した技術はひたすら欲望を刺激して経済活動の規模を大きくすること,言い換えれば資源を浪費し,環境を破壊したり汚染したりすることに利用されてきました。

人類の欲望には限界がありません。また,人口増加にもまったく歯止めがかかりません。豊かさ,快適さ,便利さを求める人類の経済活動の規模は1970年頃にはすでに地球の環境容量を上回っています。

環境問題を論じるのは簡単ですが,自分たちの生活の豊かさや便利さを相当程度犠牲にしなければそれが実現できないということになるとほとんどの人は尻込みすることでしょう。現在の私たちの豊かさは地球の自然資本を食いつぶして実現されていることに気が付かなければなりません。

持続的な人類社会とは「有限の地球で自然が与えてくれる範囲の豊かさを地球規模で分かち合う」ものでなければなりません。自然が与えてくれる範囲のものとは自然資本から生み出される利息のようなものです。そのための第一歩は人口増加の最大限の抑制と大量消費・大量廃棄という市場経済の暴走にブレーキをかけることです。

第1話:ビッグ VS スモール

舞台はベトナムの河川氾濫原です。毎年,定期的に水が出て8000km2の土地が水没します。この地域を農耕地に変えるプロジェクトが円借款で行われることになり,その計画を立案するため開発コンサルタントの森野はベトナムに赴きます。

森野は地域の実情に合った開発計画を模索しましが,そこはかって森野の勤務していた東亜建設が日本の援助事業として建設したダムが決壊して多くの村人が犠牲になっています。この一件が契機となり森野は会社を辞め,縁あって山本社長のコンサルタント会社に勤めることになりました。

森野を除く6社は共同で氾濫原の一部を複数の排水ポンプを完備したコンクリートの輪中で囲い,その中で農業をしようとするものです。費用は600億円となっています。

森野の案は氾濫原のもっとも低い部分を掘り下げてため池とし,それをU字溝で結んで乾期の灌漑用水として利用するものです。このような氾濫原は土地の高低により早く水が引くところと,遅くまで水の残るところがありますので,それぞれの水環境に合わせた作物を栽培することになります。毎年,定期的に水が出る氾濫原はとても肥沃ですので化学肥料無しでも十分に農業ができます。費用は60億円であり,その半分は地元の人件費です。

6社案では輪中の中で日本の高コスト農業を行おうとするものです。高いコストで農地を開発し,高コストの農業を行うのではまったく経済性がありません。この物語が発表された1990年代の半ばにはすでに政府開発援助のあるべき姿が議論されており,このような経済性や地域性を無視した開発案件が提案されるとは考えられません。問題は「ビッグ VS スモール」ではなく地域に合わせた方法と規模の開発なのです。

第2話:アマゾン大砂漠

ブラジル・パラ州で農地の荒廃が起きており,その対応策を日本に求めてきました。パラ州の面積は125万km2,人口は約700万人です。アマゾン川が大西洋に注ぐ河口の町が州都のベレンです。

パラ州はアマゾン川下流の南側に位置しており,かってはアマゾンの原生林に覆われていました。しかし,現在の航空写真ではパラ州の東側と南側の森は消滅しており,アマゾン川に続く中央部の森だけが道路で区切られた島のような形で残されています。

パラ州には世界最大のカラジャス鉄鉱山があり,この鉱山一つでブラジルは世界最大の鉄鉱石輸出国(2.7億トン)となっています。オーストラリアもほぼ同量を輸出しており,この2か国で世界輸出の6割を占めています。しかし,その陰には広大なアマゾン原生林の破壊とダム湖による水没という負の側面もあります。

隣接する南側のマラニョン州,トカンチンス州,ピアウイ州,バイア州はカンポ・セラードと呼ばれるわずかな灌木の生える熱帯サバンナが広がっています。土壌は酸性度が高く,作物にとっては有害なアルミニウムを多く含むため農業には適さないものでした。

このセラードは20年がかりで南半球最大の農業地帯に変貌しており,大豆の生産量は4000万トンにも達しています。さらに,トウモロコシ,野菜,果物,畜産物,綿花,コーヒーなども栽培されるようになりました。

セラード開発の成果は「農学史上20世紀最大の偉業」と評価されており,そこには20年間に渡る日本の技術協力と資金援助が大きな役割を果たしています。確かに現在のところセラード開発は(大規模農業機械,農薬,化学肥料の投入はあるものの)ブラジルでは珍しい持続性のある農業となっています。

さて,森野はパラ州の荒廃した農耕地の対応案を求められてブラジルに出張します。パラ州の農地は

原生林を切り拓いたもので,土壌は薄く2-3年で収穫は激減します。放棄された農地は牧草地とされます。日本ように温帯の農業をそのまま熱帯地域に導入しても結果は明らかです。

セラードの場合は地域の特性に合わせ,土壌改良,熱帯用大豆の品種開発など多くの適用技術の組み合わせによるものであり,大規模開発の幸運な成功例ということができます。それに対して熱帯雨林を開発した農耕地はブラジルに限らずほとんどが失敗に終わっています。

森野は矢部農場の矢部を連れてきます。彼は新たな農耕地を造ろうとする人々に対して「あなたがたは森を敵にしている」と話します。彼が取り組んだ方法は「森林農業(アグロフォレストリー)」と呼ばれる農法です。

アグロフォレストリーとは土地の一定部分を樹木を植栽し,樹間で農作物を栽培したり,家畜を飼育するものです。森林と農業が一体化した形態となるので森林農業あるいは農林複合経営と呼ばれます。

アマゾンの原生林は水循環の要であり,地域の降雨量の半分は森が放出した水分であるという研究報告もあります。森は雨を受け止め,吸収し,蒸散作用により大気中に水分を戻します。この水分が雲を作り,再び雨となって地上に降り注ぎます。

森が消えると雨は薄い土壌を削りながら流出し,大気中には戻されないので降水量は半分以下になります。乾期には地面は熱帯の太陽に焼かれ,微生物による土壌生態系もひどく痛めつけられます。

土壌とは有機物をはじめ植物に必要な栄養素が含まれる部分であり,大地の豊かさそのものです。薄い土壌が流出した農耕地では作物が育たなくなるのは当然のことです。降水量の減少と土壌流出の結果は砂漠化ということになります。

森林農業はアマゾン地域でも可能な持続的な農業のモデルになるかもしれません。果樹園を含む森,農耕地,家畜の飼育場,池などを組み合わせた森林農業は東南アジアでも自給自足の新しい農法として注目されています。

同様に先住民族の伝統的な焼畑農業は熱帯環境に適応した持続的な農法です。伝統的な焼畑農業は移移動農法 (shifting culitivation) とも呼ばれ,小規模な焼畑を2年ほど行った後に放置し,一定期間放置して地力を回復させるものです。

この方法は森林面積に比して人口が十分少ない場合は持続的なものとなりますが,人口が増加すると焼畑サイクルが短くなり,土地の劣化につながります。環境問題は質と同時に量的な視点からも考えなければなりません。

第3話:精霊の帰る日

森野は正月休みをボルネオ島で過ごし,日本のNGOが運営する農村支援プロジェクトを見学することになります。ボルネオ島は面積が74万km2,世界で三番目に大きな島です。中央を脊梁山脈が走り,西側はマレーシアとブルネイ,東側はインドネシア領となっており,島としては珍しく国境線をもっています。

森野の訪れた村がどのあたりかは分かりませんが,住民は2年前にジャワ島から移住してきた人々です。移住の原因は故郷の村が日本のODAにより建設されたダムにより水没したためです。

インドネシアは人口2.3億人であり,その半分はジャワ島に居住しています。ジャワ島の面積は12.7万km2,本州の6割ほど面積の島に1.2億人が居住しているのですから人口密度は981人/km2にもなっています。

それに対してジャワ島の7倍近いボルネオ島の全人口は1750万人に過ぎません。これはジャワ島が火山の島であり,火山噴出物による豊かな土壌をもっているからです。一方,100年前のボルネオ島は全島が熱帯雨林で覆われており,海岸沿いの土地と河川沿いの土地にわずかな人々が居住していました。

火山のない熱帯雨林の島は農業には不向きであり,その人口扶養力はごく小さいものです。この人口扶養力の差がジャワ島との人口の差となっています。

世界には人口の多い地域もあれば少ない地域もあり,それを規定しているのは土地の人口扶養力です。20世紀になり人類は石油という地球上でもっとも質の高いエネルギー資源を手に入れ,人類の進出を最後まで拒んできた熱帯雨林も急速に開発されるようになりました。

第2話ではアマゾンの熱帯雨林が舞台でしたが,ボルネオ島ではアマゾン以上に急速に森が消滅しており,大規模なアブラヤシと早育樹のプランテーションに変わっています。アブラヤシ農園については「SEED」の別な話しに登場しています。

スハルト時代のインドネシアは人口稠密なジャワ島からボルネオ島やスマトラ島への農民移住を奨励し,その結果は無残な失敗に終わっています。土壌の豊かなジャワ島の農法は熱帯雨林のボルネオ島では役に立たなかったためです。

森野の訪問した村の人々は谷筋の緩やかな傾斜地で棚田を造りました。余裕の出てきた村人は谷の上の森で焼畑を始め,それが原因で地滑りが起き,水田の3分の1が埋まってしまいました。

日本にも棚田はあり,棚田の上の森は水源林として大切に保存されてきました。それは先人たちが失敗の中から生み出した持続可能な土地利用でした。

日本のNGOは現地のNGOを提携して崩れた傾斜地に村人に植林してもらい,その対価としてコメを配給していました。このような方法(Food for Work Programme)は援助を受ける地域の人々に依存心をもたせないようにするための工夫でしたが,コメがもらえること自体が依存心を育てるようになったようです。

植林の進捗がはかどらないため日本の本部はコメの配給を停止し,それにより村人が怒って現地事務所に押しかけているところに森野は遭遇します。現地に派遣された菊池直美は本部の指示通りに斜面上部の植林と水田の復旧に尽力しましたが,村人の希望や意見を聞くことはありませんでした。それが,与える者と与えられる者という意識を村人に植え付け,依存心を生み出す要因になったようです。

このような事例は日本のNGOの関係するプロジェクトでも実際に起こっています。依存心ではなく自立心を育てる援助は言葉にすると簡単ですが,実際の現場ではとても難しいことです。

森野は村人に「等高線農業」を提案します。等高線農業は斜面の土壌流出を防止するための方法で,斜面に地形に合わせた土手を作り,その上部に平らな農地を造るものです。段々畑を想像していただくと分かりやすいと思います。

日本人は稲作の民ですから棚田という等高線農業は当たり前のように思いますが,小麦など畑作文化の西ユーラシアやアフリカでは斜面をそのまま農地にするため,表土の流出が大きな問題となっています。

等高線農業というヒントを与えられた村人は森林の育成と商品作物栽培を実現しようとしています。NGOが引き上げた後も自分たちの力で村を発展させていくという意志が自立心なのです。NGOはプロジェクトの主体者ではなくアドバイザーにとどまるべきなのです。

環境問題を扱うマンガの難しさ

このように1話単位で解説や自分の考えを書いていくとどんどん文章が長くなってしまいますのでこのあたりでお終いにします。作画を担当した本庄は最近のインタビューでラデック・鯨井との創作時の様子を次のように語っています。

そう。いっぱいぶつかりました。こっちも遠慮せずにガンガン言いましたから。15才くらい先輩なのに。

ラデックさんは学者肌で,やっぱりどうしても専門的になってしまう。こっちは漫画家でしょ。誰に読ませたいんだ?と。専門家や環境のプロを納得させるために描くのか,それとも一般の人に興味を持ってもらうために描くのかって。

オレはまず,つかみが大事だと思ってたから。ケンカして「もう描きません」とか電話で言っちゃったときもあった。でもオレたちエライのは,ケンカしてるときでも原稿はこつこつ仕上げてた。(笑)

マンガで環境問題を扱うことへの苦労がこの中に凝縮されています。環境問題をテーマにしながら読者の興味を引き寄せるためには物語としての演出が必要であり,かといって演出が過剰になると環境問題がかすんでしまいます。そのあたりのさじ加減が難しいところです。

人間は身近なニュースには興味をもちますが,距離が遠くなるにつれて興味はどんどん低下していきます。自分の住む町の事件に対しては敏感でも,日本国内でも遠い地域になるとアンテナの感度は悪くなり,外国のニュースになるとほとんど感度がなくなります。

1960,70年代の日本は公害が大きな社会問題となり,マスコミもこぞって報道していました。ところが,海外での大規模な公害に関してはほとんど報道されることはありません。

最近,中国東部の「PM2.5」が話題となっていますが,それは現地に日本駐在員がいることと,その一部が日本にもやって来るからです。環境問題は日本ではニュースになること自体が少なく,しかも人々の感度が低いため,ほとんど理解されることはありませんが,世界各地で静かに,加速度的に進行しています。

地域の自然資本を食いつぶしていくと,自然の恵みはどんどん減少するという悪循環が生じます。それに人口の増加が拍車をかけています。21世紀の前半には地域的な社会崩壊と多数の環境難民が発生する報道に接するかもしれません。

そのような危機に対するいくつかの処方箋はありますが,残念ながら爆発的な人口増加がその効果を相殺しています。地球環境問題を解決する第一歩は人口の安定化なのです。人口増が続く限り地域環境への負荷は増大します。

同時に包括的な知識と技術をもつ先進国は豊かさの限界を認識し,持続可能な経済を模索しなければなりません。などなど書いてきましたが,漫画の書評でこのような退屈な環境問題を読まされる方々には申し訳ないと思っています。最後まで長い文章にお付き合いいただきありがとうございます。