坂口尚(さくぐち・ひさし)

坂口尚は定時制高校に通っている1963年,17歳のときに「虫プロダクション」の試験に受かり入社します。しかし,学業との両立は困難となり自主退学しています。

虫プロでは1年半で坂口班を受け持つことになり,「ジャングル大帝の」の原画制作に携わっています。さらに「鉄腕アトム」の後半部分も担当しています。1969年には虫プロに在籍したまま漫画家としてデビューします。

「3月の風は3ノット(1981年)」,「12色物語(1982年)」を発表し,その詩的な短編集が注目されることになります。この2作品は私の書棚にありましたが,15年ほど前に書棚のオーバーフローを解消するため1000冊ほどを古本屋に出しました。なんということか,この2作品はそのときに紛れ込んでしまったようです。本当に残念なことをしました。

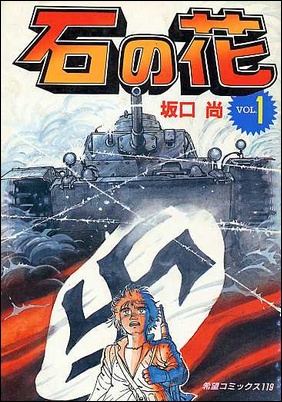

1983年からは短編の世界から長編の世界に挑戦しています。その第一作が「石の花」ということになります。その後も「VERSION」,「あっかんべェ一休」の長編作品を発表しますが,1995年に急性心不全により49歳の若さで逝去します…合掌…。没後の1996年,遺作となった「あっかんべェ一休」に日本漫画家協会賞優秀賞が贈られました。

ユーゴスラビアの歴史

「石の花」の舞台となるユーゴスラビアは第二次世界大戦後に東側陣営の一員となり「ユーゴスラビア連邦共和国」となります。2012年現在,「ユーゴスラビア連邦共和国」は崩壊し,下記のような6つの共和国と1つの地域に分かれています。

| 国・地域名 | 面積(km2) | 人口(万人) |

|---|---|---|

| セルビア共和国 | 88,361 | 986 |

| モンテネグロ共和国 | 13,812 | 62 |

| マケドニア共和国 | 25,333 | 204 |

| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ共和国 | 51,129 | 376 |

| クロアチア共和国 | 56,542 | 442 |

| スロヴェニア共和国 | 20,273 | 203 |

| コソボ | 10,908 | 180 |

第二次世界大戦前に存在した「ユーゴスラビア王国」は大戦後に成立した「ユーゴスラビア連邦人民共和国」とほぼ同じ国土を占めていました。とはいうものの,この王国の原点は1882年成立のセルビア王国です。

第一次世界大戦の結果,オーストラリア・ハンガリー帝国が解体され,1918年にセルビア,クロアチア,スロベニアからなる「スロベニア人・クロアチア人・セルビア人国」という立憲君主制国家が成立しています。

しかし,この国家はセルビア人が実権を握り,非セルビア人勢力と対立してきました。政治的混乱が続いたため,1929年には国王は憲法を停止し国王独裁制を布告しました。この体制下でも政治情勢は安定化せず,一定の譲歩はなされたものの非セルビア人勢力とは対立が続いています。

つまり,ユーゴスラビアは1918年の成立時から1990年代に完全に崩壊するまでセルビア対非セルビアの対立図式は続いていたといって大きなまちがいはありません。

第二次世界大戦が始まった1940年,ドイツは後背地にあたるバルカン半島の支配を固め,ギリシャに駐留するイギリス軍を排除する必要が生じました。同年11月にはハンガリー,ルーマニア,ブルガリアが相次いで三国同盟に加わったため,ギリシャを除きユーゴスラビアの隣国は枢軸国となっています。

ユーゴスラビア王国政府は枢軸国による侵攻を恐れ,1941年3月25日に三国同盟に参加します。しかし,これに反対する国軍がクーデターを起こし政権は崩壊します。新政権はナチス・ドイツとの同盟を表面上は堅持しようとしましたが,4月6日にドイツ軍とその同盟軍の侵攻を受け,10日ほどで制圧されます。

ユーゴスラビアの領土は三国同盟の諸国に分割占領され,スロベニアはドイツ,イタリアに分割占領されます。セルビア地域には傀儡政権の「セルビア救国政府」が樹立され,クロアチアとボスニア地域は民族主義団体ウスタシャが支配するクロアチア独立国として承認されています。

この時期にナチス・ドイツに抵抗する勢力としてはユーゴスラビア王国軍で主流だったセルビア人将校を中心とした「チェトニック」と共産主義を旗印とする「パルチザン」でした。

ただし,ユーゴスラビア王国時の民族対立は深刻な状態になっており,クロアチア独立国では親ドイツ勢力となっている「ウスタシャ」がセルビア人に復讐し,「チェトニック」はクロアチア人を虐殺しています。

それに対して「チトー」が率いる「パルチザン」は民族の代わりに共産主義を連帯のきずなとしていたため,民族を越えた戦線を結集することができました。結果としてチトーはソ連軍の力を借りずにユーゴスラビアを解放しています。

大戦後,チトーは首相を経由して大統領となり,民族主義を徹底的に排除するとともにスターリンのソ連と断絶し,独自の国づくりを開始します。しかし,チトーは1980年に死去し,その11年後にセルビア人の民族主義者が権力を握たっため,各共和国が独立を宣言しユーゴスラビア連邦は崩壊しています。このとき,民族扮装,民族浄化により多くの人命が失われ,数多くの戦争犯罪が発生しています。

特に「ボスニア・ヘルツェゴビナ」は人口比がボシュニャク人(ムスリム人)が44%,セルビア人が33%,クロアチア人が17%と異なる民族が混在していたため,セルビア人勢力はセルビア本国(ユーゴスラビア連邦)に帰属しようと悲惨な内戦となりました。

およそ3年半以上にわたる戦闘で20万人の死者と200万人の避難民が発生しています。民族浄化のため多数の人々は虐殺されたり女性に対するレイプが起きており,第二次世界大戦後のヨーロッパで最悪の紛争となっています。

残念ながら国連はこの紛争に対してまったく無力であり,セルビア人勢力に対するNATOの大規模な空爆により,ようやく停戦が実現しました。武力により平和がもたらされるわけではありませんが,人権と人命を守るために武力行使が必要な場合もあるということです。

1990年代のユーゴ紛争を引き起こしたセルビアはナチス・ドイツを非難する資格を失いました。ナチス・ドイツの大義である「大ドイツ」とセルビア民族主義者の大義である「大セルビア」は本質的に同一のものであり,「民族浄化」までも軌を一にしています。ナチス・ドイツから国を解放した「パルチザン」を誇りとしている民族にとっては大きな汚点でしょう。

チトーが民族主義を徹底的に排除したのは共産主義を大義とする国家造りを目指したからであり,民族主義は最大の障害になると考えていたからでしょう。しかし,1989年のソ連邦の崩壊により東ヨーロッパは共産主義のくびきから解放されることになります。

この大変動はユーゴスラビア連邦をつなぎとめる大義を消滅させることになります。連邦は遅かれ早かれ崩壊することになったはずです。残念ながら民族主義の台頭により各共和国の独立は血塗られたものとなってしまいました。セルビア民族主義の高まりはコソボでも内戦(1996-1999年)を引き起こしており,現在の旧ユーゴスラビア連邦は7つの共和国に解体されています。

クリロの戦いから50年経っても人間は歴史から何も学んではいないようです。この作品の中でフィーが収容された強制収容所はアウシュビッツ絶滅収容所がモデルとなっています。現在は敷地全体が博物館となっているアウシュビッツの墓碑銘には「過去を忘れた者が再び同じ過ちを繰り返す」と刻まれています。