�R�����̂�����

�C�l�ȐA���Ɏx�����Ă���l�ނƓ���

�C�l�Ƃ̓C�l�ȁE�G�[���n���^���ȁE�C�l���ioryza�j�ɑ�����A���̑��̂ł��B�C�l�Ȃ�600���E1���킪������傫�ȃO���[�v�ł���C�����C�X�сC���R�C�������Ȃǂ��܂��܂Ȋ��Ŕɉh���Ă��܂��B���ɑ����ɂ����Ă͎�v�ȍ\���A���ƂȂ��Ă��܂��B

��ʓI�ɐA���̐���ɓK�����������̓y�n�ɂ͎������炵�ĐX�т��������܂��B�������C�~���C�C���C���C�y��Ȃǂ̏������X�тɓK���Ȃ��y�n�͑����ƂȂ�܂��B���݂̑����ł̓C�l�Ȃ̐A��������ƂȂ��Ă���C���Ԍn�̈ꎟ���Y�҂ƂȂ��Ă��܂��B

���A�t���J�̃T�o���i�͑�^�M���ނ̐������x������ł������Ƃ������n��ł��B�����ɂ͑����̑��H�����Ƃ����H���Ƃ�����H��������炵�Ă��܂��B

�^���U�j�A�ɂ���u�Z�����Q�e�B���������v�͖ʐ�14,763km2�C����͊�茧�i15,278km2�j�Ƃقړ����ʐςł���C�A�J�V���Ȃǂ̑a�т��܂ލL��ȔM�уT�o���i���L�����Ă��܂��B���̒n��̔N�ԍ~���ʂ�500mm���x�i������1600mm�j�ł���C�͂�����Ƃ����J�G�Ɗ��G�ɕ�����Ă���C���G�ɂ͂قƂ�ljJ���~��܂���B

���̌����ɂ�300�������̑�^�M���ނ��������Ă��܂��B���̑����͑��H�����ł���C�ނ�̐H���̓C�l�Ȃ̑��Ȃ̂ł��B�C�l�Ȃ̑��͓����ɐH���������Ă������_�͍����ɂ��邽�߁C���X�ƐL�тĂ����܂��B���̂悤�ɃC�l�Ȃ̑��̍������Y���������ď��߂ē��A�t���J�̓��������͐������܂��B

���b�L�[�R���̓����ɂ͖ʐ�130��km2�̑呐���n�тł���O���[�g�E�v���[���Y���L�����Ă��܂��B���̑����̎���ƂȂ��Ă���A�����C�l�Ȃ̂��̂ł��B���[���b�p�l���k�Ăɐi�o���Ă���܂ł����ɂ͑̏d��1000kg�ɂ��B����o�C�\�������疜�����������Ă���C�k�Đ�Z���̎�v�ȐH���ƂȂ��Ă��܂����B

���̖c��Ȑ��̑�^�������x���Ă����̂��C�l�Ȃ̑��̍������Y���ł����B���̒n��̔N�ԍ~���ʂ�250-890mm���x�ł���C�ꏊ�ɂ���Ă͐X�щ����\�ł��B�������C���A�t���J�̃T�o���i�Ɠ��l�ɑ��H�����͎��̐V���ϋɓI�ɐH�ׂ܂��̂Ŏ��͐����ł��܂���B���̂��߁C���̏��Ȃ��L��ȑ������ێ�����Ă��܂��B���������͎��������ɓs���̗ǂ�������������ێ����Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

���H�����͎�ɑ����̂��́C���ɐV����D��ŐH�ׂ܂��B�������C�C�l�Ȃ̐A���͎�q�ɑ�ʂ̉h�{��~�ς��Ă���C�����⏬�^�M���ނ̂悤�ȏ������̋M�d�ȐH���ƂȂ��Ă��܂��B���A�t���J�̃T�o���i�ɂ̓X�Y���̒��Ԃ̃T���R�E�`���E��15���H���̑�W�c���`�����C��Ƃ��ăC�l�Ȃ̐A���̎�q��H���ɂ��Ă��܂��B

�C�l�Ȃ̐A���̒��ɂ͑��ΓI�ɑ傫�Ȏ�q���������������̂�����C��1���N�O�̐l�ނ��H���Ƃ��ė��p����悤�ɂȂ�܂����B�����炭�C�ŏ��͍͔|�ł͂Ȃ��P�Ȃ�̏W�ł������ƍl�����܂��B

������C�l�͎�E�̏W�����ɂ�����H���̈�Ƃ��ė��p����܂����B�������C�l���̑���͕K�R�I�ɐH�����������N�����C�l�ނ̑c��͍̏W����͔|�ɐ�ւ��܂����B���ꂪ�_�Ƃ̎n�܂�ł��B

���̂悤�ȗL�p�A���̍̏W���͔|�̕ω��͑��̍앨�ł������ł������ƍl�����Ă��܂��B���[���V�A�嗤�̐��ł́u�����v���C���ł́u�R���v���͔|�����悤�ɂȂ�C�l�ނ͔_�k�����̎�����}���܂��B5000�N�O�ɂ͒��ĂŁu�g�E�����R�V�v���͔|�����悤�ɂȂ�C���̎O��ނ̃C�l�Ȃ̐A�������݂܂Ől�ނ̎�v�H�ƂƂȂ��Ă��܂��B

���̑��ɂ��l�ނƂȂ��肪�[���I�I���M�C���C���M�C�����R�V�C�e�t�ȂǍ������C�l�Ȃɑ����Ă��܂��B�܂��C�T�g�E�L�r�C�^�P�ȂǓ���[�������A���������܂܂�Ă��܂��B����ɁC�q�{�ɗ��p����鑐�̑����̓C�l�Ȃ̂��̂ł��B�l�ނƑ����̓����͂܂��ɃC�l�Ȃ̐A���Ɏx�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

���̃y�[�W�̖ڎ�

- �C�l�ȐA���Ɏx�����Ă���l�ނƓ���

- ���E���ō͔|����Ă���A�W�A�C�l

- ���̋N��

- ���{�̈��̋N��

- �����i��ƒZ���i��

- ����i�����Ƃ��j�Ɨ���i�����ځj

- �C�l�̑��N���ƈ�N��

- �����āi���āj�Ƃ��邿�āi��āj

- �L�F�f��

- ���Ă͂����ꂽ�h�{�H�i�ł�

- ���̈�N

���A�t���J�E�T�o���i�̕��i�C�摜���u�����炩�ӂ��_�ے��v������p���܂����B��茧�قǂ̍L���̃Z�����Q�e�B���������ɂ�300�����̑�^�������������Ă���C����ł͂����Ƃ���^�����̐������x�̍����Ƃ���ƂȂ��Ă��܂��B�ނ�̐H���̑唼�̓C�l�Ȃ̑��ɗ����Ă��܂��B

�C�G���[�X�g�[�����������̃A�����J�o�C�\���C�摜�́u�i�V���i���E�W�I�O���t�B�b�N�X�v������p���܂����B�A�����J�o�C�\���͑̏d��1000kg�ɂ��Ȃ�܂��B�����Ă̓O���[�g�E�v���[���Y�ɐ��疜�����������Ă��܂������C���l�Ɏ���ꎞ�͐�Ő��O�܂Ő������炵�܂����B���݂͎����n�Ő��\�����܂ʼn��Ă��܂��B�����Ă̖c��ȃo�C�\�����x���Ă����̂̓C�l�Ȃ̑��̐��Y�͂ł����B

�^���U�j�A�̃Z���X�쐶�����ی��ŃT�o�N�g�r�o�b�^�̂悤�ɋ���ȌQ������u�R�E���E�`���E�iRed-billed quelea�j�v�C�摜�́u�i�V���i���E�W�I�O���t�B�b�N�X�v������p���܂����B�X�Y���̒��ԂłقڃX�Y���Ɠ����傫���̂��̒��͐��E�ł����Ƃ����̑������Ƃ���Ă���C�ނ���x���Ă���̂̓C�l�Ȃ̐A���̎�q�ł��B

���E���ō͔|����Ă���A�W�A�C�l

�C�l���ɂ�20����͔̍|��Ɩ쐶�킪�܂܂�Ă���C�͔|��̓A�W�A�C�l�ioryza sativa�j�ƃA�t���J�C�l�i oryza glaberrima�j�ɑ�ʂ���܂��B�A�t���J�C�l�͐��A�t���J�̃j�W�F�[����̎��ӂ݂̂ō͔|����Ă��郍�[�J���앨�ł���C��ʓI�Ɂu�C�l�v�Ƃ������ꍇ�̓A�W�A�C�l�̂��Ƃ��Ӗ����܂��B

�A�t���J�C�l�̓A�W�A�C�l�ƌ�z�͉\�ł����C���̌��ʂł����G���1��͂قƂ�ǔɐB�\�͂�����܂���B����͗��҂��߂���ł͂�����̂̈قȂ��ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B�܂�C�A�t���J�C�l�ƃA�W�A�C�l�͉������ꂽ�n��ŕʁX�ɍ͔|�����ꂽ�\���������Ƃ������Ƃł��B

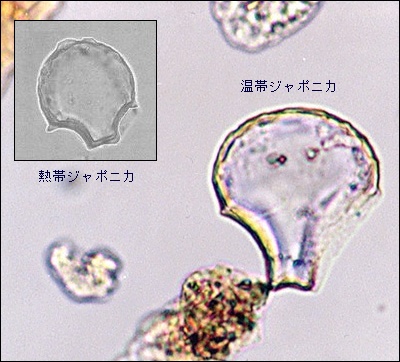

�A�W�A�C�l�͔̍|�i��͒����͔|�̗��j�ƒn��̊��ɍ��킹�Đ�����̕i��ɕ������Ă��܂����C�傫���C���f�B�J��ƃW���|�j�J��ɋ敪����܂��B���E�I�Ȑ��Y�ʂ̓C���f�B�J�킪85%�C�W���|�j�J�킪15%�ƂȂ��Ă��܂��B�W���|�j�J��͂���ɉ��уW���|�j�J�i�W���|�j�J�j�ƔM�уW���|�j�J�i�W���o�j�J�j�ɋ敪����܂��B���������Ɖ��\�̂悤�ɂȂ�܂��B

�E�A�W�A�C�l�ioryza sativa�j

�@�@�E�C���f�B�J��iOryza sativa subsp.indica�j

�@�@�E�W���|�j�J��iOryza sativa subsp.japonica�j

�@�@�@�@�E���уW���|�j�J�iOryza sativa subsp.japonica�j

�@�@�@�@�E�M�уW���|�j�J�iOryza sativa subsp.javanica�j

�E�A�t���J�C�l�i oryza glaberrima�j

�A�W�A�C�l�͔̍|�n��͉��уW���|�j�J�����{�ƒ��N�����C�����k���C�M�уW���|�j�J�̓C���h�l�V�A�C�C���h�V�i�����R�ԕ��C�C���f�B�J��͒����암����C���h�V�i�����C��A�W�A�Ɣ�r�I�͂�����͔|�n�悪�敪����Ă��܂��B

���݂̃A�W�A�C�l�͔��ɑ��l���ɕx��ł���C�����w�I�Ȍn���Ɋւ��Ắu�P��N�����v�Ɓu���N�����v������C�����Ԃ̉Ȋw�I�Ș_���ƂȂ��Ă��܂����B

�P��N�����ł̓W���|�j�J��ƃC���f�B�J��͋��ʂ̖쐶�킩��i���������̂ƍl���Ă��܂��B���N�����ł͒��]����ō͔|�����ꂽ�P�n���̕i��Q���W���|�j�J�ƒ�`���C��앶���̓`�d�ɂ�萼���ŐV���ɖ쐶�킩��͔|�����ꂽ�����̕i��Q���C���f�B�J�ƒ�`���Ă��܂��B�ŋ߂ł̓W���|�j�J��ƃC���f�B�J��̈�`�q�I�ȈႢ�̑傫�����瑽�N�������L�͎�����Ă��܂����B

�Ƃ��낪�C2011�N�ɑ�K�͂Ȉ�`�q�̉�͂����{������`�q�����O���[�v�ɂ�钲�����ʂ���C�A�W�A�C�l�̋N���͖�8200�N�O�̒����ɑk�邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ����������Ƃ������o����Ă��܂��B

���̕ɂ��ƁC�A�W�A�C�l�̈�`�q�ɑ���u���q���v�v�@�ɂ���͌��ʂƂ��āC���̋N����8200�N�O�́u0ryza rufipogon �v�̌���ꂽ�W�c�ɑk�邱�Ƃ��\�ł���C���̌�C3900�N�O�ɃW���|�j�J��ƃC���f�B�J��ɕ����Ƃ��Ă��܂��B���̕���͎�q����������C���h�Ɏ����o����C���ꂪ�C���h�̖쐶��ƌ��G�������ʂł���Ɛ������Ă��܂��B

���͒̕��]����ŃR���͔̍|���n�܂����̂�8000-9000�N�O�ł���C�C���h�ŃR���͔̍|���n�܂����̂�4000�N�O�Ƃ���l�Êw�I�l�Ƃ����v������̂Ȃ̂ň��̐����͂�����܂��B

�Ƃ͂������̂́C�l�Êw�̐��E�ł͈�̔���������܂ł̒������������ƕ������Ƃ͂����N���܂��̂ŁC����Łu�P��N�����v�Ɓu���N�����v�̘_�������������킯�ł͂���܂���B

����ł��C���]����ō͔|�����ꂽ�P�n���̕i��Q���W���|�j�J�ł���C�C���f�B�J�́i�W���|�j�J�̈�`�q���ꕔ�p���ł��邩�ǂ����͊m�肵�܂��j4000�N�O�ɓ�A�W�A�ō͔|�����ꂽ�Ƃ�����{���͊m�肵���悤�ł��B

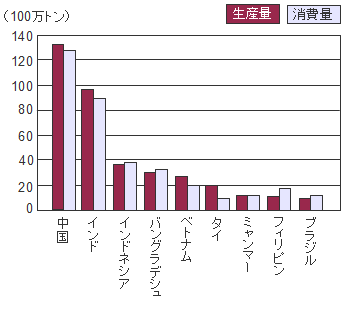

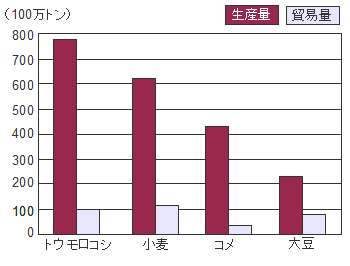

��v�R�����Y���̐��Y�ʂƏ���ʁi2008�N�j�C�o�T��USDA�i�č��_���ȁj�ł��B�R���̓A�W�A�̑����̍��X�̎�H�ƂȂ��Ă���C�ŋ߂ł̓A�t���J�ł�����������Ă��܂��B�������C�����C�C���h�̂悤�ȍ��͍����̍앿�������ł͗A�o����~�����낤�����͂��ł��܂��B�R���̍��ۖf�Ղ̓^�C�ƃx�g�i�������ɗ����Ă���ł��B

���E�̍������Y�ʂƖf�ʁi2008�N�j�C�o�T��USDA�i�č��_���ȁj�ł��B�R���͐��E���Y�ʂ�7%�ɑ�������3000���g�������ۓI�Ɏ������܂��B�������C���̑����͓���A�W�A��2�J���ƃC���h�ɗ����Ă���C�傫�ȕs����v��������Ă��܂��B1993�N�ɂ�����R���̍��ێ����1200���g���ł��������{��250���g����A������ƍ��ۉ��i�͒��ˏオ��܂����B���{�ɂƂ��Ă͍��ۉ��i��2�{�ɂȂ��Ă����̖�������܂��C���̗A�����ɂƂ��Ă͎������ƂȂ�܂��B

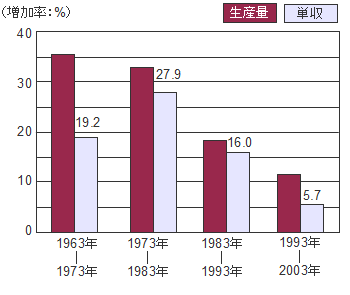

���E�̃R�����Y�ʂ���ђP���̑������C�o�T��FAOSTAT�ł��B1963�N����2003�N�܂ł̐��E�̃R���̐��Y�ʂƔ����̑�������10�N���ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B�̊v���ɂ��ŏ���30�N�Ԃ͔����̍����L�т����Y�ʂ̑������㉟�����܂������C1993�N����2003�N�ɂ����Ă̔����̐L�т͖��炩�ɏ������Ȃ��Ă��܂��B1�N������̑�������0.57%�ł���C�l�������i1.18%/�N�j�ɒǂ��t���Ȃ��ł��B

���̋N��

���̋N���Ƃ͍ŏ��ɃC�l���͔|���������Ƃ��Ӗ����܂��B���̂��ߌÑ�̈�Ղ���Ⴆ�ΒY�����������������ꂽ�Ƃ��Ă��C���ꂪ�쐶��̍̏W�ɂ����̂Ȃ̂��͔|�ɂ����̂Ȃ̂������ʂ���K�v������܂��B��Ղ���v�����g�I�p�[���̂悤�ȏ؋����������Ă������悤�Ȍ����K�v�ƂȂ�܂��B���݂܂ł̍l�Êw�I�Ȕ����ɂ͎��̂��̂�����܂��B

�� �_��Ȃł�4400�N�O�ȏ�ɂ͑k��Ȃ�

�� ���]������̉͛G�n�C6500-7000�N�O�̐��c�k���\

�� ���]������̑��R�C6000�N�O�̐��c��\

�� ���]������̜d���R�C7000�N�O�̂��݊k

���݂܂łɔ�������Ă��钼�ړI�ȏ؋���7000�N�O�̜d���R��ՂƂ������ƂɂȂ��Ă���C���]�����悪���̋N���n�ł���Ƃ����w�������݂̎嗬�ƂȂ��Ă��܂��B�����l�̌����҂͒��]�������9000�N�O�Ƃ��Ă��܂��B

���̈�Ղ̒��ɂ͍L������ha�̂��̂��܂܂�Ă���C���Ȃ�K�͂̑傫�Ȓ�Z�W���ł����B�܂��C�y�����������������Ă���C���̒��ɂ͎ϐ����ɗ��p�����Ǝv����㕔�̋����Ȃ������̂��܂܂�Ă��܂��B

�����̜d���R��Ղ͎��n�ɂ���C�����łȂ�炩�̌`�ŃR�����͔|���Ă����ƍl�����܂��B�l�X�͂��̒n��ɒ�Z���C�Z�����\���C�����炭�R���Ƌ���H���ɂ��ĕ�炵�Ă����悤�ł��B

���A�W�ł͐��E�ŌË��̓y�킪���������Ŕ�������Ă��܂��B

�� ���{�E�X���̑啽�R���P��ՁF1.6���N�O

�� �����E�]���Ȃ̓��A��ՁF2���N�O

�� ���V�x���A�E�O���}�g�D�[�n��ՁF1.5���N�O

���A�W�A��G�W�v�g�œy�킪�g�p�����悤�ɂȂ����̂͂��悻9000�N�O�ł�����C���A�W�A�ł̓y��̎g�p�͐��A�W�A��1���N�قǐ�Ă��܂��B���̔��ʁC���A�W�A�ł͓y��ɐ旧���ďĐ������͂���܂����̂ŁC�S�y���Ă��ƌł��Ȃ邱�Ƃ͒m���Ă��܂����B�y��̕K�v���͐H���̒����ƒ����̂��߂ł���C���A�W�A�ł͏��������Ă��H�����ł��̂ł��̕K�v�������܂�Ȃ���������ƍl����̑Ó��̂悤�ł��B

����ɑ��ē��A�W�A�̐H�����ł͌��ʂ̂��������Ǝϐ����i���{�j�C�G���̎ϐ����i�����j�C�����̐����i���V�x�����j�ɓy��͌������Ȃ�����ƂȂ��Ă��܂��B���̂悤�Ɉ��ɐ旧�����y�핶�������������߁C���̏��߂���R���𐆂����邢��䥂ł镶�������݂��Ă����ƍl�����܂��B

���݂ł����A�W�A�ł̓R���̐������ɂ����āu�����グ��i�����@�j�v�C�u䥂ł�i���Ƃ�@�j�v�C�u�����v�Ƃ���3��ނ̕������������Ă��܂��B���̓`�d�̓C�l�����ł͂Ȃ����т̕����ƃZ�b�g�ɂȂ��Ă���\���������̂ŁC���{�̈��̋N����m�邤���ŋM�d�ȏ��������炵�Ă���邩������܂���B

�d���R��Ղ͂���ȑO�̂悤�ȓ�����Ղł͂Ȃ��J�n����Ղł���C���K�͂��i�i�ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��B���̂悤�ȋK�͂̑傫�ȏW�����ˑR�o�������Ƃ͍l����̂ŁC�����ƈȑO���珬�K�͂Ȉ��W�����������̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳��܂��B��������ƁC���̋N���͂���ɑk�邱�Ƃ��ł��܂��B

�܂��C�d���R��Ղ͎��n�Ɉʒu���Ă��邱�Ƃ���C�͔|�`�Ԃ͎��n�Ƃ������c�ގ����𗘗p���Ă����Ƃ����������o����Ă��܂��B���̉����͏]���̗������Ƃ����w������������Ԃ����̂ł��B���̋N���n�͂قڒ��]������ƂƂ������ƂŊm�肵���悤�ł����C�����ƍŌÂ͔̍|���@�ɂ��Ă͍�����������i��ł������Ƃł��傤�B

���̋N���n�C���݂܂łɔ�������Ă�������Ƃ��Â����̍��Ղ͒��]������̜d���R��Ձi7000�N�O�j�ł���C�����炭9000�N�O�ɑk��ƍl�����܂��B���]������̉͛G�n�ł�6500-7000�N�O�̐��c�k���\�Ƒ�ʂ̒Y������������������Ă��܂��B�����Ŕ������ꂽ���ɂ͔M�у��|�j�J���������Ă��܂����B

���{�̈��̋N��

���{�̈��͓ꕶ����Ɏn�܂����Ƃ����l�������嗬�ƂȂ��Ă��܂��B�����Ă͈��̊J�n���ꕶ����Ɩ퐶�������|�C���g�ɂȂ��Ă��܂������C���݂ł͖{�i�I�Ȑ��c���̊J�n�ɕς���Ă���C�ꕶ�����1��5000�N�O����2500�N�O�C�퐶�����2500�N�O����1700�N�O�Ƃ���Ă��܂��B�������C�ꕶ�C�퐶�C�Õ�����̋��͌����҂ɂ�葊���قȂ��Ă��܂��B

���{�ł�2500�N�O�ɖ{�i�I�Ȑ��c��삪�J�n����܂����B����͓n���l�������炵���C�l�i���уW���|�j�J�j�Ɛ��c�͔|�Z�p�ɂ����̂ł��B����ɑ��ēꕶ����ɍ͔|����Ă����C�l�͔M�уW���|�j�J�Ƃ���Ă��܂��B

�������ꕔ�̈�Ղ������ꕶ����̃C�l�������ʂɔ�������Ă���킯�ł͂���܂���B�����̒Y�����������������ꂽ��C�y�퓙�ɖ������F�߂��Ă�����͊O�����玝�����܂ꂽ�Ƃ����\��������C�C�l���͔|���Ă����Ƃ����m���ȏ؋��ɂ͂Ȃ�܂���B

�Ƃ��낪�Ñ�̈��f���邤���łƂĂ��s���̗ǂ����@��������܂����B����́u�v�����g�I�p�[�����͖@�v�ł��B�C�l�Ȃ̐A���̓P�C�_�iSiO2�C���K���X�̎听���ł��j�Ƃ����������K���X���̌]�_�̂̌`�œ���̍זE�ɒ~�ς��鐫��������܂��B

�]�_�̂͂����Ă݂�K���X�̂悤�Ȃ��̂ł�����C�y���ł���������邱�ƂȂ��c�����܂��B�������C�]�_�̂͐A���̎�ɂ��قȂ����`��������Ă��܂��̂ŁC��ƌ`��̈ꗗ�\���쐬����ƁC����n�w�Ɋ܂܂��]�_�̂͂��邱�Ƃɂ��C�����C�ǂ̂悤�ȃC�l�Ȃ̐A�����ǂ̒��x���݂��Ă������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���̕��@�͌Â�����̐A���ϑJ���𖾂���u�ԕ����͖@�v�Ɠ������̂ł��B

���́u�v�����g�I�p�[�����͖@�v���m�����������G�u�̋�J�b�Ǝ��ۂ̕��͌��ʂɂ��Ắu���̋N����T��i��g�V���j�v�ɏڂ����L����Ă��܂��B1990�N��ɓ��{�̓ꕶ����̒n�w����ѓy�풆�̃v�����g�I�p�[���͂����Ƃ���C�Â����̂œꕶ�����̂��̂���C�l�̃v�����g�I�p�[������������Ă��܂��B

2005�N�ɂ͖�6000�N�O�̓ꕶ�O���̒n�w�����ʂ̃v�����g�I�p�[������������Ă��܂��B����͊O������̎������݂ł͂Ȃ��C���炩�ɍ͔|����Ă������Ƃ̏؋��ƂȂ�܂��B���̂Ƃ��������ꂽ�̂��u�M�уW���|�j�J�v�̂��̂������Ƃ������Ƃł��B

���]������̉͛G�n��Ղ�6500-7000�N�O�Ƃ���Ă��܂��̂ŁC���ꂩ��500-1000�N�قǂœ��{�ɓ`�d�������ƂɂȂ�܂��B���̂��܂�ɂ������`�d�͈��̋N���n�̎��ӂ��璼�ڂ����炳�ꂽ���Ƃ������������Ă��܂��B

NHK�X�y�V�����u���{�l�͂邩�ȗ��v�ł͒��]������ň��Ƌ��J���s���Ă����l�X����B�܂ōq�C�i�Y���j�����\���ɂ��Č��y���Ă��܂��B�u���{�l�͂邩�ȗ��v�ł͂���ɁC�������ꂽ�v�����g�I�p�[�����u�M�уW���|�j�J�v�ł��������Ƃ���C�Ĕ��ɂ��e���_�Ƃő��̎G���ƈꏏ�ɍ͔|����Ă����Ɛ��肵�Ă��܂��B

���ہC�v�����g�I�p�[���̕��͂���ђY����q�̕��͂ɂ��C�����̈�ՂŃC�l�ȊO�ɂ��G���i�A���C�q�G�j��q���E�^���C�}���C�A�Y�L�C�Ĕ��₻�̎��ӂɐ��炷��G������ؗނ̍��Ղ��������Ă��܂��B

�퐶����̎n�܂�Ƃ����2500�N�O�ɂ͐��c���Z�p�������������u�n���l�v������Ă��܂��B���̃��[�g�����N�����o�R�C�����嗤���݂��璼�ڂ���Ă����Ƃ���2�̊w�����������Ă��܂��B�l�I�ɂ͓��{�l�ƒ��N�l�̈�`�q�̍��ق̑傫�����璆���嗤�����x���������ƍl���Ă��܂��B

�Ƃ�����C�ނ�̎������C�l�͉��уW���|�j�J��ł����B���炭�̊ԁC�ݗ���̔M�уW���|�j�J�ƐV�Q�̉��уW���|�j�J�͏Ĕ��Ɛ��c�ɐ��ݕ����Ă����ƍl�����܂��B�����āC���҂����R��z�������ʁC����̕i�킪�ł��܂����B

���̕i��͎��n�܂ł̊��Ԃ��Z���C���������̒Z�����k�n���ł��͔|�\�ƂȂ�܂����B���̌��ʁC�V�i��͔̍|�͂���߂ĒZ���Ԃ̂����ɐX���܂œ��B���Ă��܂��B���̔M�уW���|�j�J�Ɖ��уW���|�j�J�̍��������݂������V�i�킪���{�̃C�l�̃��[�c�ƂȂ�܂����B

���ꂩ���2000�N���o�߂��C���͒Ìy�C�����z���C���݂ł͖k�C���ł����͍s����悤�ɂȂ�܂����B����͐��E�I�ɂ݂Ă��ō��ܓx�̈��Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

���̈���ŁC�����{�͉ď�ُ̈퍂���ɔY�܂���邱�ƂɂȂ�܂����B���{�̃R���͊J�Ԏ����ɍō��C����35���ȏ�ɂȂ�Ǝm����������u�����s���v���N��������C�ł�Ղ�̓��肪���������ĂƂȂ�܂��B�n�����g�������������i�s����ƁC�����{�̓W���|�j�J��͔̍|�s�K�n�ɂȂ�\��������܂��B

�v�����g�I�p�[���̌��w�������ʐ^�C�摜�́u���ꌧ����ψ���v������ꂽ���̂ƂȂ��Ă���C�ꕔ�ύX���Ă��܂��B�C�l�Ȃ̕W�{�����ꂽ��ɂ��Ă͂��̌`������肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�C�l�̏ꍇ�C�傫����50�~�N�����i0.05mm�j���x�ł��B

�M�уW���|�j�J�Ɖ��уW���|�j�J�C�摜���u������ƃs���ڂ��v�Ƃ����T�C�g������p�����H���܂����B���уW���|�j�J�͓����͇@�w���Ⴂ�i��100cm�j�C�A�t��䂪�Z���C�B�ꊔ������̕䐔���������Ƃł���C�M�уW���|�j�J�̓����͇@�w�������i��150cm�j�C�A�t��䂪�����C�B�ꊔ������̕䐔�����Ȃ����Ƃł��B

����������{�ֈ�삪���ړ`���������t���ƂȂ�uRM1-b ��`�q�̕��z�Ɠ`�d�v�C�摜����щ��L�̕��͍͂����m��Y�u��̂��ǂ��Ă������v�����p���܂����B���{�̊e���ɓ_�݂���RM1-b��`�q�B�����ł�90�i��ׂ����ʁC61�i��ɁuRM1-b�v��`�q��������t���������C���N�����ł�55�i�풲�ׂĂ��uRM1-b�v��`�q������͌�����Ȃ������B�Ȃ��C���݂̓��{�ɑ��݂����̈�`�q�́uRM1-a�v�C�uRM1-b�v�C�uRM1-c�v��3��ނƂȂ��Ă���B

�����i��ƒZ���i��

���{�ł̓C���f�B�J��͒����i��C�W���|�j�J��͒Z���i��Ƃ������̌`��ɂ�镪�ނ��L���Z�����Ă��܂����C�W���|�j�J��C�C���f�B�J��̂ǂ���ɂ������i��ƒZ���i�킪���݂��Ă���C���̌`��ɂ�镪�ނ͐������͂���܂���B

�M�уW���|�j�J�C���уW���|�j�J�C�C���f�B�J�̑�\�I�ȃR���̌`��C�摜���uin-aVa�v������p���܂����B�����Ɍf�ڂ������̂͑�\�I�ȃR���̌`��ł���C�Ⴆ�C���f�B�J��̃R�������ׂčג����킯�ł͂���܂���B

����i�����Ƃ��j�Ɨ���i�����ځj

�C�l�𐅈�i�����Ƃ��j�Ɨ���i�����ځj�ɕ��ނ��邱�Ƃ�����܂��B����͐��c�ō͔|���C����͎�Ƃ��ďĔ��ō͔|����Ă����o�܂�����܂��B���̍��͍͔|������э͔|�����ɂ����̂ŁC�C�l���g�̐A���w�I�ȍ��ق�����킯�ł͂���܂���B�C�l�͐����ɑ������x�K������\�͂������Ă���C����𐅓c�ō͔|���邱�Ƃ��ł��܂����C����̕i����ǂɂ�蔨���ō͔|�ł���i�����邱�Ƃ��ł��܂��B

����A�W�A�͑嗤������ѓ��ו�����Ȃ�C���l�Ȋ���L���Ă��܂��B���ꂼ��̒n��ɂ����Đl�X�͂��̊��ɂ����Ƃ��L���ȕi����͔|���Ă��܂����B

����A�W�A�̑嗤���̕��n���i�~�����}�[�C�^�C�C�J���{�W�A�C�x�g�i���j�ł͐��c���ɂ��M�тɓK���Ď��n�ʂ̑����C���f�B�J�킪�͔|����Ă��܂��B�������C���n�̏��Ȃ��x���ł͎Ζʂ𗘗p�����Ĕ��ړ��k�삪����ł���C�����ł͔M�уW���|�j�J���͔|����Ă��܂��B

���ו��ł͖L���ȉΎR�D�n�̓y����������W��������o�����ł͔M�уW���|�j�J�ɂ���K�͂Ȑ��c�k�삪�s���Ă��܂��B����ɑ��ĔM�щJ�тɕ����n�h�{�y��̃{���l�I���ł͏Ĕ��ړ��k��ɂ��M�уW���|�j�J���͔|����Ă��܂��B

�t�B���s���E���\�����̕��암�̐��c�ł̓C���f�B�J�킪�͔|����Ă���C�k���̎R�x�n�тł͑�K�͂ȒI�c�����C�����ɋ����M�уW���|�j�J���͔|���Ă��܂��B���̂悤�ɃC�l�̕i�킪�͔|���@�����߂�̂ł͂Ȃ��C���̒n��̊��C�l�����Ԃɂ����Ƃ��L���ȕi��ƍ͔|���@���I�����ꂽ���Ƃ�������܂��B

�����ė���Ɍ��y����Ƃ���C�����̔M�уW���|�j�J�͔w�������C�䂪���Ȃ��Ƃ����쐶��ɋ߂������������Ă��邽�߁C�Ĕ��Ƃ����G���Ƃ̋���������������ł͗L���ɓ����܂��B

����ɑ��Ē����C�؍��C���{�͉��уW���|�j�J�ɂ�鐅�c�͔|���قƂ�ǂł��B����͒n��̋C��ɓK�����Ă��邱�ƂƁC�����̐l����}�{���邽�ߎ��n�ʂ̍������c�k��ƂȂ������̂ł��B

���̂��߁C�����̍��̎R�Ԓn�ł͑�K�͂ȒI�c�ɂ�鐅�c�k�삪�s���Ă��܂��B���ɒ����암�ł͗͂̎ア���������͎R�Ԓn�ɒǂ�����邱�ƂɂȂ�C�����Ől����}�{���邽�߉��\����ɂ킽���ĒI�c�c���Ă��Ă���C�����I�Ȍ��i�������Ɍ����܂��B

�C���h�l�V�A�E�{���l�I�������C�X�ɉr���̏Ĕ��Ղł��B�}�n�J����̒�����ɂ͐�Z�喯�̃_���N�̐l�X���Ĕ��ŔM�уW���|�j�J���͔|���Ă��܂��B�n�͂��}���ɒቺ����̂�2-3�N��ɂ͕�������20�N�قǂŌ��̐X�ɖ߂�܂��B

�����E�_��E��З��̐��c�ł͉��уW���|�j�J���͔|����Ă��܂��B�c�A���ɂ��͔|�ł����C���̊Ԋu�͓��{�ɔ�ׂĂ����Ƌ����Ȃ��Ă��܂��B

�C�l�̑��N���ƈ�N��

�͔|�C�l�̒��ɂ́u�����C�l�v�ƌĂ�����Ȕ\�͂�L������̂�����܂��B�^�C�̒��������̓`���I�v�����삪���ꐅ�Ɍb�܂ꂽ�Ăǂ���ł��B�������C�J�G�̏I���ɂ͏㗬�ň�ꂽ�����������ƒ��������ɉ����Ă��܂��B2011�N�̑�^���͂܂��L���ɐV�����ł��ˁB

��������`���I�v������̉͌��߂��Ɉʒu����o���R�N�܂ł͂قƂ�ǕW����������܂���B���̂��ߐ��͐��T�Ԃɂ킽���Ēn��𐅐Z���ɂ��܂��B���̂悤�Ȋ��ł́u�����C�l�v���͔|����Ă��܂��B

���̕i��͐��̍����ɍ��킹�Čs��L�����Ƃɂ�萅�v���܂ʂ���܂��B���[��2m�̏ꍇ��2m�ȏ�ɂȂ�܂��̂Ő�����������|�����܂��B�Ƃ��낪�C�n�ʂɂ����߂��獪���o���ė����オ��܂��̂ŁC���ʂ̕i��̂悤�Ɏ��n���邱�Ƃ��ł��܂��B

���̕i���1�N�����̂�����ɓK�������쐶��̓�����������x�����p���ł���悤�ł��B1�N�����̂���r�̂悤�Ȋ��ł͎�q������Ă������̓D�̒��ł͔��肷�邱�Ƃ͂ł��܂���̂Łu��q�ɐB�v�͓���Ȃ�܂��B

���̂��߁C��q�ȊO�Ɏ������g�ɂ��h�{���c���Ă����悤�ɐi�����܂����B���̌��ʁC���̃C�l�͔N���z���Ă��͂ꂸ�ɁC�|��Đ���̓D�ɐG�ꂽ�߂���V��ƍ����o���ĔɐB���܂��B���̂悤�ȕ��@���u�h�{�ɐB�v�Ƃ����܂��B

��ʓI�ɖ쐶��̃C�l�͈�N�̂��鎞���ɐ����������ł́u��q�ɐB�v���C���̈����Ȃ����ł́u�h�{�ɐB�v��I�����܂��B���ꂪ�C�쐶���1�N���̂��̂Ƒ��N���̂��̂����闝�R�Ƃ���Ă��܂��B

�ŌÂ͔̍|��ł���W���|�j�J��͑��N���̌`���������C�C���f�B�J���1�N���̌`���������Ă��܂��̂ŁC���Ȃ��Ƃ��C���f�B�J���1�N���̌`�������쐶��̈�`�q�������p���ł��܂��B

�W���|�j�J��͑��N���̌`���������p���ł��܂��̂ŁC������ɐ芔����V�������肪�������u�Ђ����v�ƌĂ�Ă��܂��B����A�W�A�ł͂��̂Ђ�������Z���ԂŎ��n���邱�Ƃ��ł��܂����C���n�ʂ͍ŏ��ɔ�ׂĂ����ԂȂ��Ȃ�܂��B���{�͔̍|���ł͑���͏o����̂̊����̂��߂Ɍ͎����܂��B

�����E�_��E���z�̒I�c�ł͉��уW���|�j�J���͔|����Ă��܂��B���������̐l�X�͕��n��ǂ��C�R�Ԃ̎Ζʂ𗘗p�����\����������Ċ�Ղ̂悤�Ȍi�ς�o���܂����B

�o���O���f�V���C�t�F�j�ł̓C���f�B�J�킪�͔|����Ă��܂��B�O�̑�͂̉͌��f���^�Ɉʒu����o���O���f�V���͔엿�����ł����n���邱�Ƃ��ł��C�����Ắu�����̃x���K���v�ƌĂ�Ă��܂����B

��C���h�C�n�b�T���̒��ł����������r�����j�i�`�L�����萆�����݂��͂�j�ł��B�R����̂��͂���o�i�i�̗t�̏�Ɉړ������C�E��ŐH�ׂ邱�ƂɂȂ�܂��B���łɃ`�L���͐H�ׂĂ��܂��C���͂悯�Ă���܂��B���̂悤�Ȑ������݂��т�J���[�ł̓C���f�B�J�킪�悭�����܂��B���{�̂��͂�͔S�肪����܂��̂Ŏ�ŐH�ׂ�͍̂���ł��B�R���̐����C�����@�C�H��Ȃǂ���̂ƂȂ��ĐH�������`�����Ă��܂��B

�����āi���āj�Ƃ��邿�āi��āj

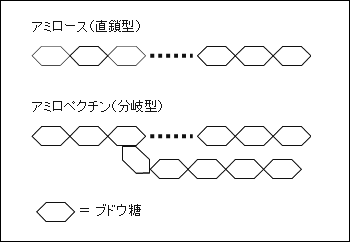

�����āi���āj�Ƃ��邿�āi��āj�̓R���Ɋ܂܂��ł�Ղ�̍��ɂ����̂ł��B�ł�Ղ�̓u�h�E�������������������̂ł���C�����`�Ԃɂ��u�A�~���y�N�`���i���}���^�j�v�Ɓu�A�~���[�X�i�����^�j�v��2��ނ�����܂��B

�R���ɂ͂���2��ނ̂ł�Ղ܂܂�Ă���C�A�~���y�N�`���͉��M�����ƔS��C�������܂��̂ŁC���̊ܗL�ʂ������ƔS��C�̂�����������Ƃ����H���C�ܗL�ʂ����Ȃ��ƔS��C�̏��Ȃ��p�T�p�T�����H���ƂȂ�܂��B

�ǂ��炪���������Ɗ����邩�͐H�����ɂ��قȂ�܂��B���{�l�͂��͂�Ƃ��������ĐH�ׂ镶���ł��̂ł��������Ƃ������͂���u���������v�Ɗ�����悤�ł��B�������C���E�I�ɂ݂�Ƃ��̂��������D�݂͏����h�ƂȂ��Ă��܂��B

����A�W�A��C���h�ł̓J���[�ɑ�\�����悤�ɖ������X�p�C�X���u�߂���ύ����̂����͂�̏�ɂ�����C���邢�͍������킹�ĐH�ׂ镶���ł���C���̂悤�ȐH�����ł͔S��C�̏��Ȃ����͂D�܂�܂��B���̌��ʁC��ŐH�ׂ镶��������Ă��܂��B�܂��C���[���b�p�̂悤�ɃR�����̈��Ƃ��Ē������镶���ɂ����Ă��S��C�̏��Ȃ����̂��D�܂�܂��B

���݂̃W���|�j�J��͂��悻�A�~���y�N�`����8���C�A�~���[�X��2���ƂȂ��Ă���C�C���f�B�J��ł̓A�~���y�N�`���̊ܗʂ����ΓI�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B����̓R���͔̍|�̗��j�ɂ����āC�H�����̍D�݂ɍ��킹�ĕi��I�����邢�͕i����ǂ��������ʂł���C2�̎�̐����w�I�ȓ�����\�����̂ł͂���܂���B

�W���|�j�J��C�C���f�B�J��̂ǂ���ɂ��ˑR�ψقɂ��A�~���[�X������`�q������ɋ@�\���Ȃ����߁C�A�~���[�X�ܗʂ�0%�i�A�~���y�N�`���ܗʂ�100%�j�̂��̂�����܂��B���ꂪ�����āi���āj�ł���C�����Ă��Ƌ����S�鐫���������Ă��܂��B

���̂悤�ȃA�~���[�X��`�q�������u���`���v�Ƃ����܂��B���`���̓C�l�����ł͂Ȃ����E���ō͔|����Ă��鑼�̃C�l�Ȃ̍����ɂ������܂����C���`���i�킪�I��I�ɍ͔|����Ă���n��͓���A�W�A�⒆���암�̏Ɨt���ётɌ��肳��Ă��܂��B

�����āi���āj�͕K���������ă��`�ɂ��ĐH�ׂ��邾���ł͂���܂���B���{�ł������������āi���āj���I�R����ԔтƂ��ĐH�ׂ�悤�ɁC�^�C�̓��k����I�X�ł͏����������āi���āj�����͂�Ƃ��ĐH�ׂ镶�����嗬�ƂȂ��Ă��܂��B

�ł�Ղ�̓u�h�E���̏d���́i��������q���������́j�ł��B�u�h�E���͕��q������������̂ŐA���͂�����������������Ăł�Ղ�̌`�ŕۑ����܂��B�R���ɂ͗��҂��������Ă���C�A�~���y�N�`���̊����������ƔS�肪�o�Ă��܂��B

�����E�M�B�Ȃ��u�����i�T�E�V���j�v�Ƃ������͐l���̂قƂ�ǂ��g�����̐l�����Ő�߂��Ă���C���݂ł������̖����ߑ���`���I�ȉƉ����c����Ă��܂��B���܂��܌������Ɩ����|�\�̃C�x���g���d�Ȃ������ɑ؍݂��Ă��܂����̂łƂĂ����b�L�[�ł����B�������̂��т͕Đ��i�R�����̖ˁj�Ə����������Ăł����B���s�҂̎����`���I�ȃn���̐H���������������Ƃ��ł��܂����B

�L�F�f��

�ԕāC���āC�ΕĂȂǂ̐F�f�Ă̓C�l�̌n�����ނł͂Ȃ��C�i�����T�O�ł��B�C���f�B�J��ɂ��W���|�j�J��ɂ��F�f�Ă͂���܂��B�ԕĂ̓^���j���n�̐F�f�C���āi���ۂɂ͔Z�����F�j�̓A���g�V�A�j���n�̐F�f�C�ΕĂ̓N�����t�B���n�̐F�f�̐F�ł��B���̂悤�ȐF�͌��Ă̍ŕ\�w�ɂ���ʔ�C���C�Е��w�Ɋ܂܂�Ă��܂��B���������āC���Ă���ƐF�͔����Ȃ��Ă����C���S�ɐ��Ă���Ɣ��ĂɂȂ�܂��B

�쐶��̃C�l�͂قƂ�ǐԕĂł���C�����������ĂƂ��ĐH�ׂĂ���R�������Ă̏�Ԃł̓x�[�W���F���邢�͔������F�����Ă��܂��B�����������Ắu���v�͈Â����邢�͍��F���Ӗ����Ă���C���ĂɐF�����Ă��邱�Ƃ͎��R�̎p�ł��B

�^���j����|���t�F�m�[���̈��ł���A���g�V�A�j���͓��ʂ̂��̂ł͂Ȃ��C�A���ɂ͕��ՓI�ɑ��݂�����̂ł��B�����̏a�݂̓^���j���ɗR��������̂ł���C���n�̃u�h�E�̉ʔ�̓A���g�V�A�j���ɂ����̂ł��B�R���̉ʔ����Ƀ^���j����A���g�V�A�j�����܂܂�邱�Ƃ͓��ʂ̂��Ƃł͂���܂���B

�ʕ����ɂ����ĉʎ��̐F�͓����ɑ���V�O�i���̖����������Ă��܂��B�A���͎����ł͈ړ��ł��܂���̂ŕ��z����L���邽�ߎ�q���ړ�������헪�������Ă��܂��B

�����̐A���͎�q���y�����ĕ��ɂ���ĉ^��ł��炤���@��I�����܂����B��q�����n����ƕ����I�Ȏh���ɂ���q����䰂��͂����Ď�q�������ɔ�����̂�����܂��B���ɂ͎�q���މʎ���傫�����ē����̐H���ƂȂ铹��I���������̂�����܂��B

������ʎ�������A���̑唼�͓����ɐH�ׂ��邱�Ƃɂ���q����艓���ɉ^��ł��炤�헪�������Ă��܂��B���̂��ߎ�q���[������^�C�~���O�ɍ��킹�ʎ����n�����u���낻��H�ׂ���ł���v�Ƃ����V�O�i�����o���܂��B���ꂪ�ʎ��̐F�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

��q�����n�Ȏ����͂߂����Ȃ��ΐF�����Ă���C�ʎ����ł��āC�ɂ����C�_���ς��Ƃ������H�ׂ��Ȃ����߂̎d�|���������Ă��܂��B�����āC��q�̏[���ɍ��킹�C�ʎ����_�炩���Ȃ�C�ԁC���F�C�I�����W�Ȃǂ̐F�ɕς��C�Â݂�ǂ�����œ��������ɃA�s�[�����܂��B���̂悤�ȐA���ɂƂ��Ă͐F�f�͎q����ɉh�����邽�߂̐헪�Ɍ������Ȃ����̂ł��B

�������C�C�l�̏ꍇ�͓����Ɏ�q���^��ł��炢���Ƃ͕K�v�ł����C�H�ׂ��Ă��܂��Ă͌����q������܂���B���Ȃ��Ƃ��F�f�͓����ɑ���H�ׂ���T�C���ł͂Ȃ��̂͊m���ł��B

�����̐A���͗t���q�Ƀ^���j�����܂�ł���C���̗��R�̈�͓����ɂ��H�Q��h�����߂ł���ƍl�����Ă��܂��B�ꕶ�l�̓h���O����H���ɂ��Ă��܂������C�R�i�����̃h���O����3-5%�قǂ̃^���j�����܂�ł���C�A�N���������Ȃ��Əa���ĐH�ׂ��܂���B

����^���j���̊ܗL�ʂ����Ȃ��쐶���i����ǂ��Ă������j������܂��B�ԕĂɊ܂܂��^���j���͓����̐H�Q��h�����߂ł���C�܂������ł����铭���������Ă���ƍl�����܂��B

���āi���āj�͎�q�ȊO�ɂ����ΓI�ɂ�������̃A���g�V�A�j���������Ă���C�������O����������g�D�����C���̃t�B���^�[�Ƃ��ē����Ă���ƍl�����܂��B�������C��q�͏�v�Ȗ��k�ɂ���ĕی삳��Ă���̂ŃA���g�V�A�j����K�v�Ƃ��闝�R�͕�����܂���B

�쐶��̃C�l�͖��̐�[���ɉсE䊁i�m�M��m�Q�j�Ƃ����j��̓ˋN�������Ă��܂��B���̓ˋN�̓C�l�Ȃ̑����̐A���Ɍ����C�����ɕt�����Ė��ɕ�܂ꂽ��q�������ɉ^��ł��炤���߂ƍl�����Ă��܂��B�����Ɋ��n�������͕䂩��ȒP�ɗ���鐫���i�E�����j�������Ă��܂��B�C�l���͔|�����ł�䊂�E�����͍͔|�̏�Q�ɂȂ�܂��̂ŕi����ǂ��s���Ă��܂����B

�L�F�f�Ă�䊂������̂������C�쐶��̌Â��`�����c���Ă���̂ŁC�u�Ñ�āv�ƌĂԂ��Ƃ������悤�ł��B�u�Ñ�āv�Ƃ������t�̋����͂Ȃ�ƂȂ����}�����������܂����C����ɉ����ĐF�f�Ă̐F�f���̂��̂����N�ɗL�p�ł���C���Ăɔ�ׂă~�l�����̊ܗL�ʂ��������ߌ��N�H�i��W�Ԃ��Ă��鑤�ʂ�����܂��B

�L�F�f�Ă͓��{�ł͐_���Ȃǂƌ��т��ȂnjÂ����j�������Ƃ������̂͊m���ł����C�F�f�̏��Ȃ��R���ɔ�ׂē��{�Ŗ{�i�I�ɐ��c�k�삪���y��������̂��̂ɋ߂��Ƃ����؋��͂���܂���B���݂ł������암�ł͗L�F�f�Ă����ʂɐ��Y�E���ʂ��Ă���C���ʂ̂��̂Ƃ����킯�ł͂���܂���B

�Ƃ͂������̂̓��{�̗L�F�f�Ă̑����͔M�уW���|�j�J��ł���C���̌���ł͌Ñ�ĂƌĂ�鎑�i�͂��肻���ł��B�Ƃ��낪�C���{�ł͗L�F�f�Ă͂ǂ��炩�Ƃ����ƈْ[��Ƃ��Ĕ��Q����Ă������j������܂��B

�C�l�͂قƂ�ǎ��ƎŌ������܂����C����m���ŋN���鎩�R��z���������܂���B�ׂ̐��c�ŗL�F�f�Ă��͔|�����ƁC�G�킪�����邱�ƂɂȂ�܂��B���̂��߁C��ʂ̃R���̕i�����ێ����邽�߂ɂ́C�L�F�f�Ă͂���܂��̂ƂȂ�܂��B

�����ɓ����Ă���̓R���̓����ɉe���������߁C�L�F�f�Ă͎��X�Ǝp�������C���̃R���ƂȂ��Ă����܂��B�Ƃ��낪�ŋ߂ɂȂ��āC���̗L�F�f�Ă��Ñ�ĂƂ��č������i���l�����悤�ɂȂ�����C���邢�͒��������̍ޗ��ƂȂ��Ă��܂��B

�܂��C�쐶��ɋ߂��`�����c���C�l�͐����J�������C�r��n�Ŗ��엿�E���_��ł���v�Ɉ炿�C�a�Q���⊱�ɂ����������������܂��B���̂悤�Ȉ�`�`���͌��݂̕i��̉��ǂɊ�^����ƍl�����Ă���C�M�d�Ȉ�`�q�����Ƃ��Ă̑��ʂ������܂��B

���l�̂��Ƃ̓A�W�A�e�n�ō͔|����Ă������̒n��ɓK�����������̕i��ɂ��Ă������܂��B������Ƃ���邻���̕i��͑����̈�`�q�������܂�ł���C���̒��ɂ͍���̕i����ǂɂ͌������Ȃ����̂����邩������܂���B����N�Ԃɂ킽��_���������~�ς��Ă����R���̐������l���������邱�Ƃ͐l�ނɂƂ��đ傫�ȑ����ƂȂ�\���͌����ď������͂���܂���B

�������̔����̏h�ł͏��������Ă̂��͂�������������Ƃ��ł��܂����B���Ăł��̂Ŗ{���ɐ^�����ł��B������������Ăł���C�H���͂܂�������a��������܂���ł����B

�C���h�l�V�A�E�X�}�g���������̃u���X�^�X�M�̒��Ō����������̂ł��B�o�i�i�̗t�ɂ����ŏ��������̂ł���C�������̂Ǝ��F�̂��̂�����܂����B���F�̂��͔̂M�уW���|�j�J�̂����Ăł���C�������͔��f�����܂������炭�����Ă��Ǝv���܂��B����A�W�A�ł͂����Ă͂قƂ�Ǐ����ĐH�ׂ镶���ł����C���邿�Ă�|���ɓ���Ē��ɂ����ď�������������܂��B

�C���h�l�V�A�E�W�������̃o���h���̋߂����u�`�p�i�X�v�Ƃ�������ۗ{�n������܂��B�h�̒��ɉ�������Ă���C���m���̓��D�̒��ʼn�����y���ނ��Ƃ��ł��܂��B���̎��ӂ͐��c��ʎ������L�����Ă���C�����ŏ��������ۂ��C�l�������܂����B

�ߊ���Ċώ@���Ă���݂�Ɩ����獕��䊂��o�Ă��܂��B䊁i�̂��j�̓C�l�Ȃ̐A���̎�q�������Ă���j�̂悤�ȓˋN�ł���C�����Ȃǂɕt�����₷�������������Ă��܂��B����͓�����}��Ď�q���L���`�d����헪�ł��B

�R���̖쐶���Ñ��ɂ͂�����䊂��t���Ă��܂������C���ɂ����Ă�䊂͐G��ƃ`�N�`�N���邵�C��Ƃ̎ז��ɂ��Ȃ�܂��̂ŁC�ߑ�i��ł�䊂��Ȃ��悤�ɕi����ǂ���Ă��܂��B䊂̐F�͌��Ă̐F�Ɨގ�����͂��ł��̂ŁC�����̃R���͗L�F�f�ĂƐ���ł��܂��B

���{�ō͔|����Ă���ԕāC�摜���u�F�{�̉ԏ��v������p���܂����B������Ԃ���䊂��o�Ă��܂��B�F�ʓI�ɐԂ��ڗ����܂��̂ŐԂ����イ�����~�����悤�ȕs�v�c�Ȑ��c���L�����Ă��܂��B

���Ă͂����ꂽ�h�{�H�i�ł�

�l�ނ��C�l�̖쐶�킩��ǂ��`���̂��̂�I�яo���앨�Ƃ��č͔|���J�n���������͐��m�ɂ͕������Ă��܂���B�l�Êw�I�؋����班�Ȃ��Ƃ�7000�N�O�i�����炭9000�N�O�j�ɂ͍͔|���n�܂��Ă���C����ȗ��C�R���̓A�W�A�����X�[���n��̎�v�ȐH�ƂƂȂ��Ă��܂��B

���E�j�̑唼��ʂ��ē�A�W�A�C����A�W�A�C���A�W�A�͐��E�ł����Ƃ��l�����x�̍����n��ƂȂ��Ă���C����͍������Y���������ƃ����X�[���C��Ɏx����ꂽ���̂ł����B

����1700�N�ɂ�������{�Ɖp���̐���l���͂��ꂼ��2300���l�C500���l�ł����B���݂̉p���͓��{��1.5�{�̍k��n�ʐρC����ɂ��̐��{�̖q���n��L���Ă��܂��B1700�N�̎��_�ł����̔䗦�͂���قǕς��Ȃ��Ɛ���ł��܂��B

�ɂ�������炸�C�����̓��{�͉p����2.6�{�̐l����}�{���Ă������Ƃ̓A�W�A�����X�[���n��̈��̍������Y�������̂܂ܔ��f���Ă��܂��B���݂ł͈��̓A�t���J�C��Ăɂ��L�����Ă���C���E�l���̖����R������H�Ƃ��Ă��܂��B

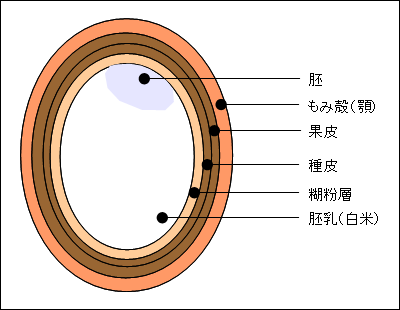

���݂̃R���̐��E���Y�ʁi���x�[�X�j�͂��悻6���g���ł��B���̐��l�͖��x�[�X�̂��̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�R���͖������ā����ĂƉ��H���K�v�ȍ����ł���C���ꂼ��̒i�K�ŏd�����ς��܂��B���d�ʂ�100�Ƃ���ƌ��Ă͂��悻70-75�C���Ă͂��悻65�ƂȂ�܂��B���ĂɊ��Z����Ɛ��E���Y�ʂ�4.5���g���ƂȂ�܂��B

����100g�̃J�����[�͖�350kcal�ł��̂ŁC���l��1���̕K�v�J�����[2500kcal�����Ă����Ŏ��Ƃ�����悻700g�ƂȂ�܂��B1�N�ł͖�260kg�ƂȂ�܂��B���Ă̍f�����̕����ɂ̓r�^�~���C�~�l�����C�H���@�ۂ��L�x�Ɋ܂܂�Ă���C�����ꂽ�h�{�H�i�ł��B

1�N�Ԃ�250kg�i1��680g��4.56���j�̌��Ă�H�ׂ�ƕK�v�ȃJ�����[�i2500kcal/���j�C����ς����i54g/���j�C�H���@�ہC�r�^�~��B�Q�C�r�^�~��E�C�t�_�C�S���C�}�O�l�V�E���C�}���K���C�Z�����C�����C������ێ悷�邱�Ƃ��ł��܂��B

����Ɏ��b�ƃr�^�~��A�C�r�^�~��C�ȂǂH�Őێ悷��Ώ\���ȉh�{���Ƃ邱�Ƃ��ł��܂��B���Ă��u250kg/�N�v�H�ׂ�Ɓu2500kcal/���v�̃J�����[�ƕK�v�ȉh�{�f�̑唼���ێ�ł���Ƃ���ƕ�����₷���Ǝv���܂��B�����ł͂��̂悤�Ȃ킯�ɂ͂����܂���B

�R���͂��̂悤�ɂ����ꂽ�h�{�H�i�Ȃ̂ŏ]���̃A�W�A�����X�[���n�悾���ł͂Ȃ��C�A�t���J�C���[���b�p�C�k�āC��ĂɍL�����Ă��܂��B��v�R�����Y���̐��Y�ʂƏ���ʁi2008�N�j���݂�ƒ����ƃC���h�̐l���卑�Ŕ����ȏ���߂Ă���C�A�W�A�ȊO�ł̓u���W���C�č��C�i�C�W�F���A�C�G�W�v�g�Ȃǂ�����o���Ă��܂��B

���ꂼ��̍��͑����̍����l��������Ă��܂��̂ŃR���̑唼�͎������ŏ����邱�ƂɂȂ�܂��B1�l������̔N�ԏ���ʂ̓J���{�W�A�C���I�X�C�x�g�i���C�o���O���f�V���ł�200kg���Ă���C�^�C�C�C���h�l�V�A�C�t�B���s���C�����Ȃǂł�100kg���Ă��܂��B

�C���h�k���C�����k���͏�������H�ɂȂ��Ă��܂��̂Ő��l�͏������Ȃ��Ă���C�R������H�ɂ��Ă���n��ł�200kg�ɋ߂����l�ƂȂ�͂��ł��B���{�ł�1970�N��O���܂ł�100kg�������Ă��܂������C�H�����̕ω�����ьy�J�����ɂ�茻�݂�65kg���x�ɂȂ��Ă��܂��B

�����100kg���x�܂Ō��コ�����1�N�Ԃ�400���g���̏��������v�Z�ł���C���傤�nj��������z�����邱�Ƃ��ł��C���H���������i�J�����[�x�[�X�j���������コ���邱�Ƃ��ł��܂��B

���Ă̍\���C�u���v�͉ʕ��ł����Ɖʎ��ɑ������C�u������v�ɂ�������ی삵�Ă���ŊO��̖�����i�o�j�����������������̂��u���āv�ł��B�u���āv�̌��͈Â����邢�͐F���Z�����Ƃ��Ӗ����܂��B���Ă̕\�w�ł���ʔ�C���C�Е��w�ɂ͒��x�̍��͂�����̂̓�����ی삷�邽�߂̐F�f���܂�ł���C���ꂪ���Ă̐F�ƂȂ��Ă��܂��B

��ʓI�Ɍ��Ă����̂܂ܐ��т���ƌł��ĐH�����悭����܂���B���̂��߁C���Ă̕\�w������藎�Ƃ��C���Ăɂ��܂��B���̍H�����u���āv�Ƃ����C�������x�ɂ��u�ܕ��Â��v�C�u�����Â��v�ȂǂƌĂ�Ă��܂��B

���ĂƂ́u�\���Â��v�ɑ������C�ʔ�C���C�Е��w��������̕��������S�ɏ���������Ԃ������܂��B���Ăŏ������ꂽ�����ɂ̓r�^�~����~�l�����Ȃǂ���������܂܂�Ă��܂��̂ŁC���Ă͐H���̂��߂ɃR���̂����Ă���h�{������������H���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B

| �h�{�f | ���� | ���� | �ێ�ڕW |

|---|---|---|---|

| �G�l���M�[�ikcal�j | 370 | 365 | |

| �Y�������ig�j | 77.2 | 80.0 | |

| �H���@�ہig�j | 3.5 | 1.3 | 13.5 |

| ���b�ig�j | 2.92 | 0.66 | |

| ������ig�j | 7.94 | 7.13 | 60 |

| �����ig�j | 10.4 | 11.6 | |

| �r�^�~��A�i��g�j | 0 | 0 | 850 |

| �r�^�~��B1�img�j | 0.40 | 0.07 | 1.4 |

| �r�^�~��B2�img�j | 0.093 | 0.05 | 1.6 |

| �t�_�i��g�j | 20.0 | 8.00 | 200 |

| �r�^�~��C�img�j | 0 | 0 | 100 |

| �r�^�~��E�img�j | 1.2 | 0.11 | 7 |

| �J���V�E���img�j | 23 | 28 | 800 |

| �S���img�j | 1.47 | 0.8 | 7.5 |

| �}�O�l�V�E���img�j | 143 | 25 | 310 |

| �}���K���img�j | 3.74 | 1.09 | 4.0 |

| �Z�����i��g�j | 23.4 | 15.1 | 55 |

| �����img�j | 333 | 115 | 700 |

| �J���E���img�j | 223 | 115 | 2000 |

| �����img�j | 2.02 | 1.09 | 11 |

���Ă���є��Ă�100g������̉h�{���C�ێ�ڕW�́u��U��������{�l�̉h�{���v�ʁv�Ɓu�����s�����ی��ǁv�̃f�[�^�����݂��Ă���C���݂ɍ���Ȃ����l������܂��B���������̖ڈ��Ƃ��Čf�ڂ��܂��B

���̈�N

���y����

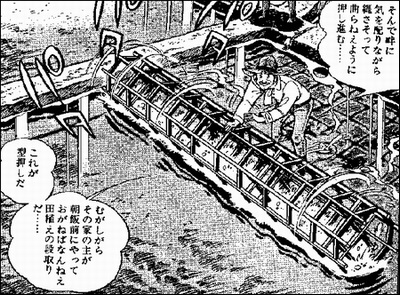

�O�N�̔ӏH���~���z�����t��ɍs���܂��B�H�̎��n�͂قƂ�ǂ̐��c�Ńg���N�^�[���g�p����C�����ƒE�������s�ōs���܂��B����͏��������Ċ�����̐��c�ɂ܂���܂��B���������āC���n��̐��c�ɂ͐芔�ƈ��炪�c����܂��B����ɁC������ŏo�����k�����̂܂܂������͒Y�������Đ��c�ɖ߂���܂��B

�����͎��̓c�A���܂łɂ͕��H������K�v������܂��̂œy�ƍ����邽�߂Ƀg���N�^�[�Łu�r�N�����i�V�n�Ԃ��j�v�����܂��B���������c�̓y�͉�ɂȂ�܂��̂ŁC������ӂ����̂悤�ȏ�Ԃɂ��܂��B����ɓc�A���܂łɂ͐������C�y������ɍׂ����ӂ��C�\�ʂ����炩�ɂ��܂��i�ォ���j�B

���̓y�Â���̂��ߎ��n�̏����O����c�A���̏����O�܂Ő��c�͐�����C������g���N�^�[�����邱�ƂɂȂ�܂��B�c�A��������n�܂ł͂�������4������ł��̂ŁC���݂̐��c��1�N�̔����͐��̖�����ԂƂȂ�܂��B

����ɑ��āu�s�k�N�͔|�v�Ƃ������c�̓y���k���Ȃ��_�@������܂��B���̔_�@�͎��n������c�ɐ�������i�~���X���j�Ƒg�ݍ��킳��邱�Ƃ������C��N�̑唼�𐅓c���ɂ��Ă����C�y���N�������ƂȂ��C���̂܂ܑO�N�̐芔�̊Ԃɓc�A�����s���܂��B

���̔_�@�ł͌ł����c�ɓc�A��������킯�ł�����C�c�̍�����v�Ɉ琬����K�v������܂��B���̕c�͌ł����c�ɂ��傫�ȍ���C�S�̂Ƃ��ď�v�Ȃ��̂ƂȂ�C�a�Q���ɋ����Ȃ�܂��B�����Ă݂�C�ʏ�̉ߕی�̔_�@�ł͂Ȃ��C�쐶�̋����������o���_�@�ł��B

��N�̑唼�����̂�����ł���C�y�n�̕����I�ȏ�͂���܂���̂Ŏ��R���ɋ߂��Ȃ�܂��B���c�ł͑����̔������⏬�������L���Ȑ��Ԍn�����C���w�엿�Ɣ_��Ȃ��ň������邱�Ƃ��ł��܂��B

���c���

�c����邽�߂ɂ͂܂����N������̏[����������i���˂��݁j���K�v�ł��B�O�N���n���ꂽ���̂��܂��u�����I�v�ɂ��I�ʂ��܂��B�����̔�d��1.13�i��10���b�g���ɉ�2.1kg�j�ł���C����i�ł�Ղj�̏[�����Ă��Ȃ����͕���������܂��̂ł������������܂��B

����͕a�C�̌����ƂȂ�J�r��ہC���邢�͊Q���Ȃǂɉ�������Ă��邱�Ƃ�����܂��̂Ŗ�i�t�i�E�ۍ܁{�E���܁j�ɐZ�Ђ��ď��ł���K�v������܂��B�_���ł͂��̂悤�ȏ��ōς݂̎����̔����Ă��܂��B��i�̑����60�x�̂�����10���ԂقǐZ�Ђ��邱�Ƃɂ����ŏ������邱�Ƃ��ł��܂��B

����Ŏ��O�����͂ł��܂����̂Ŏ���𐅂ɐZ���Ĕ�������Ȃ����܂��B����܂ł̕K�v���Ԃ͐����Ɠ����̐ς�100���E���Ƃ���Ă���C10���ł�10���C20���ł�5���̌����ł��B�������C���ɐZ���������ł͖��ɂ�锭��̌̍����o�Ă��܂��B

���̂��߁C70���E��������Ŕ���œK����32���̂�����1���Z�Ђ��܂��B���̉����ɂ��Z�Ђł��ׂĂ̖��̔��肪�����܂��B���̔���ƕc�̐��������낤�Ƃ������Ƃ͓c�A�������邽�߂ɂ͏d�v�ȏ����ƂȂ�܂��B�炿�̗ǂ��c�ƈ����c�����݂��Ă��Ă͓c�A����̐��Ǘ��Ȃǂ�����Ȃ�܂��B

�c�A���̎����͒n��ɂ��قȂ�C��������5���̏��{���牺�{�ɍs���܂��B�c����Ă邽�߂ɂ�40���قǂ��K�v�ł��̂ŁC�c�A������t�Z���āu�d��v���s���܂��B�c����Ă���ɂ͐��c�̈ꕔ���͂��Ă��̂܂ܐ̂Ȃ���̕c���ɂ�����̂ƈ�c�����g�p������̂�����܂��B���݂̓c�A���͂قƂ�Ǔc�A���@���g�p���܂��̂ŋ@�B�ɍ��킹����c���ň�Ă܂��B

���c�A��

�c�A���@���g�p�����ꍇ�ł͖��C�Ȃ��̂Ő̂Ȃ���̎��Ƃ̓c�A���ɂ��Đ������Ă݂܂��B�c�A�����@�B�������ȑO�́C���c�̈ꕔ��c���ɂ��āC�c����Ă܂��B���������c��c��������������i�c�Ƃ�j�C���ł܂Ƃ߂đ������܂��B���̕c�̑������������Ɏ��t���������ɓ���C����Ɉꑩ�������C�E���2-3�{���邢��4-5�{������ĐA���Ă����܂��B

���̂Ƃ��������Əc�������꒼���ɂȂ�C�������ϓ��ȊԊu�ɂ���K�v������܂��B����͏����⊠����Ƃ������I�ɍs�����߂ł��B���̂��߁C�A����ꏊ�ɖڈK�v������C�u�c�A�^�g�@�v�C�u�c��K�v�̂悤�Ȃ��̂��g�p���ēD�c�Ƀ��C������������ڈ��u���悤�ɂ��܂��B

�܂��C�c�����̖ڈ�ɒ|�𗧂āC�������ɓ���Ėڈ�Ƃ���Ƃ������@������܂��B���̂悤�ɐ��R�Ƃ����c�A���͖������ォ��̂��̂ŁC�]�ˎ���܂ł͖ڌ����ŐA���Ă��܂����B

���̏�����Ƃ��I���ƈ�Ƒ��o�œc�A���ƂȂ�܂��B��Ƃ̐��c�͈��Ǘ��̓s����C������ԂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��]�܂����̂œc�A���͂ł��邾���Z���ԂŏI��点�C��̐����Ԃ����킹��K�v������܂��B�c�A���͎��ԂƂ̐킢�ƂȂ�܂��B

�c�A���̂悤�ɒZ���ԂɏW�������J���͂��K�v�ȂƂ��C�u���i�䂢�j�v�ƌĂ��n��̏����������@�\���܂��B�ߏ��̐l�X�������ɂ������C�J���͂��W�����ĒZ���Ԃœc�A�����ς܂��܂��B

1���i10�A�[���j�̖ʐς�1000m2�ł��̂�32mX32m�Ƃ������Ƃ���ł��B��ʓI�Ȗڈ��͗�̊Ԋu�i���ԁj��30cm�C���Ԃ�20-25cm���炢�Ƃ���Ă��܂����v�Z���₷���悤�ɏ��ԁC���ԂƂ�30cm�ŐA����Ƃ���Ɩ�11,000���ƂȂ�܂��B���ꂾ���̊�������ŐA����Ƃ�����ǂ̂��炢�̎��Ԃ������邩�f�l�Ȃ�Ɍv�Z���Ă݂܂����B

30cm�Ԋu�ł͎�̓͂��͈͂�5�����ł��̂ō�Ƃ͉�������5����A���Ĉ���O�Ɂi���Ɂj�i�݂܂��B1��������̎��Ԃ�5�b�Ƃ����5����A���Ĉ���ړ�����30�b�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̃y�[�X�ŋ@�B�I�ɐA���Ă�����1���Ԃ�10���̌v�Z�ɂȂ�܂��̂ŁC1.1�����ł�1100����18���ԂƂȂ�܂��B

���ۂɂ͂��̂悤�ȃy�[�X�������ƈێ�����͍̂���ł���C�c�̉^���Ȃǂ�����܂��̂�25���ԁi�l�E���ԁj�Ƃ������Ƃ���ł��傤�B�꒬���i10���j�ł�250�l�E���ԂƂȂ�C10�l�ō�Ƃ��Ă�25���Ԃ͂�����v�Z�ƂȂ�܂��B�c�A����Z���ԂŏI��点�邽�߂ɂ͑��ݕ}���̎d�g�݂��K�v�ƂȂ�킯�ł��B

���݂ł͓c�A���@����������Ă���C�n�E�X�����c�������o���C�c�A���@�ɃZ�b�g���܂��B����Ŋ���20cm�ł�1����2���Ԃ��炢�ōς܂��邱�Ƃ��ł��܂��B��A����25���ԁC�c�A���@�ł�2���Ԃł���C�@�B�̎g�p�ɂ��_��Ǝ��Ԃ̌y�����ǂ�قǑ傫�Ȃ��̂ł��邩��������܂��B

�����Ǘ�

�c�A����̏����Ǘ��ł����Ƃ��d�v�Ȃ̂͐��Ǘ��ł��B�܂��c����͍����������肵�Ă��炸�C�����ɂ�����قǑϐ�������܂���B����n�ł͓c�A�����̕��ϋC���͒Ⴂ���߁C���̕ۉ����ʂ������Ǘ����K�v�ł��B

����ɑ��āC�c���\���Ɉ�ĂĂ���c�A��������͔|���@������܂��B���Ƀ|�b�g�^�̈�c���𗘗p����P�[�X�͕c���̓y�ƈꏏ�ɐA�������܂��̂œc�A���̒��ォ�琅�[��[�����邱�Ƃ��ł��܂��B����͎G����Ƃ��Ă͂ƂĂ��L���ł��B

�c�A������2�T�Ԃقǂō����Ȃ���ŐV�����������Đ�����h�{�����\���z���ł���悤�ɂȂ�܂��B���̍����������肷�邷�邱�Ƃ�_�Ɨp��ł́u�����v�Ƃ����C���̌�͂ǂ�ǂ����܂��B���L���ƂƂ��ɗt�𑝂₵�Ă����܂��B�܂��C�e�s�i��s�C���b�j����}�肪�o�Čs�𑝂₵�Ă����܂��B������u�����v�Ƃ����܂��B

�_�Ƃ͂��ꂼ��͔̍|���j�ɍ��킹�Ď{����s���܂��B��܂��Ɏ{��ɂ�2�ʂ�̕��@������悤�ł��B��͈��̏����Ɣӊ��ɍs���u�u���^�v�ł���C������͒��Ԋ��ɍs���u�t�u���^�v�ł��B�������j�����������{�̈��ł����C���݂ł��n����ɍœK�Ȕ_�@���H�v����Ă��܂��B����ɑ��Ď��R�_�@��s�k�N�͔|�ł͓c�A����̎{��͍s���܂���B

�������i��1�{�̈�͑������̂ł͏\���{�̌s�����悤�ɂȂ�܂��B1�{�̌s��1�{�̈������C1�{�̈��ɂ͂��悻50-150���̖������܂��B���R�C���h�Ȍs�ɂ͗��h�Ȉ�䂪���C��������̖������܂��B

�c�A���̎��Ɉꊔ�����艽�{�̕c��A���邩�C���Ԃ��ǂ̒��x�����邩�͍͔͂|���j�ɂ�茈�܂�܂��B1�{�A���̏ꍇ�͕������͑傫���Ȃ�C2�{�A���C3�{�A���Ɛ��𑝂₵�Ă�����1�{������̕������͌������܂����C���s���i�䐔�j�͑����܂��B

�܂��C���Ԃ�������Ƒ��z�������̍����܂œ��邽�ߐ���͂悭�Ȃ�܂����C�����ʂ�܂��̂ŕa�C�ɂ�����Â炭�Ȃ�܂��B�_�Ƃ͂ǂ�����Ώ�v�ŒP���̍����R����肪�ł��邩�C�n��̊��ɍ��킹�č͔|���@���H�v���Ă��܂��B

���o��

��͕����ɂ��s���𑝂₵�C�����Ɍs�̏㕔�ł͎��X�ƐV�����t�����Ĕw���������Ă����܂��B�������C�o���30���قǑO�ɂȂ�ƐV�����t�͍���Ȃ��Ȃ�C����ɕ�̌������n�߂܂��B

���ꂼ��̌s�ōŌ�ɍ��ꂽ�t�܂�s�̂������ɂ��t���u�~�t�i�Ƃ߂́j�v�����C�e�s�̏ꍇ��12�����邢��13���ڂƂȂ�܂��B���̂��߁C�e�s�̗t���𐔂��邱�Ƃɂ��C�t�̌`���������̌`�����Ɉڍs���Ă��邱�Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��܂��B

�s�̐�[���ɂ͗c�䂪�`������C�o���10-12���O�ɂ͗Y���ׂ⎓���ׂ���������C�s�̐�[���͐L�т�ƂƂ��ɂӂ����ł��܂��B������u���݊��v�ƌĂ�ł��܂��B���̂ӂ���݂���o�䂪�߂����Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��܂��B

�c�A������75���قǂŎ~�t�̊Ԃ���W�ΐF�̕䂪����o���܂��B���ꂪ�u�o��v�ł��B��̒�����20cm�قǂł���C8-10�̐߂�����C���̐߂����{���}�[�i�ꎟ�}�[�j���o���C�e�}�[����͂���ɑ�̎}�[��������Ă��܂��B�����̎}�[�ɉԂ����܂��B

��̉Ԃ�2���̗ΐF�̉o�i�����j�ɕ�܂�Ă��܂��B���̉o�͊J�Ԏ��ɊJ���C��ɂ͍Ăѕ��C��q�̐����ɍ��킹�d�����F�ɂȂ��Ă��݊k�ƂȂ�܂��B�o�͉Ԃ�ی삷��ƂƂ��Ɏ�q��ی삷��������ʂ����Ă��܂��B

��͏o�䂷��Ƃ��̓��̂����ɕ�̏㕔�̉Ԃ��珇���J�Ԃ��܂��B�J�Ԃ͐����ԂŏI���C���̌�o�͕��܂��B��͕��}�Ԃł����C���ۂɂ͊J�Ԃ̒���Ɏi���Ǝj���s���Ă��܂��܂��B

��͎��R��z�i���̉Ԃ̉ԕ����t���j���邱�Ƃ͂܂�ł���C�V�����i�����邽�߂̐l�H��z�ɂ͓��ʂ̋Z�p���K�v�ł��B�l�H��z�ł͉Ԃ��J���O�ɕ�e�ƂȂ��̕��43���̂�����7���ԒЂ��ĉԕ����@�\���Ȃ��悤�ɂ��܂��B���̌�C�����Ă߂��ׂ�I�o�����C���e�̈�̉ԕ������܂��B��z���I���Ƒ��̉ԕ�������Ȃ��悤�ɂ��邽�߁C�����ɑ܂������܂��B

�ɂ�������������B���n�߁C�����ɂ������ł���q�[�̑g�D�S�̂����B���n�߂܂��B�o��i���j��C���悻25�����炢�ŊO�`�I�ɂ͖��̑傫���ɂȂ�܂��B���̍��̌��Ă͂܂��ΐF�ł��B���̌�������ɂł�Ղ~�ς���Ă����i�[�����j�C����������C���Ė{���̐F�ƂȂ�܂��B���݊k�������F�ƂȂ�C40-45���Ŋ��n�����}���܂��B

�R���̂ł�Ղ��30%�͏o��ȑO�Ɍ��������ꂽ���̂ł���C�c���70%�͏o���̌������ɂ����̂ł��B�܂�C�o��܂ł͈�̖{�̂��`�����邽�߂Ɍ������Y���͗��p����C�o���̌������Y���͖��̏[���ɏ[�Ă��Ă��܂��B

�������

������F�ɂȂ��Ă�����V����݂Ȃ�����ł��B�ڈ��Ƃ��Ă͓c�A������110���C�o�䂩��40-45���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���݂̋@�B�����ꂽ�_�Ƃł̓R���o�C���Ŋ����C�����ɒE�����Ė��̓^���N�ɒ��܂�C����ׂ͍������Đ��c�ɎU�z����܂��B���v���Ԃ�1���i10�A�[���j��30���Ƃ������Ƃ���ł��B���n���ꂽ���͂����Ɋ����@�Ŋ�����������܂��B

�c�A���Ɠ��l�ɋ@�B������Ă��܂��Ɓu�R�����̂�����v�ɂȂ�܂���B���ꂪ�芠��ɂȂ�Ɠ��e�͂����ԕς��܂��B���Ƃ̏ꍇ�́u�����v�Ɓu�����v�̓�̍H���ƂȂ�܂��B

�����ɂ͐�p�̊����g�p���܂��B���̊��͐n��ɋ��̂悤�ɏ����ȃM�U�M�U�����Ă���C�u��芙�v�ƌĂ�Ă��܂��B���̊��͐n�悪���ׂ�Ȃ��̂ň���ł͂Ȃ��ł��s���������A�����̂ɓK���Ă��܂��B

�E�����̐l�͈�芙���E��Ɏ����C��̊�������ł���ō����̕������܂��B���̂܂܁C3-4�����܂Ƃ߂Ă����Ǝ肪�����ς��ɂȂ�܂��̂ŁC���˂���Ԃʼn��ɒu���C�����3-4�����܂��B

����2��������Ƃ����X���Ɍ��������C���ɕt���Ă�������2�{�قǎ��o���Ĉ�Ă���C��̑���3��قlj���̍��킹�ڂ��˂���C�Ō�Ɏc��̕������قǂ��Ȃ��悤�Ɉ���̕����ɂ����点�Ă����̒��ɉ������݂܂��B

��������ƁC��͌���X���̋L���𗯂߂Ă��܂��̂ŁC�����̂��߃n�U�i�x���ɕ����i�̉��_��n�������́j��Y�ɂ����ēV����������Ƃ��ɓs�����ǂ��̂ł��B���͂��̍�Ƃ����X�Ƒ����邱�ƂɂȂ�܂��B

�P���Ɋ���肾���ł���1��1���͉\�ł����C�V���������܂߂��1����2���͂������ƂƂȂ�܂��B�����Z���ԂŏI��点�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁC�c�A���Ɠ��l�Ɂu���v���@�\���Ă��܂����B

���݂ł��V�������i���R�����j�ɂ�������Ă���_�Ƃ͂���܂��B����́C�������Ԓ��ɖ��͂܂��s�ƂȂ����Ă��邽�߁C�Ǐn�ɂ�肳��ɔ����������̂ɂȂ邩��Ƃ���Ă��܂��B

| 3�� | �� |

|---|---|

| 4�� | ������Z�Ё����� |

| 5�� | ���r�ォ�� |

| 6�� | ��2�T�Ԃقǂō����������肵�Ă���i�����j |

| 7�� | �� |

| 8�� | ����䂪�ق�100cm�ƂȂ� |

| 9�� | ����̓���������Ă��� |

���̈�N�J�����_�[�ł��B�����悻�̖ڈ����u�ސE�������`�v��2006�N�͔|�L�^�����Ƃɍ쐬���܂����B���̃T�C�g�͑ސE��Ɏ��Ƃ̔_�Ƃ��p�������̃R�����̗l�q���ڍׂɋL�^����Ă��܂��B���̔N�͓c�A�����犠���܂ł͖�110���ƂȂ��Ă��܂��B

�����E�M�B�ȁE�M���i�J�C���j�̋ߍx�ɂ͏��������������C�̂Ȃ���̔_��Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B�ʐ^���u�M�k���v�̕��i�ł��B4�����{�œc�A���̏������s���Ă��܂����B�쉈���ɂ킸���ȕ��n���L����C�����ɑ����ɎΖʂɂ͒I�c������܂��B���n�ƕ\�������y�n����Ɍ������Ċɂ₩�ɌX���Ă��邽�߁C�ʐς̍L���I�c�̂悤�Ȃ��̂ł��B

�u�M�k���v�ɂ�����r�N�����̕��i�ł��B�̂Ȃ���̋��ɂЂ��������Ōł��Ȃ����n�ʂ��@��N�����Ă��܂��B�g�p���Ă��鏛�͖ؐ��ł��B

�u�M�k���v�ɂ�����ォ���̕��i�ł��B�������ēy���ӂ��C����ɕ\�ʂ̓y�𐅂ƍ����Ċ��炩�ɂ��܂��B

�������S���ł���͓̂V���_�ł��B���̒n��ł͂��̂��^�ԂƂ��͂قƂ�ǂ��̓�����g�p���܂��B���̎����͐��c�ɑ͔�����܂��̂ł��̓V���_�����܂��B�Ɖ��͕��n����Ζʂ������オ�����Ƃ���ɂ܂Ƃ܂��Ă���C���n���͂��ׂĔ_�k�n�ƂȂ��Ă��܂��B��������C�Ζʂ̒I�c�̏�ɑ͔���^�Ԃ̂͂ƂĂ��d�J���ł��B

�̂̓��{�ł͈�̊Ԋu��K���ɂ����C������肪�e�ՂɂȂ�悤�ɑォ���̏I��������c�̏��c�A�^�g�@�Ƃ�������������āC�D�̏�Ƀ��C���������Ă��܂����B���̊G�́u�ӂ邳�Ɓi������Y���j�v������p�����Ă��������܂����B����̕���͉��H�R���̎R���ɕ����ꂽ�H�c���̎R���ł���C�u�^�ԁv�ƏЉ��Ă��܂��B�^�Ԃ𑀍삵�ēc�A���̏���������͉̂ƒ��̒��ёO�̎d���̂悤���B�^�Ԃ͓��k�̕����ł���C���ɂ��c�A���𐮑R�Ƃ��邽�ߊe�n�ł��낢��ȍH�v�����������Ƃł��傤�B

�����E�_��ȁE�嗝�̓c�A���̗l�q�ł��B���ݕ}���̎d�g�݂�����̂�1���̐��c�ɑ吨�̐l�������Ă��܂����B�����ł͕\�삪�āC���삪���ƂȂ��Ă��܂��B5���͔����肪�I���c�A���̋G�߂ł��B���F�̔��̈ꕔ���͗ΐF�ɂȂ��Ă���C�������c���ɂȂ��Ă��܂��B�̂�ꂽ�c�͒|�̕\��ő��˂��āC�c�A���̌���ɉ^��C�K���ɂ�T����܂��B�c���^�Ԃ͔̂N�̂������j���������͏����ł���C�V���_���g�p����Ă��܂��B���c�̋Ђ�1��ɕ��сC���[�ɂЂ���܂������ɕc��A���Ă����܂��B���{�ɔ�ׂđ�ςȖ��A�ŁC���̊Ԋu�͂킸��10cm�ł��B

�C�l�̐����̗l�q�C�摜���u�C�l�͔̍|���@�v������p���܂����B�C�l�̔N��͎�s�i���b�j�ɐ�����t�̐��ŕ\���C�����t��Ƃ����܂��B�c�A����1������1�T�Ԃ�1���̊����ŐV�����t���łĂ��܂��B���̐����}�ł�5�t���ɍŏ��̕����i2�������j������܂��B

�C�l�̊J�ԂƉԂ̓����\���C�摜���u�C�l�͔̍|���@�v������p���܂����B�o�䂷��Ƃ����ɉo���J���C�����ۂ������ׂ��o�Ă��܂��B���ꂪ�C�l�̊J�Ԃł��B�J�ԂƓ����ɂ����ׂ̐���ނ��j��ĉԕ�����юU�莩�Ǝ��s�Ȃ��܂��B�͊J�Ԍ�2-3���ԂŏI�����C�Ԃ͕��܂��B�J�Ԃ͈��̐�[����n�܂��S�̂��J�Ԃ���̂�1�T�Ԓ��x������܂��B

�o�����Ō��������J�Ԏ����̃C�l�C�����Ō���ƗΈ�F�̐��c�ɔ����S�~���t���Ă���悤�Ɍ����܂��B���̔������̂������ׂł���C�m���ɕ�̏�̕�����J�Ԃ��Ă��܂��B

�Q�ƃT�C�g

- �C�l�iwikipedia�j

- �āiwikipedia�j

- ���iwikipedia�j

- �W���|�j�J�āiwikipedia�j

- �C���f�B�J�āiwikipedia�j

- �Ñ�āiwikipedia�j

- �ԕāiwikipedia�j

- �C�l�iwikipedia�j

- �ł̕s�v�c�Ɩ���

- �Z�����Q�e�B�̎�ȑ�^����

- ���]����ɂ����鐢�E�ŌÂ̈��_��

- �ꕶ�C�l�̕i��ƋN��

- ���{�̈��̋N��

- ���{�l�͂邩�ȗ��b��̓�

- �C�l�̒��Ԃ�m��

- �C�l�̕s�v�c��ǂ��b�C�l�̐����w

- ���N�ԍ�ƒ�

- ���̈�N�i2006�N�j

- ��Q

- �����_�@�̕č��

- �Ȃ��� �H�_������v���U�b�C�l�͔̍|���@

- �������