「乙嫁語り」の世界 その1

乙嫁語り

「エマ」でブレークした森薫さんの第二作です。今回の物語の舞台は中央アジアです。アジア大好きの私としては注目している作品です。「エマ」でも絵の素晴らしさは評判になっていますが,「乙嫁語り」では一段と絵柄が洗練されてきました。

単行本は原画に比べて2/3程度に縮小されていることもあり,まるでインドやインドネシアの細密画のような素晴らしさです。19世紀後半の中央アジアの習俗や生活がていねいに描かれていますので,絵だけを眺めていても十分に楽しめます。もちろん,森さん独特のストーリー展開にも不満はありません。

「乙嫁語り」はエンターブレインが発行する隔月刊漫画誌「Fellows!」に掲載されています。私は「Fellows!」を手に取ったことがありませんので確たることは言えませんが,2か月に36ページのペースで掲載されていると思います。森さんにとっては本当に良質の作品を作ろうとするならばこのくらいの時間をかけざるを得ないのでしょう。彼女が週刊誌ではなく,月刊誌と巡り合ったのはとても幸運なことだったでしょう。

物語の舞台となっている「中央アジア」とはどのようなところで,どのような人々が生活しているのでしょうか。大パミール(中国では大葱嶺と呼ばれています)により東西に分割されたアジア大陸の中央部には,パミールを挟むように東西に二つの大きな盆地があります。

一つは天山山脈,パミール,コンロン山脈に囲まれたタリム盆地,もう一つはヒンドゥー・クシュ山脈とパミールとカスピ海の間に広がる地域です。ここは古くはチュラニア盆地と呼ばれていたようですが,現在は(国家に分割されているため)地域を包括する名称は無いようです。

この二つの地域にはチュルク系の民族が居住していることからトルキスタン(テュルクの土地)と呼ばれており,タリム盆地の方を東トルキスタン,チュラニア盆地の方を西トルキスタンと呼ぶようになりました。

中央アジアを現在の国名で示すと旧ソ連邦に属した5つの国(カザフスタン,ウズベキスタン,トルクメニスタン,タジキスタン,クルグスタン),アフガニスタン,中国の新疆ウイグル自治区を含む地域のことです。もっとも,国連によるアジア地域の分類は国を基本としているため,旧ソ連邦に属した5つの国に限定されています。

「乙嫁語り」の世界は第1巻,2巻はパミールとカスピ海に挟まれた地域となっています。もっとも,単行本の第3巻の流れから推定しますと,カスピ海からイラン,コーカサス,アナトリアあたりまで広がる可能性はあります。

中央アジア概観

パミール以西の中央アジアは北側の草原地帯と南側の乾燥地帯に大きく分けられます。草原地帯は遊牧,乾燥地帯ではオアシスでの定住農耕というように,この2つの地域では人々の生活様式は大きく異なりますので,それぞれ草原世界,オアシス世界と呼んでいます。

遊牧とは羊の移動に合わせた移動生活ですので,住居は固定式のものではなく,馬やラクダで運搬できる程度のものに限定されますし,家財道具も同様です。すべての生活様式は移動を基本にできています。

一方,オアシス世界は定住農耕社会であり,人々はオアシスの単位で集落や町を造り農業により生計をたてていました。キジルクム,カラクムという広大な2つの砂漠では遊牧に必要な植物は無く,水の得られるわずかな土地に人々は集まり,都市(集落)を造って定住生活をしています。もちろん,オアシスの周辺には少数の遊牧民の社会もありました。

この草原世界とオアシス世界には紀元前から西のローマ帝国と東の中華世界を結ぶいくつものシルクロードが通っており,多くの王朝が覇権を争った舞台でもあります。西トルキスタンに点在するオアシス諸都市はシルクロードのオアシスルートの中継地として繁栄を維持してきました。

紀元前4世紀のアレクサンダー大王,5世紀のエフタル,7世紀の突厥の西方移動,8世紀のイスラム・アッバース朝,9世紀のサーマン朝,11世紀のセルジューク朝,12世紀のホラズム朝,13世紀のモンゴル帝国,14世紀のチムール帝国と多くの王朝の興亡が世界史を彩ってきました。

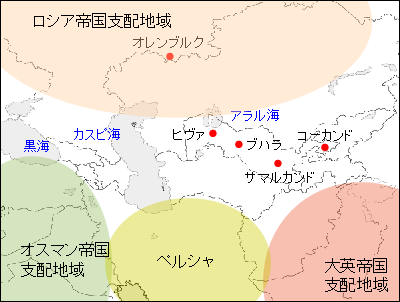

しかし,チムール帝国の輝きが終焉すると,中央アジアはヨーロッパ世界やイスラム世界から隔絶した暗黒の時代となり,世界地図の空白地帯となります。19世紀を迎える頃の西トルキスタンはコーカンド,ブハラ,ヒヴァの3つのハーン国が分立しており,シルダリアの北はカザフ族やキルギス族が,カラ・クム沙漠には剽悍なトルクメン族が徘徊していました。

この時期,中央アジアは北のロシア帝国とインドを支配した英国の勢力圏争いが始まっています。しかし,インドと中央アジアの間にはヒンドゥークシ山脈が障壁となっており,地政学的にはロシアの有利さは明らかでした。

ナポレオンのロシア遠征から17年後の1829年,ロシア皇帝ニコライ1世はドイツの地理学者フンボルトにロシアのアジア地域の学術調査を依頼しました。彼は北緯55度に沿ってウラル山脈を越え,当時は清国が支配していたジュンガル盆地近くまで入りました。

ここから北緯50度に沿って西に進み,カスピ海に達しています。帰国後,彼はフランス語で「中央アジア(Asia Centrale)」を出版しました。このフンボルトが用いた「中央アジア」という名称がアジア内陸部を指した最初の事例となりました。

中央アジアの民族

中央アジアのオアシスおよびファルガナには紀元前からイラン系定住民族が居住していました。彼らがファルガナに建国した国は,すでに漢の時代に「大宛国」として知られていました。司馬遷(前漢時代)の「史記大宛列伝」には「大宛国は田を耕し,稲作・麦作が行われ,人々はブドウ酒を醸造し,良馬が多い。大小70余りの城(オアシス集落)があり,人口は数十万人,武器は弓と矛で騎射をよくする」と記されています。

漢書の時代,中国から中央アジアのオアシス都市に至るシルクロードの一つ「天山北路」は敦煌からイリを経由して天山の北麓を回り,イシィク・クリ湖からサマルカンドに至っていました。

中央アジアのサマルカンドを中心とする地域を根拠地として,東西の交易を担う国際商人として活躍したのがソグド人です。ソグド人は中央アジアの覇権勢力に巧みに取り入り,紀元前から8世紀にかけてシルクロードの国際商人の座を維持してきました。この時代,ソグド人の根拠地はソグディアナと呼ばれていた。ソグド人もイラン系定住民族であり,大宛国を構成していた民族とも近かったかもしれません。

しかし,8世紀にはモンゴル高原からシベリヤにかけて居住していたチュルク系民族(中国語では突厥)がモンゴル高原からカスピ海東岸に至る草原世界を支配するようになりました。突厥は582年に東西に分裂し,8世紀には双方が滅亡しますが,チュルク系民族は中央アジア草原地帯および東トルキスタンの主要民族となります

中央アジアのオアシス世界にはイラン系の民族が先住しており,人口も多いことから10世紀から16世紀にかけてゆっくりと混血し,チュルク化していきます。こうして,パミールの東に暮らすウイグル人,パミールの西に暮らすカザフ,ウズベク,トルクメン人となりました。

チュルク系民族はさらに西に移動し,アジアの西の端であるアナトリア(現在のトルコ)にオスマン帝国を建国しています。そのため,それらの民族を総称してチュルク系民族といいます。

アナトリアはかってのビザンツ帝国(東ローマ帝国)の版図でしたが,イスタンブールの陥落により滅亡しています。19世紀の中央アジアは西のオスマン帝国,北のロシア帝国,東の清王朝,南の大英帝国(インド)というように強大な帝国のパワーゲームの地となっていたのです。

ロシア帝国の領土拡大

19世紀のヨーロッパの軍隊の主力は火器を使用する歩兵軍団でした。ナポレオンがエジプトに侵攻したときマムルーク朝の騎馬軍団がまったく歯が立たなかったように,中央アジアでも近代的なロシア軍に対して敵対できる勢力はありませんでした。

しかし,中央アジアは広く,山岳地帯,砂漠地帯など自然の要害を越えて軍隊を進めるのはそう簡単なことではありませんでした。それでもロシア軍は自国の支配地域にいくつかの戦略拠点を作り,少しずつ中央アジアに地歩を固めていきます。

1812年にカザフスタンを制圧し,ロシアの行政支配はカザフ草原におよぶようになりました。しかし,その年ナポレオンのロシア遠征があり,国内の混乱によりロシアの拡大政策は一時的に停止しました。

この頃,ロシアの確たる支配地域はようやくウラル山脈を越えた辺りであり,ウラル川沿いのオレンブルクが中央アジア進出の拠点となっています。ロシアはカザフ族を定住化させ,その植民地化を推し進めていきました。

当時のロシアを悩ませていたのはヒヴァ・ハーン国の横暴さでした。ロシアの隊商を襲い商品を略奪していました。また,カラ・クム砂漠に根拠地をもつトルクメン族はロシア人を捕らえ,ヒヴァの市場に奴隷として売り渡していました。

1836年,オレンブルクでヒヴァの隊商全員が集められ,逮捕・収容すると申し渡されました。ヒヴァに対してはロシア人の奴隷をすべて解放しない限り釈放には応じないという強硬手段がとられました。ヒヴァはのらりくらりと少数の用済みの奴隷の解放でお茶を濁そうとしていまた。

1839年,ロシア軍は武力でヒヴァの制圧に乗り出しました。アラル海の南,中央アジアの沙漠の海に浮かぶ島のようなヒヴァは自然の要害に守られており,軍隊を送り込むのは容易ではありません。西のカラムクも北のキジルクムも飲料水は絶対的に不足しています。オレンブルクの南東200kmのところにあるオルスク砦から遠征隊が出発することになりました。

ヒヴァまではおよそ1600km,このうち400kmは水の無いキジルクムを通過しなければならなりません。しかし,その年の冬は降雪量が多く,氷点下30度という寒波が遠征隊を襲いました。荷物を運搬するラクダが次々と脱落し,兵士に病気が蔓延するという状態では撤退せざるを得ませんでした。しかし,ヒヴァのハーンはロシアの本気を悟り,ロシア人奴隷の解放を行い,数年は蜜月関係が続きました。

1865年,ロシア軍はサマルカンドの北東300kmにある要衝タシケントを攻略しました。その翌年,ロシア軍は4万のブハラ軍を破り,ホジャンドを陥れました。これにより,ブハラとコーカンドの間の交通が遮断され,コーカンド・ハーン国の命運は明らかでした。

1876年にタシケントにトルキスタン総督府が置かれ,ロシアの中央アジア経営が始まりました。1868年にはサマルカンドを陥落させ,ブハラ・ハーン国は形は保ったものの帝政ロシアの保護国になりました。

1873年,ロシア軍はタシケント,アラル海西岸,アラル海東岸の3ルートからヒヴァに迫り,これを陥落させました。ロシア軍の本当の敵は沙漠と厳しい気候であり,アムダリヤに到達して水の補給が可能になったロシア軍はさしたる戦闘も無くヒヴァのオアシスに進軍し,ハーンは降伏しました。ヒヴァ陥落時には米国人記者が同行しており,婦女子や無抵抗の住民に対する殺戮はまったく無かったと報告しています。

最後に残ったのはイラン国境に近いキョペット・ダーグ(コペトダス)山脈の北麓にあるテケ族の城塞でした。トルクメニスタンの90%は不毛の沙漠となっており,唯一,コペット・ダグ山脈の北側ににだけ山からの地下水が湧き出るオアシスが点々と連なっており,「緑の真珠の首飾り」と呼ばれていました。現在の首都のアシュアバードもこのオアシスの一つです。

ゲオ・テペと名付けられた砦はアシュアバードの西にあり,トルクメン族の中でも最も剽悍・凶暴なテケ族の根拠地となっていました。テケ族は隊商を襲い略奪を働くだけではなく,ロシア人を捕らえてはヒヴァやペルシャに供給する過酷な奴隷商人でもありました。ロシア軍はこの地域を制圧するため1世紀の時間とばく大な費用を必要としました。また,人的損失も中央アジア戦役では群を抜いていました。

1880年,難攻不落と謳われた堅固な城塞を攻略するためロシア軍は中央アジア史上最大の包囲作戦をとりました。過去の敗戦がロシア軍のトラウマになっていたため,ロシア政府は常勝将軍スコベレフを司令官として派遣し,スコベレフは1に兵站,2に戦闘の体制でこれに臨みました。コペット・ダグ山脈のオアシスの一つに軍隊と食糧を集結させるため,2万頭のラクダで輸送を行っています。

準備が整うとスコベレフは何回かの偵察隊を出して砦の状況を調べ,この年の冬までに武器・弾薬・食糧が蓄えられました。12月になりロシア軍はゲオ・テペ砦の周辺に塹壕を掘り,じりじりと接近していきました。もちろん,テケ族も砦から出撃して激しい戦闘が繰り返され,双方に多くの死傷者が発生しました。

ロシア軍は城壁下まで坑道を掘り,爆薬を設置しました。城壁の爆破を契機にロシア軍は総攻撃に移り,砦に殺到しました。それでもテケ族はなお抵抗を続けました。日没前に砦は陥落し,テケ族は敗走を始めました。テケ族は女性も戦闘員となっていたため,スコベレフは「抵抗の有無に関わり無くテケ族を殲滅せよ」と命令しており,追撃戦でも多数が殺害されました。

砦の内部および追跡戦によりテケ族3万人のうち半数が犠牲になったとされています。ロシア軍は積年のうらみを晴らす機会を最大限に利用したようです。それはチンギス・ハンの時代の戦闘となんら変わりはありませんでした。こうして中央アジアはロシアの統治下に入りました。

1812年:ロシアの行政支配がカザフ草地におよぶようになる

1834年:カスピ海東岸にアレクサンドロフスク砦を建設

1839年:ヒヴァを攻撃,4500名の死傷者を出し撤退

1844年:キルギス族がロシアに恭順する

1864年:ロシア軍がタシケントを攻略

1867年:ロシアのトルキスタン総督府ができる

1868年:サマルカンド陥落

1873年:ロシア軍がヒヴァを攻略

1876年:コーカンド・ハーン国の暴動に乗じてこれを併合

1887年:トルキスタン・アフガン国境画定

1881年:ゲオ・テペ砦を攻略,多数のテケ族が殺害される

1981年:ロシア・ペルシャ国境画定交渉

この精緻な絵柄は感動的です。背景は山すそに広がる町となっています。中央アジアではどの地域になるのか興味のあるところです。いろいろと想像をたくましくしてみましたが,作者の設定を考えると地域は特定できないという結論です。

草原のカザフスタン,砂漠とオアシスのウズベキスタン,山岳地域のキルギスの自然,山麓にオアシス都市が点在するトルクメニスタンが出てきているようです。これらの地域は1000kmあるいは2000kmほど離れていますが,それを1/5くらいに縮尺した仮想の地域とすれば物語との整合性がとれます。

このページの目次

- 乙嫁語り

- 中央アジア概観

- 中央アジアの民族

- ロシア帝国の領土拡大

- アミルの服装(第1話)

- 鷹狩り(第1話)

- 大家族制度(第1話)

- チュルク語の古い文献(第1話)

- お守り(第2話)

- 家の飾り柱(第2話)

- ザクロ(第3話)

- 羊(第4話)

- 獲物(第2巻表紙)

- 竃の日(第6話)

- 日干しレンガ(第8話)

- じゅうたん織り(第9話)

- 布支度(第10話)

- ティレケのおくるみ(第10話)

- 移動式住居(第12話)

- 帽子(第15話)

- 案内人のアリ(第15話)

- 挨拶(第15話)

- ラクダ(第15話)

- スミスとタラスの約束(第15話)

- 茶店(第15話)

- 串焼き(第16話)

- 肉うどん(第16話)

- 焼き飯(第16話)

- ハミ瓜(第16話)

- イラン産のローズ・オイル(第18話)

- キジルクム(第18話)

- 双子の服装(第19話)

- アラル海(第18話)

- アムダリヤ(第20話)

- 頭に触れる(第20話)

- 真珠(第21話)

- 「乙嫁語り」の世界 その2 に続く

大きな地図で見る

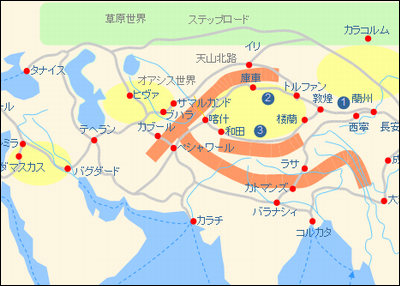

西トルキスタン,地図の東西は3000kmほどです。稚内から鹿児島までの距離はおよそ2000kmですから,その1.5倍ということになります。シルクロードの隊商や遊牧民はこの世界を悠々と移動していました。

中央アジアは北側の草原世界と南側のオアシス世界に分けられます。また,ヒンドゥークシ,パミール,天山という巨大な山塊により東西に分割されています。東の長安と西のローマを結んでいたシルクロードは厳しい自然と山賊などの危険性がありました。しかし,そのようなリスクを冒してまで物品を運ぶ経済的利益は大きかったのです。

大きな地図で見る

フェルガナ盆地,地図の東西は350kmほどです。フェルガナ盆地は水に恵まれ,漢の時代に「大宛国」として知られていました。この地域の先住民はイラン系の人々ですが,東からやってきたチュルク系の人々と混血していきます。イラン系の血をもっとも色濃く残しているのはタジク人です。チュルク系民族の大移動はさらに続き,最終地点は現在のトルコとなります。

中央アジア簡易地図,19世紀の初頭,現在のウズベキスタンはコーカンド,ブハラ,ヒヴァの3つのハーン国が分立しており,シルダリアの北はカザフ族やキルギス族が,カラクムには剽悍なトルクメン族が徘徊していました。

ヒヴァを囲む城壁,近代兵器の前ではこのような城壁はほとんど無力であり,さしたる戦闘もなしにヒヴァのハーンは降伏しました。

ミハイル・スコベレフ,1873年のヒヴァ遠征に参加,1873-1876年のコーカンド蜂起の鎮圧で活躍し,フェルガナ州の総督兼軍司令官に任命されました。1877-1878年の露土戦争に志願したときは白い制服,白い制帽を着用したため兵士達から「白い将軍」と呼ばれました。当時のロシア帝国で最高の軍人として名声を博していました。

アミルの服装(第1話)

アミルが初めてカルルクに出会ったとき,彼女は花嫁衣装を身にまとっていました。19世紀のトルクメン女性の衣装の基本は,ズボンに長袖,丈の長いワンピース,頭部にはスカーフ,帽子あるいは被衣(かずき)のような被り物です。

結婚式では頭飾り,耳飾り,胸飾り,腕輪などあらゆる装身具を身に付けることになり,その重さは数kgから10数kgにもなったとされています。当時の習慣では装身具を常時身に付けていることが多かったようです。

このような装身具は女性にとっては財産であり,所有者の社会的身分を表すものでした。また,装身具は邪眼から身を守るお守りの機能ももっていたようです。作品中のアミルの服装はまさしくウズベキスタンやトルクメンの伝統に基づくものです。

作者の設定ではアミルの一族はカザフ系とされており,カルルクはウズベク系,カルルクの曾祖母はキルギス系となっています。作者としては草原世界,オアシス世界,山岳世界のすべてを描きたいということでしょうから物語の舞台がここというように特定せず,草原世界,オアシス世界,山岳世界が半径200-400kmほどのところにある仮想の地域とすれば物語との整合性がとれます。

19世紀の中央アジアの女性の服装はこの土産物となっている人形から推測できそうです。

鷹狩り(第1話)

ウサギ狩りに出かけたアミルが戻ってきてウサギのスープ(シチュー)を作ったとき,「いつもというわけではありません,冬は鷹がいないととれませんし」と話しています。これは鷹狩りのことを指しています。

猛禽類のクマタカ,オオタカ,ハヤブサ,チョウゲンボウなどを訓練し,鳥やウサギなどの獲物を捕らえる狩りを「鷹狩り」といいます。古くからユーラシア大陸の各地で行われている鷹狩りは6000-6500年前に中央アジアもしくはモンゴルの遊牧民の間で始まったとされています。

この文化はユーラシア大陸の東西に広がり,日本には朝鮮半島経由で入ってきており,日本書紀には4世紀に鷹狩りが行われたという記述があります。本来の鷹狩りは実用的なものであり,猛禽類の習性を利用した狩りであったと考えられています。

猛禽類を調教して山野で狩りをする文化は時の権力者や上流階級の権威の象徴となったり,趣味と合致したため,そのような人々の庇護の元で鷹狩りの技が継承されてきました。

それに対して,実用的な狩りの手段としての鷹狩りは消滅したわけではなく,19世紀の中央アジアではまだまだそのような伝統が残されていました。日本でも戦後しばらくの間は存続していました。

鷹狩りのとき鷹は飼育者の腕に止まります。もちろん,鷹の鋭い爪で傷がつかないように専用の革製の手袋を着用します。飼育者が獲物を確認すると鷹を放します。首尾よく鷹が獲物を捕らえると,飼育者は別の餌を与えて,鷹を獲物から引き離します。鷹が進んで獲物を飼育者に提供するようなことはありません。

モンゴルの少数民族カザフ族の鷹狩りの様子,画像は「ボスニアの村おこし」から引用しました。写真はカザフ族の子どもで10歳,7kgもある鷹を腕に乗せています。モンゴルのエコツーリズムではこのような体験ができるそうです。

大家族制度(第1話)

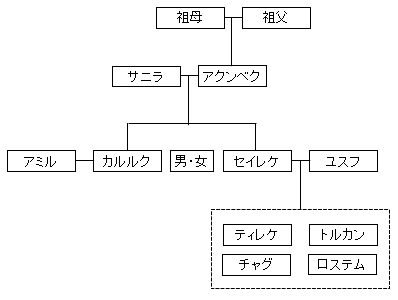

フランスの人口学・歴史学・家族人類学者であるエマニュエル・トッドはチュルク系民族の家族制度を「内婚制共同体家族」としています。彼の分類定義では息子はすべて親元に残り,大家族を形成します。

兄弟は平等であり,父方の平行いとこ(兄と弟の子ども同士)の結婚が優先されます。父方の血のつながったいとこ同士の婚姻ですので内婚制ということになります。おそらく,男性も女性も婚姻を機に家を出て,末子が家督を相続するのでしょう。

それに対して同じような大家族の場合でもいとこ婚が禁止される場合は外婚制共同体家族といいます。アミルが嫁いだエイホン家はどうも外婚制のようです。

「ただ生きていく事にすら多大な労力を要する」土地で生きていくためには,一族が支え合うのがもっとも確かな手段だったことでしょう。婚姻はそのような絆を広げる重要な手段でした。エイホン家にはカルルクと結婚した姉のセイレケが残っています。このあたりの事情はよく分かりません。

エイホン家のメンバー,カルルクの何人かの兄,姉は結婚を機に家を出ており,現在はカルルクと姉のセイレケ夫妻が残っています。家督は末子のカルルクが継ぎます。

チュルク語の古い文献(第1話)

第1話で英国人のスミスが「チュルク語の古い文献」について言及しています。テュルク諸語(突厥諸語)はシベリア,中央アジア,トルコに至る広大な地域で使用されている系統を同じくする言語です。分布域の広大さにもかかわらず言語間の相違は比較的小さく,テュルク諸語全体をひとつの「テュルク語」とみなす学説もあります。

チュルク語は日本語と同じく目的語や述語に助詞や活用語尾が付着する膠着語です。文の語順も基本的に日本語と同じ主語−目的語−述語になります。これはヨーロッパ系言語や中国語と語順が異なります。言語学的にも日本人と北方モンゴロイドは関係があるようです。

チュルク語の文字表記は時代とともに変化しています。8世紀に中央アジアに移動すると突厥文字からソグド文字を改良したウイグル文字を使用しています。10世紀に地域がイスラム化するとアラビア文字表記となり,ロシア(ソ連邦)の支配下に入るとキリル文字となり,ソ連邦消滅以後はラテン文字表記が増えてきています。

スミスが言及したのはアラビア文字表記の文献と思われます。もっとも,長い間この地域の国際語はペルシャ語であり,人々の生活や習俗の古い文献はペルシャ語(当時はアラビア文字表記になっていました)の方が豊富かもしれません。

お守り(第2話)

第2話ではロステムが職人のおじいさんから首から下げるお守りをもらうお話があります。この三角形のお守りはトゥルマと呼ばれています。第1巻と第2巻のカラー表紙に注目して下さい。アミルは結婚式のときの装身具を身に付けていませんが,首から円筒型の飾りが下がっています。

これは女性用の護符でしょう。三角形のお守りが円筒形の上に付いている護符もあります。円筒形の胴の中には聖典コーラン(クルアーン)の一節が記された紙が入っており,お守りの効果を高めるとされています。作者はずいぶん細かいところまで気を遣っていることが分かります。

第1巻表紙より,装飾品に見えますが,アミルの首から下がった円筒形のものが「護符」でしょう。他の装身具は外しても「護符」はいつも身に付けているようです。

家の飾り柱(第2話)

ロステムが遊びに行った職人のおじいさんが「そうすりゃ,1軒出来上がりだ」と説明してくれた家は,2階が庇状に張り出し,それを飾り柱が支えています。このテラスをもった家屋構造はウズベキスタンでいくつか見かけました。

左の写真はブハラのハウズ・モスクのファサードです。モスクの正面には高さ12m,20本のイーワーン(彫刻のある飾り柱)が二列に並んで張り出した庇のような天井を支えています。木造の天井にも凝った装飾が施されています。

一般の家屋ではここまで凝った装飾はないと思いますが,飾り柱は重要なポイントのようです。このような構造は外で仕事をするときの日よけ(雨の心配はほとんどないので)ではと考えます。ハウズ・モスクの飾り柱は外に向いていましたが,イスラム社会でもあり,本来の姿は中庭に向いているのではと考えます。

中央アジアの定住集落における家屋形態の主流は中庭を主要な生活空間とするものであったはずです。ブハラやヒヴァは町全体が堅固な城壁で囲まれていましたが,そのような防御機能がない集落では家屋の壁面がその役割を果たしています。

つまり,1軒の家の周囲はすべて土壁となっており,そこに入り口が一つだけあるスタイルです。入り口の扉やドアを閉めると,内部は安全な空間となります。空間の中心部は四方を部屋に囲まれた中庭となっており,各部屋に光を提供するとともに,そこは生活の中心となります。

この家屋の構造は第8話でも少し出てきます。アミルの生家の一団がアミルを取り戻しに来たとき,狭い道路に面した建物は壁面だけが描かれています。アミルは中庭に面した二階の窓から外を窺っています。アミルの叔父が屋根伝いに上がってきますが,このような侵入方法が可能であったかどうかは分かりません。

中央アジアはそれほどではありませんが,イスラム社会では女性の生活空間に家族以外の男性が入ることは許されません。イスラムでは人間の心は弱いものであり,特に男性は女性の美しさに心を奪われてしまい,まちがいが生じる可能性があると説いています。そのため,女性の生活空間を隔離し,女性が外出するときはその美しさが人目に付かないように工夫しています。

周辺のイランやアフガニスタンでは現在でもその習俗が残されていますが,東西トルキスタンではその傾向はずっと小さくなっています。アミルの嫁いだ町では女性たちは華やかな色彩の衣服のままで家の外に出ています。

ブハラのハスズ・モスクのファサード,精緻な飾り柱が庇状の天井を支えています。この飾り柱がウズベク建築の特徴の一つです。

イランのカシャーン,イスラム圏では家の中に入れてもらえることはまずありませんので,取り壊されつつある家屋を撮影しました。中心部が中庭であり,ここが生活の中心となります。イランの女性は黒づくめの服装と考えられている方も多いでしょうが,家の中では黒い上着を脱ぎ,華やかな色彩の服装で過ごしているそうです。

ザクロ(第3話)

ザクロ(Punica granatum)はほとんど一科一属一種に近い変わり者の植物です。高さ数mの灌木に濃い朱色の花をつけ,不思議な内部構造をもった果実をつけます。乾燥させた根皮や樹皮は古くから条虫の駆虫薬として用いられてきました。果皮は黄色の草木染めの原料としても利用されています。

原産地は西南アジア(トルコあるいはイランから北インドのヒマラヤ山地にいたる地域),西南アジア,南ヨーロッパおよびカルタゴなど北アフリカとする説などがあります。人類との関わりが長い植物ですので原産地ははっきりしていないようです。

中国語名は「石榴」および「安石榴」です。「石榴」の語源はザクロの原産地として有力視されているイランのザクロス山脈を漢字に音訳したものとされています。そのため,日本に入ってきたときも「ザクロ」の呼び名が一緒についてきたと考えられています。

実際,古くからトルコからアフガニスタンにかけての地域ではザクロが自生あるいは栽培されていました。アミルの大好きなザクロの実はちょっと変わった果物です。果実は熟すと赤く硬い外皮が裂け,ルビーのような赤い果肉の粒が現れます。

果肉は仮種皮であり,一粒の果肉の中にはブドウの種より一回り大きい種子が一つ入っています。そのため,食べるときは10粒くらいを口に入れ,果肉のジュースを味わってから吐き出すという行儀の悪いことになります。

エジプトのスエズでいただいたザクロ,大きなものが2個で20EP(約40円)でした。外皮が裂けていませんでしたのでナイフで縦方向に切れ目を入れ2つに割ったところです。なんといっても1粒ごとに種が入っているので食べづらいです。

羊(第4話)

山羊はヤギ属,羊はヒツジ属の動物であり,漢字の通り分類学的には非常に近く,どちらもウシ科・ヤギ亜科に含まれています。私たちがヤギ,ヒツジと言うときは家畜のことを指しています。どちらも野生種から種間雑種や良い形質を固定化する努力により現在のような家畜になったと考えれています。

ヤギは約1万年前に西南アジアで家畜化されました。起源が古いため野生種と家畜種の区別が難しく,その起源については確定していません。原生種は「パサン」と考えられていますが,他のヤギ族の種との雑種によるものという学説もあります。犬と同様に非常に多くの品種に分かれており,私のような素人が見ると,ヒツジとの境界がよく分からなくなるようなものもいます。

ヒツジも約1万年前に西南アジアで家畜化されました。原生種はユーラシア大陸に生息していた4種類の野生ヒツジと考えられており,そのうちムフロンが原生種であるという学説が主流となっています。

ムフロンはオオツノヒツジのような風貌であり,この種から臆病で従順なヒツジができるとは驚きです。もっとも,オオカミから犬が誕生した時はオオカミの個体のうち人間に親しみを感じたもの,つまり人間との共存に適した性格のものが家畜化されたと考えられています。

動物の性格も遺伝子による部分がありますので,そのような遺伝子をもったものを人間が選別して家畜化したようです。動物はなんでも家畜化できるわけではありません。馬とシマウマは類似していますが人間に慣れるという性格面ではまったく異なり,シマウマが家畜化されることはありませんでした。

ムフロンは主に北緯30度から45度にかけての標高3000m以上の山岳地帯に棲息していました。食料が乏しく昼と夜あるいは1年の寒暖の差が大きいという過酷な環境で生き延びるための能力がヒツジには備わっています。草のセルロースを栄養素として利用する,食料の乏しい冬に備えて体内に脂肪を蓄積する,寒さから身を守るための長い毛を生やす能力などです。

ヒツジ上唇は上唇溝と呼ばれる縦の溝によってが左右に分かれており,これを動かすことができるので,地面をはうような短い草を上手に食いちぎって食べることができます。草の組織の大部分を占めているセルロース(いわゆる繊維質)はブドウ糖が重合したものであり,消化することができれば栄養源となります。

ヒツジの消化酵素はセルロースを消化できません。その代わりに,反芻により草の組織を細かくすりつぶし,消化管内に住まわせているセルロースを分解できる微生物の力によりセルロースを栄養素に分解してもらい,それを消化・吸収しています。

この魔法の消化管のおかげでヒツジを含むウシ科の動物は草から十分な栄養を摂取することができます。中央アジアではよくヒツジが食べられますので,ときには解体の現場に立ち会うこともあります。小刀と素手により皮をきれいにはぎとり,腹を裂きます。腹腔内はほとんどが小腸(26-28m)と大腸(6-8m)で占められています。

ヒツジはミルクや肉を提供してくれるとともに臀部に蓄積された脂肪は貴重な栄養源,あるいは調理用の油としても利用されます。また,長く柔らかい毛は毛糸とフェルトに利用されます。もう一つヒツジが提供してくれる大事なものは糞(ふん)です。これは乾燥させるとよい燃料になります。草原には樹木が少ないので家畜の糞はとても貴重です。

このように有用なヒツジを家畜にできたことで人類は草原地帯,高原地帯で遊牧により暮らすことができるようになりました。人類はヒツジのもついくつかの特性を長い年月をかけて改良を重ね,現在に見られるような多くの品種を作り出しました。

それにしても第3巻の裏表紙のヒツジの大群の絵はすごいですね。森さんはほとんどの作画は自分でされるそうですので大変だったでしょうね。そう考えると,彼女の作品はていねいに読んであげなくてはという気にさせられます。

ヒツジの絵で気が付いたことがあります。それは,ヒツジに尻尾がちゃんと描かれていることです。現在のヒツジはほとんど尻尾がありません。それは品種改良で短くなったわけではありません。

ヒツジの尻尾はただぶら下がっているだけでまったく役に立たっていません。それどころか,毛が伸びるとふん尿で汚れて不衛生となります。そのため,生後まもなく尻尾を切り落とすます。また尻尾の根本を紐できつく縛ると,血行が止まり自然に落ちるという方法もあるそうです。この時期の中央アジアではまだ尻尾の切除は行われていないらしく,子羊も親羊も尻尾をもっていたようですね。

もっとも森さんが描きたかったのは現在のウールタイプのヒツジではなく品種改良途中のもののようです。野生種のヒツジ毛(フリース)は2層になっています。外側は太く粗く長い「上毛(粗毛,ケンプ)」に覆われ,内側は短く柔らかく細い「下毛(緬毛,ウール)」となっています。

上毛は環境から身を守るためのものであり,下毛は保温のためのものです。多くの哺乳類はこのような外側,内側の二層の毛で身を守っています。家畜化された初期の羊はウールが未発達でしたが,品種改良によりしだいに上毛が退行し,代わりに中間毛(ヘアー)と下毛(ウール)が発達していきま。

このヘアータイプからさらにウールタイプの羊が分化し,現在のようにほとんどウールのものになっています。森さんの絵を詳細に見ると毛の外層が直毛になっていますので,ヘアータイプのものに近いと考えます。このヘアータイプでしたら尻尾を切り落とす必要はなかったでしょう。

フンジュラブ峠からカラコルム・ハイウェイを通りパスーに移動しているときにヒツジとヤギの大群に遭遇しました。日記には「この様子を写真に撮らないわけにはいかない。バスの窓から身を乗り出して写真を撮る。このあたりでは毛の長い山羊もいれば,角の大きな羊もいるので,山羊と羊の区分が困難になる」と記されていました。

ムフロンはオオツノヒツジのイメージに近い動物です。画像は

「大牟田市動物園」から引用しました。現在の家畜ヒツジとはかなり異なっており,この強そうな動物から,あの(外観的には)臆病で従順なヒツジになったとは,にわかには信じられません。もっとも家畜のヒツジでも雄同士は順位付けのため頭部をぶつけ合いますね。

カシュガルの日曜家畜市にて,毛の刈り取られたヒツジは確かにヤギに似ています。

獲物(第2巻表紙)

アミルが弓で仕留めた獲物を肩に背負っています。背景が山であること,角が一定間隔で節のようになっていることから「アイベックス」でしょう。山羊の原生種の一つとされており,現在でもユーラシア大陸の山岳地域に広く生息しています。

山岳地域に生息する野生ヤギは一般的にアイベックスと呼ばれることが多く,地域によりアルプスアイベックス(ヨーロッパアルプス地域),スペインアイベックス(ピレネー山脈),シベリアアイベックス(アフガニスタン北部,インド北部,ヒマラヤ山脈,天山山脈,アルタイ山脈など),ヌビアアイベックス(西アジア)など亜種や近縁種がアイベックスの仲間となっています。

天敵から身を守るため人間の感覚ではほとんど絶壁に近い険しい斜面に生息しており,斜面の生活に適応したひずめや身体能力をもっています。弓形に反った大きな角はオスのシンボルであり,メスをめぐる順位争いのため断崖の狭い岩棚で大きな角をぶつけ合います。

中央アジアやその周辺でもいくつかの種が生息しており,イランのペルセポリス遺跡にもアイベックスのレリーフが残されていますので,コペット・ダグ山脈にも生息していたのでしょう。

第2巻表紙より,肩に背負っている獲物は山羊の原生種の一つとされる「アイベックス」でしょう。

竃の日(第6話)

アミルの嫁ぎ先は町ですので主食はパンです。パンといっても日本の食パンのように軽くて柔らかいものではありません。直径は20-30cmほどで厚さは2-4cmほど,手に持つと重いという感じがします。

パンの生地を一晩寝かせると自然酵母の働きで発酵します。自然酵母はパン生地に含まれている糖をアルコールと二酸化炭素に分解します。つまり,パン生地は酵母のアルコール発酵によりアルコールと二酸化炭素を含むことになります。

そのような生地を焼くと二酸化炭素が膨張してふっくらしたパンになります。アルコールは加熱により蒸発しますのでパンには残りません。パンの柔らかさを決めるのは二酸化炭素の量ということになります。

自然酵母はそれほど発酵力が強くないので出来上がったパンもそれほど膨らまず,重たいものになります。日本では発酵力の強いイーストが使用されますので,よりふっくらしたパンに仕上がります。おそらく,中央アジアの人が日本のパンを口にしたら,味はともかく軽くてスカスカという印象を受けることでしょう。

竃の日にアミルが抱えた荷物は一晩寝かしたパン生地です。これを円形あるいは楕円形に整形して,表面には押し型などを使用して模様を描きます。こちらがパンの表面になります。アミルのとなりにいたパリヤがこの押し型を使用する場面が描かれています。

整形されたものは竃の内側の壁に貼り付けます。もちろん,模様の無い方の面が壁側です。竃は土釜であり中には熾火が入っています。熾火により竃自体が熱くなっていますし,パンの表面も熾火の遠赤外線効果により焼き上がります。

それぞれの家には竃があります。しかし,パン焼き釜は熾火を使用するため,まとめて焼いた方が効率がよいわけです。今でも中央アジアやその周辺では家庭で作ってきたパン生地を焼いてくれるところがあり,早朝から行列ができていました。

アミルのパンはお茶と一緒にいただくことになります。焼き立てはけっこう柔らかく,香ばしいのですが,半日もたつと固くなります。前日に焼いたパンはとても固いのでお茶に浸して食べていたと推測します。中国の新疆ウイグル自治区にあるウイグル人の家で食べさせたもらったときは,そのようにしていただきました。

中国・ウルムチのウイグル人街で売られていたパン,押し型できれいに飾っています。このパンは密度が高い系でした。

新疆ウイグル自治区の民豊,焼きあがったパンを土釜から取り出すところです。パンは大きなものと小さなものがあり,どちらも土釜で焼かれていました。

日干しレンガ(第8話)

中央アジアの家屋はほとんど日干しレンガ造りです。この家づくりの文化は西アジアあるいはアフリカの乾燥地帯にも広がっています。レンガは泥をこねて,型で直方体にしたものを天日で乾かしたものです。強度を上げるため麦わらを切ったものをつなぎとして入れることもあります。

こうしてできたものが日干しレンガ(アドベ)です。燃料となる樹木があるところではそれを焼いて焼成煉瓦にしますが,乾燥地帯では燃料は貴重品ですから,とてもレンガを焼くのには使用できません。そのため,日干しレンガが建築材料となります。

日干しレンガは量産できますので壁を厚くすることができます。また,焼成煉瓦は接着剤としてセメントが必要ですが,日干しレンガでは材料となったこねた泥を接着剤にすることができます。こうしてできた家屋は壁が厚いので夏は涼しく,冬は暖かいという利点があります。

アミルの生家の一団がアミルを取り戻しに来たとき,町の人たちが屋根から彼らに日干しレンガを投げつける場面があります。当たったらどのくらいのダメージがあるのでしょう。日干しレンガはけっこう固く,重さもありますので当たり所が悪いと致命傷になります。

日干しレンガと焼成レンガがたまたま一緒に置かれてました。形の整った方が焼成レンガです。日干しレンガは角が崩れやすいというものの,重さや固さは焼成レンガとそれほどそん色はありません。

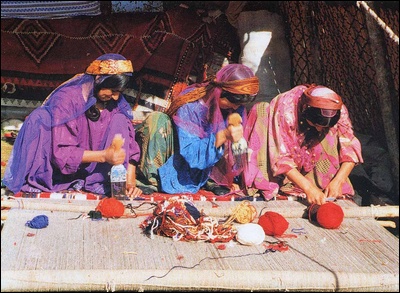

じゅうたん織り(第9話)

単行本の108ページに3コマだけセイレケとサニラが並んでじゅうたんを織るシーンが描かれています。このじゅうたん織り機はかなり特殊なもので,経糸を水平に張っています。多くのじゅうたん織り機は経糸を垂直に張りますが,イランの遊牧民は水平にきつく張った織り機を使用します。

最初にこのページを読んだときはなんとなくじゅうたん織りがイメージされましたが,水平織り機の文化については知識がありませんでした。たまたまNHKの「世界遺産時を刻む」でイラン南西部のシーラーズ周辺に居住する遊牧民の「カシュガイ族」のじゅうたん織りについて取り上げられ,「ギャッペ」と呼ばれる素朴な日用品のじゅうたんについて知ることができました。

イランでは現在でも季節により移動を繰り返す少数民族の遊牧民が存在します。しかし,政府の定住化政策により遊牧民も天幕暮らしから固定家屋の生活に変わりつつあります。しかし,固定家屋生活になっても女性たちは自分たちのために,あるいは家計のために「ギャッペ」を織り続けています。

イランといえば「ペルシャじゅうたん」に代表される超精密な芸術的なものが有名ですが,「ギャッペ」は遊牧民が自分たちの生活の道具として作るもので3000年以上の歴史をもっています。

この織り機が経糸を水平に張ったものであり,織り手の女性はじゅうたんの出来上がった部分に座って作業することになります。乙嫁語りではセイレケとサニラがやはりじゅうたんの出来上がった部分に座り,作業をしています。

サニラの手に小刀が握られています。作業の方法は二本の経糸に植物を利用して染めた毛糸を結び,少し長めに小刀で切ります。セイレケは模様を描くのに必要な色の毛糸を選択しています。

NHKの映像では一列が織り終わると横糸を通して,「キャルキット」と呼ばれる専用の道具で固くたたきます。これにより密度が高く丈夫なじゅうたんに仕上げることができます。一定部分ができあがると大きなはさみで長さを切りそろえます。毛足の長さは通常のじゅうたんよりずっと長く,ふわふわしています。

織り込まれる題材は部族に伝わる紋様と製作者が自由に選択する自然の風景や動物,植物などになります。そのような造形はシンプルで素朴なものです。毛糸はほとんど地域の植物を利用して染めます。

じゅうたん織りの起源は「チュルク系」民族にあるとされています。「中央アジアの民族」で触れておきましたが,「チュルク系」民族は東アジアから中央アジア,さらには小アジアまで大移動した民族であり,おそらく中央アジアでじゅうたん織りの文化と技術を発展させ,その文化が中央アジア一帯に広まったものと考えられます。イランの「カシュガイ」の人々の織り方もトルコじゅうたんと同じダブルノットとなっています。

カシュガイの女性が織り上げたじゅうたんはギャッペと呼ばれており,遊牧生活の日用品としてさまざまな用途に使用されています。画像はwikioedia から引用しました。このような素朴は絵柄が人気を呼び,ギャッペの市場が次第に大きくなってきているようです。

カシュガイ(Qashgai)の女性たちがギャッペを織っているところです。画像は「Carpet of Yunt」 より引用しました。日本ではほとんどこのような画像はありませんでしたので,英語のスペルをチェックしてgoogle に検索してもらいました。

布支度(第10話)

第10話のタイトルとなっている布支度とは「スザニ(スザンニ)」のことでしょう。スザニの語源はペルシャ語の「針」であり,「糸で刺繍をすること」を意味しています。ウズベキスタンあたりが発祥の地であり,17世紀頃からその習慣が周辺の遊牧民の文化として広がったようです。

スザニはテーブルクロス,ベッドカバーなどに装飾用の刺繍を施した美しい布地です。母から娘に代々受け継がれてきたものです。結婚が決まった娘さんとその母親が,幸せな結婚生活を願いながら一針づつ刺繍して作り上げ,花嫁の持参品となっていたといいます。

本来は実用的なものであったのですが,アミルの嫁ぎ先には何世代にもわたる布地のコレクションが保管されていました。やはり,出来の良いものは壁掛けのような装飾品として保存されていたのでしょう。

この伝統的な布地はヨーロッパで評判となり,古いものは大変な高値で取引されるようになりました。イスタンブールのスークでもたくさんの刺繍布地が売られていました。ウズベキスタンのヒヴァには手芸工房があり,多くの欧米人の旅行者が訪れていました。

ウズベキスタンのブハラのスークで土産物として売られていた刺繍布地,刺繍の柄は非常に多彩でした。また,プリントと思われる素晴らしい柄の布地もたくさん展示されていました。

ティレケのおくるみ(第10話)

第10話・布支度の中で一コマだけおくるみに包まれ,ベビーベッド(ゆりかご)で寝ているティレケの様子が描かれています。この絵のベビーベッドは底が平らで脚が付いており,上部には取っ手のようなものが取り付けられています。

左の写真はウズベキスタンのフェルガナ盆地に位置するアンディシャンという町で見かけたもので,同じようなものは中国の新疆ウイグル自治区にもあります。このベビーベッドのスタイルはチュルク民族では広く使用されているようです。

作品中のものは底が平らなものですが,中には底の部分が丸くなっており,上部の取っ手を持って子どもを左右に揺らすことができるものもあります。このようなタイプはベッドというよりゆりかごに近いものです。

赤ちゃんはおくるみに包まれ幅のある布ひもなどでベッドに固定されます。この風習は世界中で見られます。赤ちゃんは首が座っていなかったり,体温調節機能が不十分ですのでおくるみは必需品ということになります。布でくるまれていると体が安定しますので抱いて移動させるのに便利なのです。

おくるみの風習は世界中で見られるものの,アジアやアフリカ地域では,赤ちゃんを布でしっかり巻いて,さらに紐でしっかりしばる風習が見られます。赤ちゃんは気を付けの姿勢で腕は体に平行に,足を伸ばした状態で固定されてしまいます。

日本で赤ちゃんを観察すると,さかんに四肢を動かしており,しかも(おむつのせいもあり)かなりがに股状態です。それを,伸ばした状態で完全固定するのですから日本人がみると,えっ…,これは過激ね…ということになります。このような風習は中国,モンゴル,東南アジア,中央アジア,イランあるいは一部のアフリカ諸国でも見られます。

中央アジアのチュルク系民族でもこの完全固定の育児スタイルは多いようです。赤ちゃんも手足が動かせないと母親に抱かれているような安心感を感じるのか,よく眠ることができるようです。

このような育児法は乳児を寝かしつけるには有効な方法と欧米の育児書にも紹介されています。おくるみによる固定スタイルは欧米の産婦人科病院でも採用されており,新生児室には布できっちり巻かれた赤ちゃんが並んで切る光景も紹介されています。

遊牧民族にとっては母親は重要な労働力となっていますので,赤ちゃんとつきっきりで世話をするわけにはいきません。布による固定は子育ての重要な手段となっていたことでしょう。現在でもモンゴルでは布で巻いた赤ちゃんを草原に寝かせ,母親は仕事をするという光景が見られます。

エイホン家でも女性は重要な労働力ですのでティレケや弟たちはみんな布できっちり巻かれ,このベビーベッドに固定されて育てられたことでしょう。

その一方で,乳児の下肢を伸ばしたまま布にくるむと,乳児は股関節や膝関節を自由に曲げることができないため,その力が股関節を脱臼させるように働くという報告もあります。乳児に限らず大人でも同じ姿勢で長時間いることは,それだけで体の負担になります。こうして考えると,赤ちゃんを布で固定する時間と自由に四肢を動かせる時間を組み合わせる必要があるように感じます。

ウズべキスタンのアンディシャンでみかけたベビーベッドです。19世紀の形状がそのまま残されています。中央の穴はおしっこを出すためのもので,男の子用および女の子用の専用の器具を使うようです。アンディシャンではこの器具は見かけませんでした。

ベビーベッドの付属品となるおしっこを出すための器具です。これは中国のカシュガルのウイグル人地区で見つけました。

移動式住居(第12話)

第12話ではタラスの暮らす移動式住居が紹介されています。遊牧民はヒツジとともに移動生活を送っていますので,家屋や家財道具は馬やラクダで運べる範囲に限定されます。そのため骨組みとフェルトを利用した移動住居が使用されています。

ユーラシア大陸には草原世界の他に,アラビア半島とその周辺に遊牧生活を送っている人々がいます。この2つの集団の暮らす自然環境は全く異なりますので,移動住居も異なっています。

草原世界の移動住居の基本は寒さ対策であり,砂漠世界のそれは砂と暑さ対策です。そのため,砂漠世界では方形・開放型のテントが用いられており,草原世界ではフェルトにしっかりくるまれた住居となっています。

草原世界は東西の幅があり,そこには多くの民族が暮らしており,移動住居の呼び名はそれぞれ異なります。私の知っている範囲ではパオ(中国),ゲル(モンゴル),ユルトあるいはユルタ(チュルク語)などがあります。

呼び名は異なっていても構造はほぼ同じです。中心に支柱を立て,周囲に細い板を菱格子状に組んだ複数の部材を円形に配置します。この部材は伸縮自在であり,広げると日本の竹矢来のようになり,相互につなぎ合わされ,1ヶ所だけ戸口の部材が取り付けられます。

この壁部材から中心の支柱に向かって放射状に細い棒状の梁が取り付けられます。これで骨組みは完成し,その上から大きなフェルト被せます。ただし,支柱の周囲は煙出しのため開放されており,必要なときは別のフェルトが被せられます。

床は地面の上にフェルト,じゅうたんが敷かれますが,冬季は防寒のため乾燥させたヒツジの糞を地面の上に敷くというような工夫もあります。移動住居の解体と組み立ては何家族かの男性が共同で行い,1時間ほどで終了します。

キルギスのオシュからビシュケクに移動するとき立ち寄った現役の移動住居です。中には煮炊き用のストーブが取り付けられていました。立ち寄った理由は馬乳酒をいただくためです。アルコール度は弱いのですが,まったく酒の飲めない私は舐めるだけで丼をお返ししました。

イラン,エスファハンの郊外にある夏の遊牧地です。エスファハンの安宿でノマド・ツアーに参加した時のものです。風の向きを考え,風下側に開口部を設けます。夜になるとキャンバス地を下ろして寝ることになります。ここの牧羊犬は大型で吠えられると十分に身の危険を感じます。

帽子(第15話)

案内人のアリが詰所の隊長の帽子を要求する場面があります。この毛皮の円筒形の帽子はヒヴァの土産物屋で見かけました。これを見たときはロシア帽であり,ロシア帝国あるいはソ連邦に属していた時期の輸入文化であると考えていました。

しかし,乙嫁語りの中で明らかに地元の人が被っているので,この地域にも根付いていたものだということが分かりました。ロシア軍が正式採用している帽子は耳当てのついたものですが,中央アジアのものは耳当てがないものです。

この帽子の起源はコーカサス地域で広く使用されていたのパパーハとされています。ロシア軍に編入されたコサック(カザフ人)がこの帽子を使用していたため,国境監視軍の基本スタイルとなっています。もちろん,軍人以外の人々もこの帽子を使用していたというこですね。

ロシア帽,ヒヴァの路上の土産物屋に飾ってありました。

案内人のアリ(第15話)

第15話でアンカラまでスミスを案内するアリが登場し,「アルサキルの孫,イスマエルの子,アリです」と自分を紹介しています。アリはイラン(当時はペルシャ)のタブリーズ出身ですのでムスリム(イスラム教徒)です。

ムスリム社会では姓に相当するものがなく,自分の名前+父親の名前(+祖父の名前)という構成になっています。ですから,アリが自己紹介のときに単に「アリ・イスマエル・アルサキルです」と言えば上記のような意味になります。

このとき,カルルクも「アクンベクの子カルルクです」と自己紹介していますのでムスリム風の名前になっているのかもしれません。ただし,その前のページでカルルクは「エイホン家の当主アインベク」という表現を使用していますので,19世紀の中央アジアでは氏族という概念はまだ残っているようです。

ムスリム社会でも出自がはっきりしている場合は名前の最後に「家名あるいは出身地」に相当するものを付加することがあります。サウジアラビアで名前の最後に「アル・サウード」が付加されている人はサウード家の人間であることを意味しています。

イラクのサッダーム・フセイン元大統領の正式な名前は「サッダーム・フセイン・アブドゥル=マジード・アッ=ティクリーティー 」となります。ティクリート出身のアブドゥル=マジードの子フセインの子サッダームということになります。ですから,彼を呼ぶときは少なくとも「サッダーム・フセイン」としなければ正しくはありません。

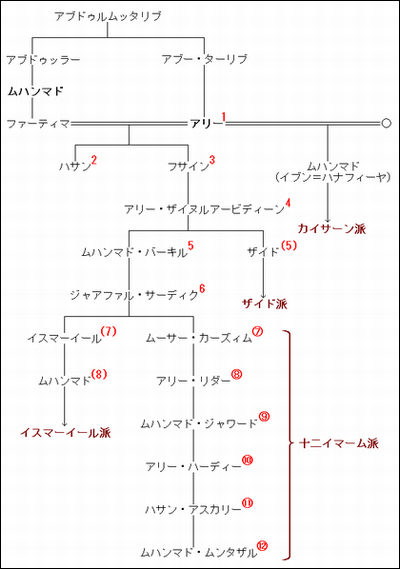

「アリ(アリー)」という名前はイランではとても重要です。イスラムの大預言者ムハンマド(570年頃-632年)が天に召されてから,彼の後継者は教主(カリフ)と呼ばれムスリム共同体(ウンマ)の最高指導者とされました。この正統カリフ時代は長くは続かず,656年に若手不満分子が第3代カリフのウスマーンを暗殺し,第4代カリフとしてムハンマドの従兄弟でありムハンマドの娘ファティーマと結婚したアリーを選びました。

しかし,それはムスリム共同体の総意でカリフを選ぶというそれまでの伝統に反していたため,ムスリム社会はアリーを正統なカリフとして認めるかどうかで二分されました。簡単に区分するとアリー支持派は後のシーア派であり,アリー不支持派は後のスンニー派となります。

661年にアリーが暗殺され,ウマイヤ家のムアーウィヤがカリフとなって「ウマイヤ朝」を開くと,これに対抗するアリー支持派はアリーとその子孫のみがイマームとしてムスリム共同体の指導者となる権利を持つと主張するシーア・アリー(アリーの党派)としてまとまっていきます。

680年に次のカリフ候補としてアリー支持派が招聘したアリーの息子フサイン一家が途中でウマイヤ朝軍に虐殺されました(戦闘で死んだという説もあります)。これが「カルバラーの悲劇」であり,現在はイラクにあるカルバラーはシーア派最大の聖地となっています。この虐殺が引き金となりアリー支持派は独自の共同体を形成するようになります。

「シーア」はアラビア語で「党派」を意味する一般名詞ですが,いつしかシーアだけで「アリーの党派」を意味するようになりました。こうしてムスリム社会はスンニー派(スンナ派,慣行の意)とシーア派に分かれることになりました。現在のイスラムの主流はスンニー派であり,シーア派はイランおよびイラク南部が基盤となっています。

名前のついでに「カルルク」と「タラス」にも触れてみましょう。8世紀の中ごろのイシククル湖(現在のキルギス共和国)の東部は西のアッバース朝イスラム帝国と東の唐王朝の勢力境界となっていました。中央アジアの覇権をめぐって両者が戦ったのが「タラス河畔の戦い」です。

タラス川の源流はカザフスタン側の天山山脈の支脈にあり,時計回りに半円を描いてイシククル湖の東部に注ぐ川です。流域はシルクロードの要衝でした。戦いの最中に唐軍に加わっていた天山山脈の北麓を拠点とするチュルク系の遊牧民族カルルクがアッバース朝軍に寝返ったために唐軍は惨敗します。

これ以降,唐の影響力は天山山脈の東側(タリム盆地)まで後退します。この戦役のあと中央アジアのソグド人やチュルク系民族の間にイスラムが浸透していきました。

ついでのついでに「アミル」についても触れておきます。アミルは「アミール」からきているものと思われます。アミールはアラビア語で司令官や総督を意味する言葉で,イスラム世界で王族や貴人の称号として使用されています。中央アジアではアミールは部族長の称号として広く使用されていました。現在は湾岸諸国の君主がアミールを称号としており「首長」と訳されています。

世界のイスラムはスンニー派とシーア派に大きく区分されます。画像はwikioadiaより引用し,変更してあります。図の薄い緑はスンニー派が多数を占める地域であり,濃い緑色はシーア派が多数を占める地域です。図中に緑色で表示されているのは,緑はイスラムのシンボルカラーだからでしょう。

シーア派のイマーム系統図,画像はwikipadiaから引用しました。図中にはアリ,イスマーイール(イスマエル)の名前が見えます。

挨拶(第15話)

アリとカルルクが顔を合わせたとき自分の名を名乗っています。このときどちらも右手を胸に当てています。これはムスリムの挨拶の作法に則っています。このとき,最初に下記のような挨拶が交わさているはずです。

「アッサラーム・アレイクム」

「アレイクム・サラーム」

挨拶の時にお互いの両手に軽く触れてから「心からご挨拶します」という意味を込めて右手を自分の胸のところへ持っていく作法もあります。この動作は一見ヨーロッパの握手に似ていますが,イスラム独特のものです。

イスラムの挨拶の作法では相手が丁寧に挨拶をしてきたら,それと同等以上の挨拶で応えなけえばなりません。上記のアラビア語の挨拶は「あなたの上に平安がありますように」,「ありがとうございます,あなたの上にも平安がありますように」という意味になります。

ムスリム社会で挨拶をする機会があったなら,このような作法で応えると相手の心証はとても良くなることでしょう。アラビア語の「サラーム」は平安であり,単にサラームと挨拶することもあります。

この使い方はヘブライ語の挨拶である「シャローム」と同じ意味をもっています。同じ意味の挨拶言葉をもっているにもかかわらず,イスラエルとパレスチナの敵対関係は21世紀になっても少しも解決する兆しがありません。とても悲しいことです。

ムスリムは挨拶をするとき「心からご挨拶します」という意味を込めて右手を胸に当てます。握手のようにお互いの両手に軽く触れる場合も,その後でこのようにするのが正しい作法です。

ラクダ(第15話)

帽子の前に要求した軍用ラクダが届きました。これはフタコブラクダであり一瞬おやっと思いました。ラクダにはヒトコブラクダとフタコブラクダがあり,私の知識ではフタコブラクダはパミールの東側に分布していると思われたからです。

ネットで調べてみるとイランから中央アジアはフタコブラクダの分布域に入っていることが分かりました。ちなみにヒトコブラクダはアラビア半島で家畜化されたそうです。森さんはずいぶんいろいろな資料を読み漁っているようですね。

ラクダで気になるのは背中のコブは何のためにあるかということですね。それは水ではなく脂肪です。脂肪はエネルギー源であり分解するときに一定割合で水が得られるので水という回答は100%まちがっているというわけではありません。

ラクダが水なしで長期間生きていくことができるのは,血液中に水分を貯めておくことができるからだという学説がwikipediaに載っていました。通常の動物は血液中の水分が多すぎると赤血球中に浸透し,その圧力で赤血球が破裂してしまいます。

ところがラクダの赤血球は水分吸収に対する余裕度が大きいため,血液中に大量の水を含んでいても大丈夫なのです。人間は体の水分の10%を失うと,血液中の循環に障害が出るため,生命にかかわるとされています。ところが,ラクダの限界値は40%だとされています。その代わり,水分を失ったラクダは一度に80リットルもの水を飲みます。

フタコブラクダ,嘉谷関は酒泉から西へ21km,万里の長城の西端の砦として明代に築かれたものです。嘉谷関城は文化大革命の頃は荒れ放題であったものを,現在は大改修してテーマパークのようになっており,観光用のラクダもいます。

ヒトコブラクダ,インド西部のタール砂漠にあるクーリー村ではラクダはまだ人や荷物を運搬するための重要な手段となっています。

スミスとタラスの約束(第15話)

釈放されたスミスがタラスと再会します。この時点では相思相愛なのですが,スミスはキリスト教徒,タラスはイスラム教徒です。イスラム法ではムスリムの女性が非ムスリムの男性と結婚するとは認められません。この逆のケース(ムスリムの男性が非ムスリムの女性と結婚する)はいちおう認められています。

常識的に判断すると二人の結婚は難しいでしょう。ただし,結婚に関するイスラム法については地域によりかなり差があったようですので,スミスがタラスを略奪(駆け落ち)するような形ならば可能なのかもしれません。あのまま,新しい父(父の弟)のいいなりに,望まない結婚を強いられるのであればタラスが気の毒すぎます。

森さんは性格的にヒロインが不幸になるようなストーリーは作れませんので,この先に新しい展開を期待しましょう。エマの番外編(ブライトンの海)ではエレノアの新しい出会いが描かれています。このようなフォローはずいぶんほっとさせられますね。

茶店(第15話)

スミスとタラスが二人でタラスのユルタに向けて出発したあと,アミルの一行とアリは茶店で食事をとることになります。中央アジアを含めアフガニスタンから中東にかけての地域では茶店のことを「チャイ・ハナ」といいます。

チャイ・ハナはペルシャ語に起源を持ち,チャイはお茶,ハナ(ハネ,ハーネ)は名詞に付く接尾語で「〜館」,「〜家」を表します。日本語ではその雰囲気から茶店が一番近いようです。

家の中でも飲食はできますが,通常は外の縁台が主役となります。縁台はたたみ3畳ほどの広さがあり,その上にじゅうたんが敷いてあります。現在のウズベキスタンではこの縁台スタイルからイスとテーブルスタイルにどんどん変わりつつあります。

イスラム社会では酒は禁忌となっていますので,男性はこのような茶店でお茶をいただきながら世間話に花を咲かせます。つまり,茶店は男性の社交場ということになります。

19世紀のイスラム社会では女性がこのような場所で食事をすることはまずありません。第16話でカルルクが「ここでみんなで食べましょうよ」と提案したとき,パリヤが「かっ…買い食いですか」と驚いています。

チャイハナ,カシュガル日曜市の近くの風景です。家屋の外に置かれた縁台の上で男性たちがお茶を飲みながら世間話をしています。19世紀の中央アジアでも同じような光景が見られてことでしょう。

串焼き(第16話)

第16話には食べ物がたくさん紹介されています。19世紀の中央アジアでは肉といえばヒツジであり,草原世界では茹でる文化,オアシス世界では焼く文化が主流でした。お金持ちの旦那がヒツジ1頭を差し入れしてくれたとき,「焼こう,焼こう・・・いや,茹でよう」という声が上がったのは,この地域では両方の文化が混在していたからでしょう。

イスラムが中央アジアの主要宗教になると,アラビア語の言葉も流入してきます。アラビア語では肉を焼く(ローストする)料理を総称して「ケバブ」といいます。この言葉はチュルク系の民族の間でも広く使用されています。

ただし,ケバブ(トルコ),カワープ(ウイグル),ケベプ(キルギス),カバーブ(インド・パキスタン・アフガニスタン),キャバーブ(イラン),チェヴァプ(バルカン)と地域により微妙に変化しています。(wikipedia)

さらに,串焼きの場合は「串」に相当する言葉が付加され,トルコ語ではシシュ・ケバブ,ウイグル語ではジク・カワープ,アラビア語圏ではシーシュ・カバーブ,インドではシーク・カバーブとなっています。(wikipedia)

現在の中央アジアではロシア帝国,ソ連邦に組み込まれた歴史の結果,ロシア語の表現が多数見られ,串焼きは「シャシリク」となっています。とはいうものの,国際用語としては羊肉の串焼きは「ケバブ」に軍配が上がります。

日本ではジンギスカン以外では羊肉はあまり食べられません。コミックスの「美味しんぼ」でも成長した羊の肉にはある種の臭みがあり,それが障害になっているという内容が紹介されています。でも,美味しんぼの内容は正しいのでしょうか。

中国の西域や中央アジアを旅行すると必ず羊肉の串焼きを口にする機会があります。これがおいしいのです。もちろん,地域により味は変わりますが,新疆ウイグル自治区で食べた串焼きは絶品でした。

臭みはまったくなく,噛むとジューシーな肉の味が口の中に広がっていきます。スパイスを上手に使用すれば,羊肉は一級品の肉料理になります。現地ではパンで挟んで串から肉を外し,そのままサンドイッチのようにして食べます。しかし,個人的には別々に食べた方が羊肉のおいしさをよく味わえると思っています。

ケバブは羊肉の角切りには限定されません。牛肉,鶏肉,ときには魚も使われます。また,ミンチ肉を使用することもあります。アミルがキジをさばいた肉も味付けをして,おいしい串焼きにできたことでしょう。

羊肉の串焼き,ウルムチの中心部の光景です。売っているのはウイグル人の青年であり,燃料は炭が使用されています。小さい串は1本1元(15円),大きな串は3元です。あまりのおいしさに毎日これをいただいていました。

ドネル・ケバブ,イスタンブール新市街の光景です。トルコではくず肉を円筒形に積み重ね,回転させながら側面を赤外線ランプあるいはヒーターで焼きます。焼き上がった部分を削りとり,客に提供します。

肉うどん(第16話)

この肉うどんはラグマンのことです。現在でも中央アジアでは広く食べられています。麺は比較的太く,腰があり讃岐うどんに近いものです。このうどんとスープを組み合わせるとラグマンとなります。

現在はトマトペーストが味の基本で羊肉,野菜,唐辛子などが具材となります。19世紀にはトマトペーストが簡単には利用できませんでしたのでスパイス系のスープであったと推測します。

ラグマンは具の入ったスープと麺が別々に出てくる場合と,スープがかけられた状態で出てくる場合があります。味はとてもいいですね。スパゲティよりずっとうどんに近い食べ物です。しかし,量は大変なものです。私はラーメンの大盛りくらいは食べられるますが,それでも一度も全部を食べることはできませんでした。

中国西域の葉城でいただいたラグマン,スープはトマトソース味であり,日本人には何の抵抗もなく食べることができるでしょう。とてもおいしいので機会がある度にいただいていました。ただし,日本の大盛りラーメンより量は多く,いつも1/3ほどは残していました。となりのテーブルの女性は軽くこれを平らげ,さらに具の入ったパンを食べていました。

焼き飯(第16話)

第16話に出てくる「焼き飯」は「ポロフ」のことです。中央アジアや西アジアを旅しているとポロフというコメ料理をよく見かけます。地域によってはポロ,プロフなどとも呼ばれますので,作者は誤解のないように第16話の中に出てくる食べ物の名前を日本語で表現しています。地域によって異なる呼称となりますので日本語表現は賢明な判断であったと思います。ただし,ポロフは「焼き飯」というよりは「炊き込みご飯」に近いと思います。

簡単に言うと羊肉とにんじん,タマネギなどの野菜,豆,干しブドウなどが入った炊き込みご飯です。確かに最初の部分には炒める工程もありますが,スープを作ってからコメを入れ,炊き上げています。なんといってもポロフはコメ料理ですので一日3食食べても飽きません。おまけに肉と野菜も一緒にいただけますので日本人にとってはありがたい食べ物です。

世界中で食べられているコメは二つの食文化に区分されます。一つはコメを主食として食べる文化で,アジアモンスーン地域はこの文化が主流となっています。もう一つはコメを野菜の一種として食べる文化で,中央アジアからヨーロッパはこちらが主流となっています。

当然,二つの文化ではコメの調理方法が異なります。コメ主食文化ではコメは単独で水で炊くことになります。もちろん,日本の炊き込みご飯のような例外的な調理法もありますが,あくまでもコメは主食として扱われ,ごはんプラスおかずの食卓となります。

焼き飯にもっとも近いものは中国のチャーハン(炒飯)です。チャーハンは余って冷めてしまったごはんをおいしく食べるために考え出された調理法であり,コメ主食文化の亜流として位置づけられます。マレーシアやインドネシアのナシ・ゴレンもその延長線上にあります。

一方,コメを野菜の一つをして扱うコメ野菜文化は,コメを他の食材と一緒に(ときには炒めてから)スープで炊き込むことになります。まあ,一種の油を使用した炊き込みごはんですが,あくまでも料理の一皿として扱われます。この文化の発祥地はインドやイラン地域であろうと考えられています。

「プラオ」や「パラオ」と呼ばれていたコメ料理はトルコに伝わって「プラウ」となり,オスマン帝国の時代にバルカン半島経由でフランスに伝わり「ピラフ」となりました。一方,8世紀からイスラム勢力の支配下に置かれたスペインでは中東のコメ料理が伝えられ,東部のバレンシア地方を代表する料理であるパエリア(パエリャ)となります。これがイタリアに伝わるとリゾットとなりました。

油を使用した炊き込みごはんの文化は中央アジアを経由して中国,日本にも伝わっています。奈良時代の日本では「油飯(あぶらいい)」という料理があり,それは胡麻油を使用してコメを炊く料理だったとようです。それは現在の中華料理「油飯(ユーファン,ヨウファン)」とほぼ同じものであったことだろうと考えられています。

ポロフ,中国西域の且末(チャルチャン,チエモー)という町でいただきました。工程の最初のところで羊肉,ニンジンの細切りを炒めています。適当なところで水を加えスープを作り,コメを加えて炊き上げます。

ウズベキスタンのタシュケントのバザールで見かけた出来上がったポロフ。ニンジンは小さく,豆や干しブドウが入っています。

丼に入ったヨーグルト,同じく且末(チャルチャン,チエモー)の風景です。まだ,乙嫁語りでは紹介されていませんが,出して欲しいシーンです。

ハミ瓜(第16話)

ハミ瓜,メロン,スイカは中央アジアを代表する果物(実際は野菜)であり,古くから栽培されていました。ハミ瓜は中国新疆ウイグル自治区特産の果物でメロンの一種です。名前の由来は自治区内の哈密(ハミ)地区からきています。

メロンの原産地はアフリカから中近東にかけての地域であり,中央アジアも候補地の一つとなっています。新疆ウイグル自治区では西からやってきた品種を改良してハミ瓜を作り出したと考えられています。ハミ瓜は中央アジアにも広がっており,シルクロードの旅人もハミ瓜で喉をうるおしていたことでしょう。

ハミ瓜は楕円形をしており,大きなものは5kgにもなります。左の写真のものは長手方向で30cmほどもあります。果皮は黄色,緑,縞模様など多彩で,マスクメロンのように網目のあるものもあります。

水分が豊富で,糖度はメロンより少ないため,スイカとともに乾燥地域における水分補給には最適な果物です。夏に東西のトルキスタンを旅行するなら,このメロン類を食べない手はありません。ただし,とても大きいので一人で全部食べるのちょっと無理です。

ハミウリ,アンディシャン(ウズベキスタン)の路上で売られていました。ハミ瓜も1種類ではなくいろいろな大きさと種類があります。

イラン産のローズ・オイル(第18話)

アミルがセイレケ(義理の姉)にペルシャ産のバラの香油を髪につけてもらいます。これはローズ・オイルのことでしょう。ローズ・オイルはペルシャ(現在のイラン)の特産というわけではありませんが現在でも有名です。

現在のテヘランと南に位置するイスファハンのちょうど中間点に「Kasyan(カーシャーン)」の町があります。カーシャーンはオアシス都市であり,古くからタイルとじゅうたんを産する工芸の町として知られてきました。街の旧市街には古い家屋が密集しており,日干しレンガと泥でできている中庭をもった古い家屋を見ることができます。

じゅうたんはサファビー朝の時代から名品が作られ高い評価を受けてきました。タイルは主としてモスクの表面を飾るために制作されるもので,カーシャーンでは12世紀にイラクから伝わったとされるラスター彩のタイルが生産され近隣諸国にも輸出されました。エスファハーンのモスクを飾るタイルの相当部分はここで生産されました。

カーシャーンの町からバスで1時間と少しのところに位置するガムサル村はローズ・ウオターの里として知られています。ローズ・ウオターは5月中旬から6月初旬のほんの短い間,それも早朝に収穫されたバラのつぼみを大きな釜で蒸留して抽出されます。

通常のローズ・ウォーターには花びらが利用されますが,ガムサル村ではその日咲くつぼみを朝摘みしています。その理由はつぼみにはオイルや香りの成分が外に逃げずに凝縮されているからです。

抽出液は自然にローズ・ウォーターとローズ・オイルに分離します。現地ではローズ・ウオターは1リットルで1万から2万リヤル程度(2007年時点,1万リヤルは約100円)ですが,ローズ・オイル(エッセンス)は1トンのつぼみから50-60ccしかとれないので5ccで7万リアルとても高価です。

使用される品種は日本では「ダマスク・ローズ」とされていますが,現地では「ゴーレ・ムハンマディ(ムハンマドのバラ)」と呼ばれています。ムハンマドはイスラム教の預言者であり,彼の名前をいただくことはバラにとっては大変名誉なことなのです。

イランのこの辺りは荒地の景色が続いていますが,オアシスとなっている村の周辺にはバラがたくさんあります。ローズウオターを売っている店で精製方法を見学しました。店の前にはバラの花びらは一山置かれています。つぼみの状態で朝摘みされたものがこの時間にはもう花びらが開いています。バラ固有の甘い香りはたしかに強いです。

店の前にはローズ・ウオターの入った500ccのペットボトルがたくさん並べられており,通りにはほかにも何軒かの同じような店があります。この店の裏手には5台の蒸留釜が稼動しており,収穫されたバラのつぼみは直径1mほどの蒸留釜に入れられ,蒸し煮にされます。釜の上部からは2本の金属パイプが出ており,逆側は水に浸された金属容器につながっています。

蒸留釜が開けられたところを見ると,中には茶色いバラの残骸が残っていました。残骸は捨てられ,翌日には次の製造が開始されます。金属容器の中身はペットボトルに移し替えられ,時間が経つとローズウオターと少量のローズオイルに分離します。ローズオイルは注意深くスポイトで吸い上げ小さなビンに入れます。

日本でもカーシャーン産のローズオイルは「香りの女王」とも呼ばれ,深く甘く優美で中世から今にいてるまで貴婦人に愛され続けた最高級の精油と紹介されています。値段はローズウオターでも50ccで2500円くらいします。

村を歩いてみたがゴーレ・ムハンマドのバラ園はなかなか見つからません。ようやく小さなものが見つかっりましたが,今日咲く花はすでに収穫されてしまったため,そのバラ園では咲いている花はどこにもありませんでした。

店先にローズウオターがペットボトルに入れられて販売されている。品質は不明ですが価格は日本の1/10以下です。抽出した液体をそのまま放置するとわずかなオイル分が分離してきますので,それを集めたものがローズオイルです。

店の前に置かれた朝どりのバラの花つぼみは午前中に開いていました。

バラのつぼみは水とともに蒸留釜に入れられ,ローズウオターが抽出されます。ペルシャは世界でももっとも古くから蒸留技術が確立された地域とされています。

キジルクム(第18話)

カスピ海の東側はトルクメニスタンとウズベキスタンにまたがる広大な砂漠となっています。その中央部を分断してパミールに源をもつアムダリヤ(アム川)が流れおり,それと交錯しながらトルクメニスタンとウズベキスタンの国境線が続いています。

アムダリヤの両側で砂漠の性質が異なっており,南側がカラクム(黒い砂漠),北側がキジルクム(赤い砂漠)となっています。カラ(カリ)は黒を意味する言葉で,中央アジアとその周辺で汎用的に使用されており,中国のゴビ砂漠にあるカラホト(黒水城),インドのカーリー神(黒き者)も同じ語源です。一方,キジルは赤を意味しており,中国西域のキジル石窟のように中央アジア世界では広く使用されています。

アムダリヤのデルタ地帯に位置するホラズム地方は年間300日は晴天だという沙漠の中にありながら,アムダリヤにより育まれたいくつかの2000年以上の歴史をもつ古いオアシスがあり,中央アジアオアシス文明の中核となっていました。

砂漠は日本語であり,中国では「沙漠(水の少ないところ)」と表現しています。砂漠といっても砂地ではなく岩混じりの荒れ地ですから,中国語の表現の方が私にはぴったりします。

スミスと案内人のアリは「キジルクム」をアラル海の南岸を目指して旅をしています。作品中の地図ではキジルクムを横断するようになっています。少し南にはアムダリヤ(アム川)が流れており,ほとんどの旅人は川沿いのルートを選択するはずです。

そこにはブハラ,ヒヴァ,ヌクスなどの城壁に守られた町があります。一行があえて川沿いのルートをとらなかったのはロシア人との接触を避けたかったのかもしれません。また,当時のヒヴァは奴隷貿易の拠点となっていたことも影響しているのかもしれません。

私はタシケントからヒヴァに移動するときキジルクムを横断しました。夜行バスでしたので窓から朝日が差し込んでくると東の空がきれいな茜色に染まっていました。そのせいもありますが,周辺の砂漠はずいぶん赤っぽく感じられました。道路の周囲は乾燥に強い植物がところどころに小さな群落を作っていまする。植物ならなんでも食べてしまうヤギですらこの植物を食べるのかは疑問です。

タシケントからヒヴァに移動するときキジルクムを横断しました。夜行バスでしたので窓から朝日が差し込んでくると東の空がきれいな茜色に染まっていました。そのせいもありますが,周辺の砂漠はずいぶん赤っぽく感じられました。

アムダリヤから水を引く水路です。オアシスとは泉のような水源を思い浮かべますが,実際にはこのような水路により川から引いた水が都市の生命線となっています。高低差の小さな地域ですので,水路の起点はかなり上流側になります。

双子の服装(第19話)

アラル海の沿岸でラクダから水中に落ちたスミスは双子の姉妹ライラとレイリに助けられます。単行本の表紙には同じポーズで飛び上がっているこの双子が描かれています。彼女たちの服装は丈の長い上着とズボンの組み合わせです。

彼女たちの上着は絣模様となっています。このような絣模様は現在のウズベキスタンの女性がよく着用しています。さすがに,現在の布地はプリントですが,「乙嫁語り」の時期は本物の絣織りでした。

ウズベキスタンの絣はツヤツヤした絹の質感,色の鮮やかさ,大胆な模様が特徴です。5世紀にホータンから絹が伝わり,7世紀頃に中国やインドから絣の技術が伝わったそうです。

ウズベクでは絣のことを「アブルバンディ(雲)」といいます。これは「水面に映った雲を見た織り人がその美しさを絣布に表したのが始まり」だとされています。(世界の染め・織りの見方/東京美術)

確かにウズベキスタンの絣は大胆な色使いであり,その伝統はソ連時代を経ても失われていません。現在ではロシア文化の影響により,ズボンなしのワンピースのように着ている人も多いようです。

このような絣模様は現在のウズベキスタンの女性がよく着用しています。さすがに,現在の布地はプリントですが,「乙嫁語り」の時期は本物の絣織りでした。

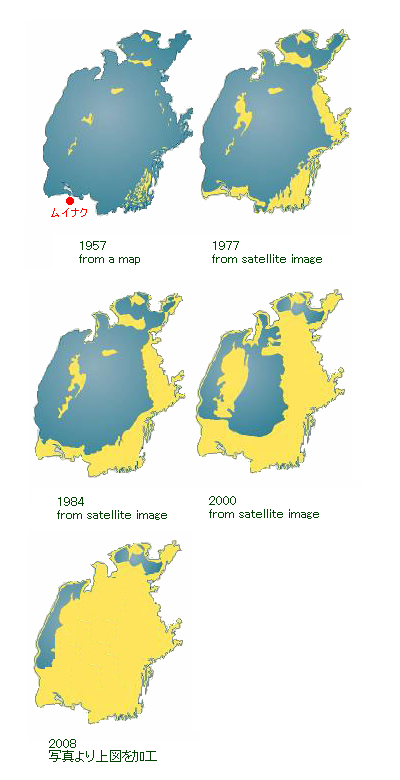

アラル海(第18話)

カザフスタンとウズベキスタンにまたがるアラル海は今から50年前には世界第4位の面積(66,000km2,琵琶湖の約100倍)をもつ巨大な湖でした。塩分濃度は0.5%(海水は3.5%)程度であり,魚の宝庫として地域の産業と水運を支えていました。

砂漠地帯に位置するアラル海を涵養していたのは天山山脈を水源とするシルダリヤとパミール高原を水源とするアムダリヤの2つの河川でした。2つの河川の年間流量は約1300億トン(130km3)あり,1950年にはそのうち半分以上がアラル海に到達していました。

これにより湖からの蒸発量と流入量がバランスしており,アラル海はその美しい姿を保っていました。ウズベキスタンの港町ムイナク(ここが双子の住んでいるムナクの町でしょう)には漁業者だけで1万人が働いており,魚を加工する工場も数多くありました。

ところが1960年代になるとウズベキスタン(当時はソ連の一部)では大量の灌漑用水を取水して綿花を栽培するようになりました。乾燥地帯に位置し,表面積の広いアラル海からは毎年30-35km3の水分が蒸発します。科学的根拠に基づき生態系的に許容されるアラル海流域の限界取水量は毎年80km3とされていますが,現実の取水量はこれを大きく上回る102km3となっていました。

そのため,アラル海に流入する水量は蒸発量をはるかに下回るようになりました。水位は1980年代には急速に低下していきました。アラル海は南北に分かれてしまい,北側は小アラル,南側は大アラルと呼ばれています。

現在,アラル海の水量は以前の約10%(1150km3),面積は27%(17,600km2)に激減し,干上がった広大な湖底は有害化学物質と塩が堆積する砂漠(アラルカン砂漠)となってします。

残った湖の塩分濃度は海水をはるかに上回るようになり,豊かな漁業資源は壊滅しました。双子が捕獲したアラル海固有種のチョウザメも絶滅したことでしょう。現在は小アラルで細々と漁業が行われているようです。

かっての港町ムイナクから海岸線は100km以上も後退し,周辺の砂漠にたくさんの船が放置され朽ち果てています。新しい砂漠からは季節風に乗って年間7500万トンもの塩混じりの砂が飛散し,1000kmも離れた地域まで塩害を拡散しています。

現在,アムダリヤは湖の手前でせき止められて別の小さな湖を形成しており,一滴の水も南側の大アラルには注いでいません。あと10年もすれば,かっての巨大な湖は地図の上から姿を消すことになります。スミスが到着した19世紀中ごろのアラル海は「中央アジアの真珠」と形容されていた往時の姿を保っていました。

画像はUNEP Vital Water Graphics より引用しました。2008年のものはwikipedia の衛星写真をもとに個人的に加工しました。過剰な取水によりアラル海に流入する水量は蒸発量をはるかに下回るようになりました。1980年代にはアラル海は南北に分かれてしまい,北側は小アラル,南側は大アラルと呼ばれています。2009年の画像では中央部は干上がっており,北小アラルと東アラルだけが残されています。

アムダリヤ(第20話)

アラル海を涵養しているアムダリヤ(アム川)は水深はそれほどではありませんがヒヴァのあたりでは川幅が500mほどもあり大河の風格を備えています。そこからおよそ400kmほどでアラル海に注いでおり,ムイナクの町はその合流地点にあります。しかし,この大河の水は現在では一滴もアラル海に注いでいないというのは驚きです。水はアラル海には届かずその手前で湿地帯を形成しているようです。

ヒヴァからアムダリヤまでは直線距離で50kmほどですが公共交通機関によるよるアクセスは簡単ではありません。ヒヴァからウルゲンチまではトロリー・バスで移動します。ウルゲンチの南北を通る大通りに出ると南に鉄道駅,北に運河の橋が見えます。

橋の北側で西に折れ公園を一通り眺め,少し先を北に行くとウルゲンチの近郊バスターミナルに出ます。そこは大変な数のワゴン車が集まる広いターミナルになっており,その向こうが露店のバザールとなっています。

アムダリヤを越えてその先に(北側に)ある町まで行くバスを探そうとしたけれども誰も知らないと言うだけです。思い切って「アムダリヤが見たい」と言うとすぐにバスは見つかりました。

年代モノのロシア製のバスは40分かけてアムダリヤのすぐ手前に到着します。私以外の乗客はそこから乗り合いタクシーに乗って川の向こうに移動するようです。この辺りのアムダリヤには永久橋はありません。橋は平たい鋼鉄船をつないだ浮橋です。さすがにバスはここを通過するのは大変そうです。

少しどきどきしながら監視所を通り抜け,浮橋の半ばまで歩いてみました。ここではアムダリヤの川幅は500mを越えており,水深もそれなりにありそうで,大河のおもむきがあります。水は茶色くにごり透明度はほとんどゼロです。

連結された平船は川の流れに揺れることも無く,大型トラックの運行も支えています。橋の両側には手すりがあり,歩行者用の通路になっています。川の中央まで歩きアムダリヤの流れをただ眺めます。この巨大な水の流れが,この先400km以内で消滅するとはとても信じられません。この大量の水が綿花畑に吸収されアムダリヤはわずかな湿地を残して消滅します。

ヒヴァの辺りではアムダリヤ(アム川)の川幅は500mほどもあり,大河の風格をもっています

この辺りでは永久橋はないので平たい鋼鉄船をつないだ浮橋となっています。