ゾウの時間ネズミの時間

変わった題名の本です。中公新書から1992年に初版が発行されています。著者である理学博士の本川達雄氏は「動物生理学」を専攻しており,本書では動物の大きさと生理機能の関係について非常に面白い話を記しています。

カバー裏には「動物のサイズが違うと機敏さが違い,寿命が違い,総じて時間の流れる速さが違ってくる。行動圏も生息密度もサイズと一定の関係がある。ところが一生の間に心臓が打つ総数や体重あたりの総エネルギー使用量は,サイズによらず同じなのである…」と記されています。

それに対してネット上には

異説「ゾウの時間 ネズミの時間」というタイトルのサイトがありました。こちら作者は理学博士の後藤健氏です。後藤氏によると哺乳類が体重に応じた固有の生理時間をもっていることには異論はありせんが,「限界寿命∝生理時間」については顕著な例外があるので法則とはならないと主張しています。

後藤さんの生命論は難しいですね。ていねいに定義するため,まるで哲学の書を読んでいるいるような気になります。確かに生命や生物の本質とはなにかということを言葉で表現しようとすると,哲学のようになるのかもしれません。

動物の大きさと時間の関係

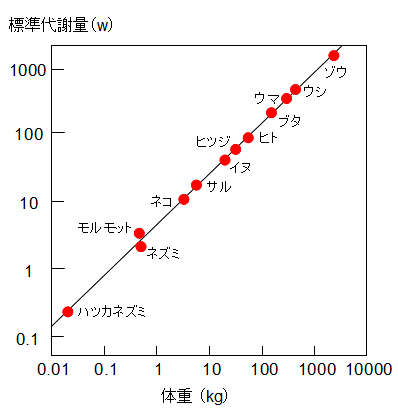

いろいろな哺乳類で体重と時間の関係を測ってみると次の法則が確認されました。

動物の生理的時間 ∝ 体重の1/4乗 ・・・ (1)

この法則の意味するところは,動物の生理的時間は体重の1/4乗に比例するということです。

つまり体重が16倍になると固有の生理時間は2倍に,体重が10,000倍になると10倍になるという関係があります。この1/4乗則は時間がかかわっている下記のようないろいろな現象に広く当てはまります。

(1) 寿命

(2) 成熟までの時間

(3) 胎児が母親の胎内に留まっている時間

(4) 息をする時間間隔

(5) 心臓の鼓動間隔

(6) 血液が体内を一巡する時間

(7) 体内に入ってきた異物を体外に排出するのに要する時間

注1)1/4乗則は哺乳類の種間の相対体重(体重比)に対して適用されるもので,同一種の中で体重の大きい固体が長生きするということを意味しているものではありません。

注2)生理時間(呼吸や心拍間隔)は体重の1/4乗に比例しますが,時間当たりの回数(呼吸数,心拍数)は体重の-1/4乗に比例します。

注3)哺乳類の中でも霊長類とコウモリ類は1/4乗則に対して例外的に長生きの種です。体重60kgのヒト限界寿命は1/4乗則では26年ですが,体重3.8トンのゾウと同じ約100年です。妊娠期間や成熟までの時間も限界寿命と同じように長くなっています。ただし,生理時間や体重あたりの標準代謝率(安静時の代謝)に限定するとどの種も1/4乗則に従っています。

注4)上記の項目のうち動物のライフサイクル(動物の成熟までの期間,繁殖可能年齢,限界寿命)に係わるものは,動物固有の生理時間には一定の影響は受けているものの,それに加えて固有のライフサイクル要素が加わっているようです。

動物の生理的時間はすべて1/4乗則の従うというのは非常に興味深いですね。このことは物理的時間は各動物に共通でも,それぞれの動物はそれぞれ異なった時間の尺度があることを意味しています。生物学では生物におけるこのような時間を,物理的な時間と区別して生理的時間と呼んでいます。

生理時間に関係する現象がすべて体重の1/4乗に比例するというのであれば,上記の(4) から(7) の生理時間を他の時間で割り算すると,体重によらない(動物の種類によらない)定数が出てきます。

例えば「息をする時間間隔」を「心臓の鼓動間隔」で割ると「4」となります。哺乳類ならどのような動物でも一呼吸の間に心臓は4回ドキンドキンと鼓動することになります。

寿命を呼吸間隔時間で割るとおよそ4億となりり,すべての哺乳類は一生の間に4億回呼吸することになります。心臓の鼓動でみると哺乳類は一生の間に20億回となります。ただし,寿命はライフサイクルに係わるものですから例外はあります。人の心臓の鼓動数は100年間に40億回ということになります。

本のタイトルになったゾウの寿命は約100年,ネズミはせいぜい3-4年です。しかし,心臓の鼓動間隔をその動物の生理的時間単位とするならば,一生のうちにゾウもネズミも20億生理的時間を過ごすことになります。