海は地球の進化に決定的な役割を果たします

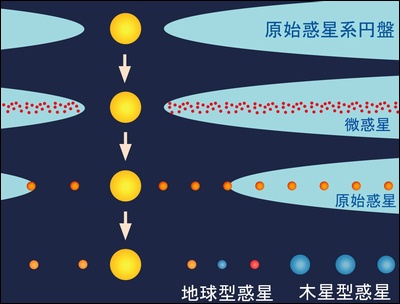

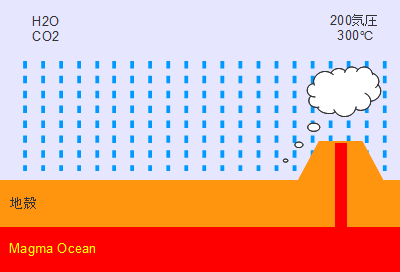

時間とともに微惑星の衝突も減り,地表温度も徐々に下がり出します。地表のマグマは固化し薄い岩石の皮膜を形成します。それでも地表温度は数100℃もあり,水蒸気と二酸化炭素からなる200気圧,数100kmに達する濃密な原始大気の中では激しい対流が起きます。原始大気の表層では冷やされた雲が雨になります。しかし,雨はまだ熱い地表付近で熱せられ再び水蒸気に戻ります。

地表の温度がさらに下がると,ついに原始大気中の水蒸気が生み出した雨が地表に到達します。地球史上で最大の豪雨だったことでしょう。地表に到達した雨は蒸発しますが,地表の熱を効率よく宇宙空間に放出していきます。

何回かの蒸発サイクルにより海が誕生します。海の誕生の時期についてはいくつかの学説がありますが43億年前というのが有力です。海の誕生は地球の進化において,決定的に重要な役割を果たします。

誕生当時,金星にも地球と同じくらいの水は存在していました。金星は地球の兄弟星であり,大きさも質量もほぼ同じです。おそらく金星の原始大気も地球の原始大気と同じであったと推測できます。しかし,金星には海ができませんでした。

| 項目 |

金星 |

地球 |

火星 |

| 直径(km) |

12,104 |

12,756 |

6,794 |

| 質量(トン) |

4.9 X 1021 |

6.0 X 1021 |

6.4 X 1020 |

| 軌道長半径(AU) |

0.72 |

1.00 |

1.52 |

| 公転周期(年) |

0.62 |

1.00 |

1.88 |

| 自転周期(日) |

243.0 |

1.00 |

1.03 |

表面温度(℃) |

470 |

15 |

-140〜+20 |

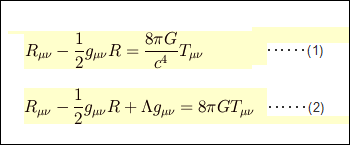

その理由は地球と金星の太陽からの距離でした。太陽から金星までの距離は0.723AU(約1.11億km),地球までの距離は1AU(約1.5億km)です。金星の方が太陽に近いためより大きな輻射エネルギーを受けることになります。

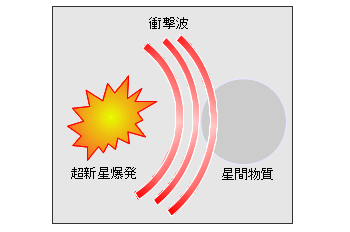

その結果,微惑星の衝突が一段落した後も温度が臨界温度以下に下がらず,原始大気中の水蒸気が雨になることはありませんでした。上空の水蒸気は太陽からの紫外線により分解され,軽い水素は重力では引きとめられず宇宙空間に逃げていきました。

現在の金星の表面には水はなく,二酸化炭素を主成分とする90気圧の濃密な大気による温室効果のため,表面温度は約470℃となっています。太陽からのわずかな距離の差が水の惑星と灼熱の惑星の分岐点となったわけです。

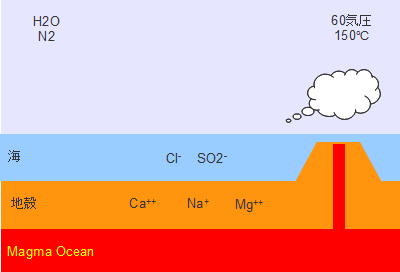

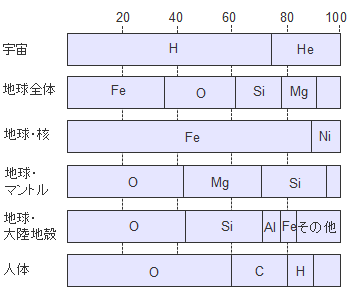

海はその後の地球の進化に決定的な役割を果たします。原始の海は温度が150℃,強い酸性を示していました。それは,地球誕生時に塩素,二酸化硫黄などが脱ガスしており,それが海水中に溶けていたからです。

しかし,表層の岩石から溶け出したナトリウム,カリウム,カルシウムなどの陽イオンが速やかに酸性の海を中和していきます。陽イオン中でもナトリウム(Na)は塩素(HClの形になっています)との反応性が高く,膨大な量の塩(NaCl)を形成しました。

地球上ではNaはClに対してはるかに多く存在しているため,海水中の塩素を中和するのに必要な分だけ溶け出し,中和が完了したところで動的に平衡します。その後,長い海の歴史において海水中の塩分(NaCl)は多少の変動はあるものの,だいたい同じであったと考えられます。

大陸ができると岩石の浸食が始まり,河川によって海にさまざまな陽イオンを運ばれてきます。その量は海水中のイオンの総量に比して十分に大きなものであり,長いナトリウムでも5500万年,短いカルシウムではわずか100万年で現在の海水中の量になります。

歴史的に海水中の陽イオンの量はほぼ一定(2倍や半分にはなっていないという程度の意味です)ですので,上記の値はイオンが海水に留まっている平均時間(平均滞留時間)であると考えられています。

海水中に新たに補給されたイオンの量と同じ量が海水中から取り除かれていることになります。それは,海底で堆積(堆積岩の形成)したり,海洋地殻と一緒にマントルに取り込まれたり,大陸に付加されていると考えられます。

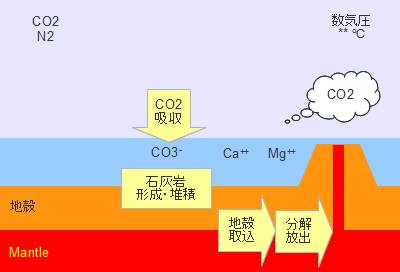

海の誕生後,大気中には60気圧の二酸化炭素が残りました。中和された海は二酸化炭素を吸収し大気中の二酸化炭素は急激に減少していきます。二酸化炭素による温室効果も急激に低下し,地球の表面温度も下がっていきます。表層の岩石の温度も低下して剛体化し,プレート・テクトニクスが機能するようになります。

海水中に取り込まれた二酸化炭素は炭酸イオンとなり,海水中の陽イオンと反応し,石灰岩などの炭酸塩鉱物が作られます。海底に沈殿した石灰岩は海洋プレートの一部となり地球内部に沈みこみ,二酸化炭素とケイ酸塩岩石に分解され火山性ガスとなって大気に戻ります。大気中の二酸化炭素は数気圧まで減少し,そこで平衡します。

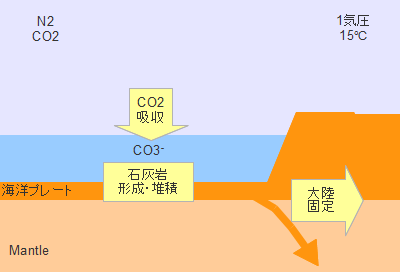

二酸化炭素をさらに減少させたものは大陸の出現です。海底に沈殿した石灰岩は地球内部に沈みこむとき,その一部は大陸に取り込まれ固定化されるようになりました。大陸の地殻が石灰岩の貯蔵庫になったわけです。これにより地殻から再放出される循環二酸化炭素量が減少し,窒素を主成分とする1気圧の大気となります。

こうして説明していると地球環境は現在のように生物にとって好ましい姿に進化していくように見えますが,そう簡単なものではありません。地球環境を支配する主要因子として次のような要素が考えられます。

(1)太陽の放射量

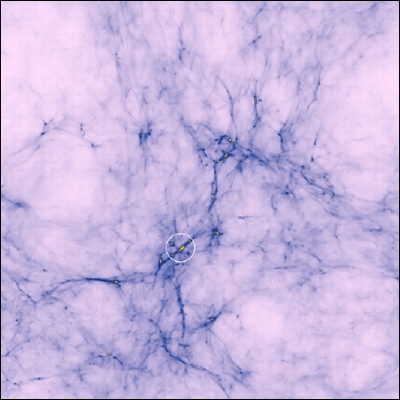

(2)地球内部と表層との間の物質循環

(3)大陸と海洋の配置

(4)自然界の物質循環に影響を与える生命活動

結論から言うと太陽の明るさ(放射量)は時間とともに増大しています。地球内部と表層との間の物質循環の主要な担い手は海底山脈や陸上の火山(内部→表層),およびマントルの沈み込み(表層→内部)であり,どちらも単方向ではないにせよ時間的に大きく変化する要素です。

大陸も数億年のスケールで離合集散を繰り返しています。生物は無機物としての二酸化炭素循環に対して,有機炭素を陸上と海洋中に固定化することにより,大きな影響を与えます。また,酸素の放出により大気の成分を大きく変えてきました。

つまり,地球環境に大きな影響を与えるそれぞれの要素は変化するものですから,現在のおだやかな環境は多くの変化する要素の結果としてあるものであり,長いタイム・スパンで考えると必ず変化するものなのです。

人類活動の結果として大気中に放出された二酸化炭素による温暖化も大きな変化の中における小さなゆらぎに過ぎません。とはいうものの,現在進行中の地球温暖化は,人類の生存基盤を危うくする可能性が高いので対応が求められています。

しかし,それは人類的環境問題であり,地球環境問題ではありません。過去の歴史をみても,地球上の生物は環境の激変に立派に対応してきました。生物は環境にもっとも適応してきた種が繁栄します。それは逆に言うと,環境の変化は繁栄している種にとっては致命的なものになる可能性があります。

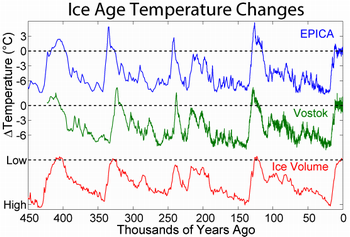

現在,地球上でもっとも繁栄している種は人類です。科学の力により人類は地球の表面を大きく改変しながら,大繁栄をしています。それは,この1万年間の環境が例外的に安定しているという偶然の賜物なのです。しかし,環境が少し変化すると,平均気温が2-3℃上昇すると,人類の繁栄は大きく脅かされることになります。

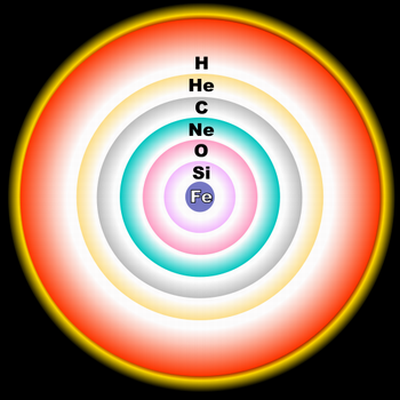

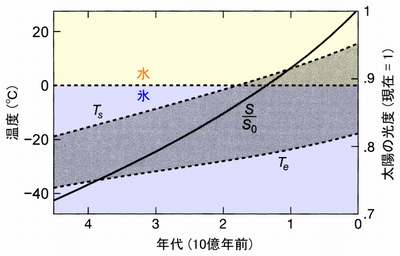

地球環境にとって最も重要な因子は太陽から受ける輻射量です。地球に海ができた頃(40億年前)の太陽は現在より25%ほど暗く,徐々に光度を増してきました。これは太陽の中心部で起きている熱核融合の性質によるものです。

太陽からの輻射熱が25%も変化したら地球の環境は激変します。現在の地表の平均気温15℃を基準に考えると,40億年前から地球はどんどん冷えて凍結するというシナリオになります。しかし,海の歴史の大半において液体の海が存在していたことは分かっています。これを「暗い太陽のパラドックス」といいます。

暗い太陽のもとで地球を凍結から守ったものは二酸化炭素による温室効果であると考えられています。大気中に酸素が存在しなかった時期にはメタンガスも重要な温室効果を担っていたと考えられています。

太陽の光度の増加に合わせて,大気中の二酸化炭素が減少すれば,地球は液体の水が存在できる環境を維持することができます。太陽の光度はほぼ直線的に増加していますので,それに見事に対応するように大気中の二酸化炭素が地球的に制御されたのは偶然の結果です。

ときには,二酸化炭素の減少により地球の表層が凍結する大氷河期(全球凍結,スノーボール・アース)も何回かありましたが,大半の期間は液体の海面であったわけです。

地表全体が氷雪に覆われるとアルベド(地表の反射能)が高くなり,太陽光を反射するため,地表はさらに寒冷化して再び液体の海には戻らないと考えられてきました。実際,全球凍結は数千万年から1億年以上も続いたと考えられています。

しかし,地球内部と表層間の物質循環により二酸化炭素が供給され続け,大気中の二酸化炭素が現在の500倍くらいになると気温が上昇し,一気に氷床は融けたとされています。

逆に地球内部の物質が短期間に大量に噴出することにより,二酸化炭素が増大した時期もありました。2.5億年前の古生代と中生代の境界ではシベリア洪水玄武岩の噴出により大気中の二酸化炭素は現在の5-10倍にもなりました。

それに続く中生代(約2億5000万年前から約6500万年前)はとても暖かく,地球の平均気温は現在よりも5-10℃高かったと考えられています。この時代の北極圏や南極圏は亜熱帯性の気候であり,熱さから逃れるために動物や植物がこれらの地域に進出しています。

しかし,二酸化炭素は徐々に減少し,6500万年前に始まる新生代では地球は寒冷化していきます。南極大陸が極地に位置しているため,地球のアルベド(反射能)が増加しているのも一因です。

地球が太陽から受ける全輻射量は公転軌道の変化により影響されますし,地域的な輻射量は地軸の傾きの変化により影響されます(ミランコビッチ・サイクル)。中生代のように暖かい時期にはそのような影響は相対的に小さかったのですが,新生代のように寒冷化が進行していくと,目に見える影響が現れます。

新生代最後の300万年間は氷河期(全球凍結のような大氷河時代ではなく,北半球の氷床が増大するもの)とされており,北半球では氷床が発達する氷期と相対的に暖かい間氷期が4万年と10万年の周期で起きています。最後の氷期は約1万年前に終わり,現在は間氷期にあたります。

地球の未来環境はどうなるのでしょうか。現在も太陽の輻射量は1億年で1%ほど増加しています。それに対して地球には赤外線放射以外の特別な冷却装置はありません。

表面温度は太陽から受ける輻射量と地球が放出する波長の長い赤外線の熱量のバランスするところで決まり,上昇していきます。そして,太陽からの輻射量が現在より10%ほど上昇すると異変が生じます。

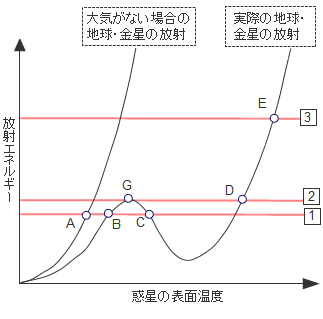

地球上に存在する温室効果物質のため,輻射量が増えても放射量は減少してしまいます。地球は熱的な暴走を開始します。それは「惑星の表面温度と放射モデル図」のG点に相当します。温暖化ガスが大気中に大量に放出され,最終的にはD点で落ち着きます。このときの地表温度は現在の金星(470℃)より少し低い程度であり,海は消滅することでしょう。